【要請レポート】自治研活動部門奨励賞 |

第33回愛知自治研集会 第8分科会 地方再生とまちづくり |

|

私たちの自治研究活動は、端的にいうと左図を証明し、新しい仕組みを提案する作業であると言える。研究チームが、高知大学生、直売所、ビジネスサポーター、地域のおばちゃんたちと交わりながら、超高齢社会の中で地域社会をどのように維持していくべきかを模索した試みを以下に報告する。 |

|

1. はじめに 筆者は、町役場の防災担当になって8年目である。それがどうした?と思われるであろうが、これがこのレポートのひとつの鍵ではある。では、本題に…… 2. 研究テーマの仮説と目標……産業 ≠ 福祉? ご承知のとおり公共サービスでいうところの“福祉”と“産業”の関係は相容れないものがある。水と油とまでは言わないが、大きな隔たりというか壁がある。 |

【仮設のフロー】 |

3. 黒潮町で実施した庭先集荷サービスについて

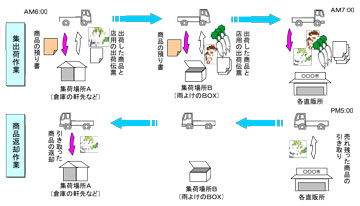

さらに、サービスを続ける中で利用者が増え、集荷範囲が拡大した。これは住民ニーズにマッチしたサービスの証である。 これは、当町(大方地域)のように海岸沿いに幹線国道が1本しかない「まつげ型」 4. 庭先集荷サービスの様子 湊川系統、馬荷系統ともに週に2回ずつ(計4回/週)下図のようなイメージで集荷作業を行っている。写真のようにビジネスサポーターの到着を待ち、早朝から談笑する声が集落にこだまするのも馴染みの光景となった。 |

|

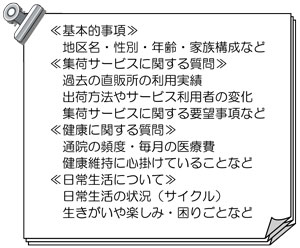

5. 地域のリアクションから……産業 ≒ 福祉?! 研究活動と銘打つだけあり、地域の声をアンケートによって収集した。この作業は、高知大学人文学部の鈴木ゼミの協力を得ながら進めてきた作業である。 |

|

このように利用者のアンケートからは、小金が稼げているだけでなく、出荷に関連した楽しみを得、地域内外の交流をも楽しんでいる様子が伺えるのである。 |

|

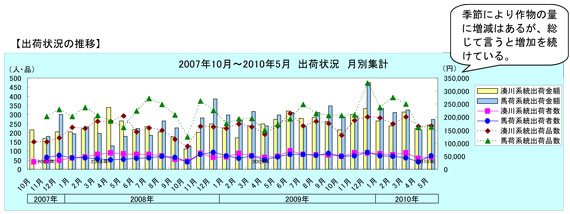

イメージだけでなく、出荷状況の変遷も地域のリアクションとして触れておきたい。 6. 庭先集荷で各集落とつないだ「直売所」という場を考える ところで、庭先集荷に欠かせないセクションである直売所のイメージはどうであろうか?

7. 試みの果実は……産業 = 福祉?? この集落を元気にする魔法のような力を持つ直売所と、各地域をつなぐ庭先集荷という営みがもたらす効果を整理してみると、おおむね次の3要素に大別できる。

庭先集荷は、一見すると高齢者の所得保障が目的と捉えられる可能性もあるが、地域社会の維持に貢献しうる仕組みであると言えるのではないだろうか。そして、活力を失いつつある地域社会を対象にした福祉施策であるとも言えはしないだろうか。 8. 内外の反応……大きな果実 産業≠福祉 ⇒ 産業=福祉 という考え方を提唱してきた私たちの活動に、内外の反応が多くあった。 9. これからの社会の支えあい方は?

支えられる側の人間も、ときには支える側となれる仕組みであるべきなのだ。 今ある力を“生かしきる”ことが、住民を尊重し、これからの地域社会を維持していくために必要な術のはずである。 この術を導くときに必要となるのが、地域社会はさまざまなものが絡み合い、お互いに作用しながら成り立っていることを理解する視点や、産業福祉のような概念であるというのが、私たち研究員がこの間に得た確証である。 そして、目指すべきこれからの地域社会のあり方が、この模式図である。 10. 終わりに 「庭先集荷」の営みは多くの果実を生んだ。出荷者、集荷者、内外の反響など。 |