【自主レポート】

|

地方分権下における県のあり方 三重県本部/「地方分権下における県のあり方」ワーキンググループ |

1. 市町村合併の状況

全国的に市町村合併が進展するなか、三重県内においては、平成16年10月時点で「いなべ市」「志摩市」が誕生し、今後予定されている合併が進むことで、市町村数は現在の66から最終的に30前後に半減する見通しになっている。

市町村合併により新たに設置される自治体が広域化するとともに、町村部の合併に伴い、県における市部の人口が70%から90%へと比率が高まる。また、自治体規模でみると、中核市になりうる規模の市が1市誕生することが予想される。

2. 市町村への権限移譲

(1) 現状の取り組み

三重県における権限移譲の取り組みは、三重県地方分権推進方針(平成15年3月)の「基本戦略2・市町村の内発力向上」で、事務事業の分担関係の適正化に向けての取り組みを進めることとされている。

具体的には、県と各市町村との間において「あたたか分権ミーティング」(*1)を開催し、今まで個別に権限移譲が行われてきた事務についての課題やこれからの権限移譲に対する要望などが整理された。

|

|

あたたか分権ミーティングで提示された市町村からの要望をまとめると、包括的権限移譲に関しては69市町村中39市町村が希望をし(「合併が進めば受けたい」を含む)、包括的権限移譲を希望する業務分野としては、福祉分野(25団体)とまちづくり分野(21団体)が多数を占める結果となっている。

また、県単独事業の中で、住民の立場から市町村が事務執行した方が良いと考えられる制度の移譲については69市町村(当時)中40市町村が希望している。(*3)

その他、市町村、住民からの要請に対して県がすぐに対応ができていない業務として、「県管理道路における犬・猫の死体処理」、「児童相談業務」、「騒音などへの苦情・相談」などがあげられており、県に機動的な対応を求める声があった。

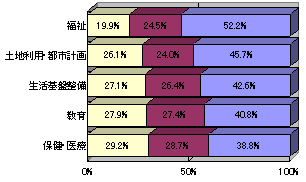

本ワーキンググループが平成16年5月に県内の市町村職員を対象に「県の機能・役割のあり方に関するアンケート」を実施した。それによると、『現状と比較した場合、次のそれぞれの行政分野について、今後の県と市町村の役割(実施主体)はどうあるべきだと思いますか』(問4)という設問の中で、市町村が主体となるべき業務で、いづれも高い数値を示している。(図1参照)

『県が主体となるべき』と『現状のまま』を合わせた数値が、『より市町村が主体となるべき』よりも少ない分野は福祉分野のみで、その他は『県が主体となるべき』と『現状のまま』が均衡した数値となっている。いずれの分野も県と市町村が役割を分担しながら行っているものであり、分権の趣旨から見ればその役割分担の見直し、連携の充実を主眼に改善を図りつつ、市町村の体制整備にあわせて徐々に権限を移譲していくことが望ましいと考える。

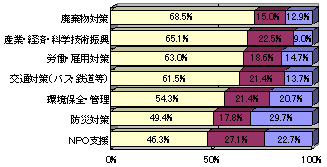

さらに、『より県が主体となるべき』行政分野として、廃棄物対策分野、産業分野、労働・雇用分野等が高い数値を示している(図2参照)。いずれも、広域的・一体的に県が主に行うほうが効果が期待できる分野ではあるが、これらに関しても市町村との連携が重要であることはいうまでもない。

いずれの分野も『県が主体となるべき』が現状のままを上回ることを見ると、より住民に近く市町村が実施したほうが効果的に行えるものについて、改めて役割分担を見直すと共に、更なる県のリーダーシップの発揮が求められていると考える。同時に、所要の改善作業に伴い、市町村への財政的・人的支援をセットで考える必要がある。

(2) 今後のあり方

市町村への権限移譲のあり方について、「どの機関で事務の処理や対応を行えば住民サービスが向上するか」という視点から考えると、住民により身近な業務や、通報から対応までのスピードが要求される業務を中心として、そこに関連する業務を一元的に取りまとめ、包括的に権限移譲する形が望ましい。そうすることにより、より住民の視点に立った政策が展開できるというメリットが生じる。

合併により自治体規模が大きくなった場合、権限の一部が県から移譲される。中核市であれば、政令指定都市の約7割の業務が移譲される。市(自治体)の規模に応じて、県からの権限移譲が行われ、より自主的に施策の運営ができる仕組みが整えられることとなる。このような仕組みを積極的に取り入れていく方法も考えられる。

例えば、中核市相当規模となる新「津市」に対しては、中核市に移譲できる権限をパッケージ化したり、また特例市相当規模となる新「松阪市」や鈴鹿市などに対しては、特例市に移譲できる権限をパッケージ化し、一段上の権限を包括的に委譲する方法も考えられる。

しかしながら、権限移譲された市町村によって、その取扱いに差が生じる恐れがあることや、一定の専門性を発揮するためには相応の職員規模や能力が求められる、といった課題も考えられる。

3. 県の役割

地方分権によって、全ての事務権限が市町村に移譲されるのかといえば、そういうわけではなく、より広域的な行政機関である県が業務を行った方が効率的、効果的な業務もある。地方自治法上、県の行う事務については、広域機能、連絡調整機能、補完機能の3つと規定されている。

また、全国知事会が平成13年7月にまとめた報告書「地方分権下の都道府県の役割」では、都道府県の行政活動の実態を踏まえたうえで、都道府県が処理すべき事務であるか否かを判断するにあたっての基準として、次の6つのメルクマール(指標)を設定しており、これらのメルクマールにより主として都道府県が担うとされる事務は、広域事務、連絡調整事務、補完事務のいずれかに該当するものとされている。

| (1) 産業(製品・サービスの生産・供給)に係るものであるかどうか。 (2) 法人等に係るものであるかどうか。 (3) 行政対象が広域的に一体のものであるか。 (4) 行政需要・行政対象が広域的に散在しているものであるか。 (5) 相当高度の専門性を必要とするものであるか。 (6) 市町村を包括する団体という性格に係るものであるか。 |

権限移譲の結果、各市町村によって許認可の基準が大きく異なることにならないよう一定の水準確保のため、最低限の事務処理ルールの確立や市町村への研修会の開催などの役割も求められると考えられる。加えて、職員の人事交流を実施し、相互の弱点の補完を図ることにより、お互いに専門性の向上を図っていくことも必要である。

4. 権限移譲に伴う人的支援、財政的支援

権限移譲を行う際に必ず問題となる人的・財政的支援については、「地方分権推進方針」の中で、包括的な事務事業の移譲を進める際には、必要に応じて県からの人的支援および財政的措置を行う旨が明記されている。

同時に、あたたか分権ミーティングの結果をみると、市町村では県に対して人的・財政的支援を求める声が大きく、とりわけ道路の維持管理業務や自治体からの福祉業務などに関する人的、財政的支援の要望が強い。

このことから、権限移譲のメニューを市町村に提案する際には、自治体の規模など(中核市、中核市相当規模、特例市、特例市相当規模、市、町、村)に応じた権限移譲の内容のほか、人的・財政的支援の具体的な内容も含めて提案していくよう工夫していく必要があるとともに、その内容については、県からの一方的な提案ではなく、市町村とのより密接な協議と連携により考えていくべきである。

また、業務の遂行上、専門的な判断が求められる場合も想定できる。こういった場合に、専門的な能力を有している職員を一定期間各地域に派遣し、当該市町村職員の底上げを行うという役割も求められる。

また、『財政的支援』と『財源の移譲』では根本的に異なることから、早急に国、県、市町村との間におけるこれからの業務分担を考え(国から県への権限移譲も含めて)、一時的な財政的支援ではなく、きちんと移譲される財源を明確にするなど、今後の行財政分担のあり方についても考えていく必要がある。

また、行政や地域における課題を広域的かつ県と市町村が連携した形で解決していくことが効率的であるという業務分野については、積極的に従来の手法やシステムを工夫し、変えていくべきだ。注目するところは、平成16年4月に県と市町村が協働して設立した「三重地方税管理回収機構」である。このような仕組みを他の分野にも応用できるよう考えていくのも有効な方法であると考えられる。

5. 地域機関のあり方

(1) 県民局制度について

現在、三重県では、地方自治法第155条に規定する地域機関(県民局)を設置している。

県民局は、縦割り行政から生ずる弊害を未然に防止するために総合調整機能を強化すること、現地における住民の苦情、要望等を十分に把握して行政に反映させることを目的として導入され、その後、県民局の権限強化など見直しが実施され、現在まで存続されてきている。

|

|

|

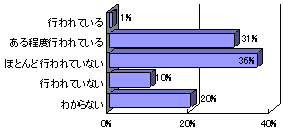

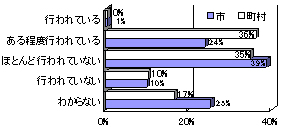

一方、アンケートの結果のうち県民局に関する項目を見てみると、例えば、『地域の状況やニーズを的確に把握し、市町村やNPOなどと連携し、地域行政が行われていると思いますか』(問9)と言う設問に対して、『ある程度行われている』とする回答に比べ、『ほとんど行われていない』とする回答が高くなっている。(図3参照)また、市と町村で回答傾向に開きがあり、『ある程度行われている』が『ほとんど行われていない』よりやや上回っている町村に比べ、市では、『ほとんど行われていない』が『ある程度行われている』より上回っている。(図4参照)

このことから、地域行政における県民局の役割は、町村から見た場合は機能しているが、市から見た場合は市独自での地域行政は行っているものの、県民局との連携がとられていないということを表していると思われる。

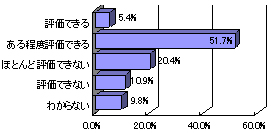

次に、『各種の行政上の問合せを行ったときの対応について、迅速・的確という観点から、どのように評価しますか』(問10)と言う設問であるが、総合調整機能・地域政策機能についてを問う他の設問と異なり、この設問では『ある程度評価できる』の割合が非常に高くなっている。(図5参照)この結果は、県民局が地域機関としてある程度機能していることを表していると思われる。

これらのことを考えると、県民局は県庁の地域機関としては機能しているが、本来の県民局機能である調整機能や地域政策機能が充分に機能していないと推測される。

しかし、これまで述べてきたように、今後県の役割が拡大していくことが期待されている中で、市町村と県は地域におけるあらゆる業務分野における課題(例えば、防災対策、産業の集積、観光の活性化、過疎対策など)に対して、お互いに基礎自治体、広域自治体としての役割を踏まえ、相互に密接に連携・協働し地域の課題に的確に対応していくことが求められる。

このことを効果的に実施していくためには、市町村と県それぞれの自治体内部においても、住民に身近なところで情報を収集し、様々な部署が連携して総合的な行政を進めていくことが必要である。つまり、縦割りの地域機関ではなく、総合地域機関としての県民局制度を活用し、市町村との連携を強化していくことが望ましいと考えられる。

今回のアンケートにおいては、市町村との連携がとれていないとする回答が多い結果になっていることから、県民局内部のマネジメントの見直しなど、内部改善によってより連携のとれる体制にしていくべきである。

(2) 県民局の今後

では、県民局が不要であるとされるのは、どのような場合になるのか、市町村への権限移譲の進行状況や市町村合併の進行状況から検討していく。

県が実施している業務のうち、現在取り組まれている市町村合併において移譲される事務の代表的なものとして、福祉事務所に関する事務があげられる。この権限移譲が進むことで、県民局保健福祉部の組織体制について再検討を行う必要が生じる。また、市町村を対象としている事務(例えば補助金の交付決定事務や市町村行財政助言事務など)については、合併により市町村数が減少することから、本庁での一括処理も含め、個々の事務についてそれぞれ効果的・効率的な組織体制の検討を行う必要が生じる。また、中核市の誕生によって、保健所業務が移譲される。

その他、包括的な権限移譲の事例として、現在の津地方県民局とほぼ同一の区域となる新「津市」のような地域について、これまで県民局が担ってきた県としての機能(例えば河川・道路の整備・維持管理などに代表される広域機能の一部)が関連する権限とともに移譲された場合、この地域において県として果たさなければならない機能は権限移譲された分だけ減少することとなる。

このように、今まで県民局が果たしてきた業務について、権限移譲が進むことで総合行政体である市町村が果たすことができる状態になれば、県として限られた業務を行うために、最低限必要な地域に必要な地域機関を設置すれば事足りることになり、現行の県民局制度を維持していく必要性は低くなると考えられる。また、30前後になるとされている市町村数が、更なる市町村合併により大幅に減少し、市町村間の調整が本庁においても可能となる程度の状態になった場合についても、県民局制度についての見直しを行う必要があると考えられる。

今後このような状況になるためには、権限移譲の受け皿となる市町村の行財政基盤の強化が求められるとともに、より魅力ある包括的権限移譲のメニューを揃え、地域全体の市町村への権限移譲が大幅に進むような取り組みが必要であると考えられる。

このことは逆に、県民局の所管区域において大幅な包括的権限移譲が進まない場合、あるいは小規模自治体が残った場合には、これまで同様県としての機能を果たしていくため、県民局制度を活用しつつ市町村と県が連携して地域課題に対応していくことが求められることを意味する。

いずれにせよ、今後具体的な権限移譲が行われた場合の国、県、市町村、そして地域自治組織の役割分担を計画的にシミュレーションし、関係者による協議のもとにその具体的な役割を決めていかなければ、真の地方自治は望めないと考えられる。

6. 国との関係

(1) 国の関与

2000年の地方分権一括法の施行に伴う機関委任事務の廃止により、形式的には都道府県の完全自治体化が図られたことになる。しかし、法令上の義務付けの緩和や法定受託事務に関する関係省庁からの指導など、国の関与が事実上行われているのが現状である。名実ともに都道府県が完全自治体化を図るにはこれらの関与を縮減・廃止するとともに、必要な財源移譲を速やかに行うことが重要である。ゆえに、現時点では十分に進んでいない権限移譲を更に進めることが、第2次分権改革に求められている。

現在4兆円もの補助金削減が先行して行われている三位一体改革は、地方に痛みだけを強要していると言わざるを得ない。国は補助金削減に見合う税財源移譲に基幹税を充当して一日も早く実施し、国と地方の歳出入バランスの是正を図ることが急務である。

平成16年度当初予算において、各都道府県は例外なく歳入不足による厳しい編成を強いられた。本県も例外ではなく、深刻な歳入不足が生じている。このことは都道府県の健全な行政活動を阻害し、県民サービスの低下を招くことに他ならない。国の論点が「口は出すが金は出さない。サービス低下は仕事を任せた地方の責任」では本末転倒である。

また、市町村合併により進展するであろう県から市町村への権限移譲は、同時に財政負担や財源移譲を必要とする。これなくして県から市町村への権限移譲が進展しないことは明白であり、権限と財源を一体として移譲しなければ、単に地方自治体を苦しめるだけに終わるだろう。

また、交付税の見直しについては自治体間の財政力格差を是正し、一定の行政水準を確保するための財政調整機能は残すべきだと考える。

(2) 道州制

道州制の議論については、前述の地方税財源のあり方とともに、28次地方制度調査会で議論されている。また、全国知事会が独自に検討会を立ち上げるなど、地方が主体的に道州制を考えようという動きも出てきている。

2004年度国家予算で北海道における道州制特区が認められるなど、道州制の流れはより具体性を帯びたものとなっている。議論そのものを否定すべきではないが、分権下の都道府県のあり方が政府主導による「道州制ありき」、もしくは「都道府県の統合ありき」など安易な規定路線化することだけは避けねばならない。

そもそも、各都道府県における人口・面積・経済活動・財政的な偏差は大きく、住民自治の適正化や財政的自立性からも、一律的な区分けは極めて困難である。また、アメリカの制度のようなミニ国家としての道州による連邦制は、わが国には歴史的な背景や国民性からも馴染まない。

都道府県の再編については、市町村合併が浸透・定着し、県の権限が縮小するとともに更なる広域行政の必要が生じる時期まで待つべきで、財界の要請や北東北3県をはじめとして一部地域の動きなどにとらわれた全国一律での導入は尚早に行うべきものではない。当面は市町村合併の状況を見極めながら、県域を越えた広域連合や事務・条例の共通化など現行制度の枠内でとどまる広域連合の運用を本来の趣旨に沿った運用に努力することが先決である。

言うまでもなく、都道府県のあり方については統合議論の前に、権限と税財源移譲のあり方を論ずるべきであり、全国的に大規模な財政調整を入れない限り自立できる単位がごく一部に限られるという現実を直視し、28次地方制度調査会には、市町村合併と同じ轍を踏まないことを求めたい。

7. 結 論

今後、市町村合併が進み、さらに県から市町村に財源・権限が移譲されることになるだろう。既に三重県は「あたたか分権ミーティング」等で、移譲できる権限を模索し始めている。

地方自治の本旨のひとつである住民自治の確立に向けて、県はさまざまな地方分権推進の施策を実行している。しかし、本アンケート結果を見ると、市町村職員の意識の中には、未だに住民への直接的なサービスを県の役割として強化すべきだとの意見が散見される。つまり、権限の拡大により今まで以上に多様かつ高品質な住民サービスの主体とならなければならない市町村に、住民サービスを県と市町村相互の連携により進めていくべきであるという考え方と市町村が分権の受け皿として、まだ準備が整っていないことから県に対しサポートを求める考え方が混在しているものと思われる。

市町村が分権の受け皿としての総合行政体を目指すうえで、行政能力のさらなる向上を図ることはもちろん、その基礎となる分権意識の浸透を、住民ばかりでなく、第一線の分権自治を担うことになる職員に対してもこれまで以上に進めていかなければならないだろう。同時に地域内分権など、住民自治の確立にむけての施策も積極的に推進していかなければならない。

県は、各市町村の現状、地域住民の現状をきちんと把握した上で、関係機関との十分な議論をベースに、多様な権限移譲のメニューを財源等とセットにして提案していくべきである。市町村が最も重要視している人的支援についても、権限移譲と併せて実施するなど、県から市町村への権限移譲は、双方が納得いく形で協議による合意のもとに進めていくべきであると考える。

市町村合併の進行に伴い、県民局の再編について議論が進められつつあるが、単なる数の議論に終始することがあってはならない。県民局が果たそうとしてきた役割は果たせてきたのか、また克服しなければならない課題は何なのか、県民サービスを高めていくうえでどのような組織機能が必要なのか等、現実的な視点から県の地域機関のあり方について検討し、十分に役割を果たせるよう考えていかなければならない。いうまでもなく、県の地域機関のあり方については、市町村合併による権限以上の状況により変化するものであり、それを無視した(単に合理化を意図した)拙速な再編は住民サービスの低下を招くものに他ならない。県はそのことを踏まえ、県内市町村の合併と権限移譲の動向を睨んだ慎重な対応を行うべきである。

地方分権による住民自治を確立していくためには、自治体間や自治体と住民の間に根強く残る相互依存の意識を改革し、県と市町村、自治体と住民の議論と協働により、創り上げていくことが最も重要である。