|

【自主レポート】

|

育児休暇の延長に伴う職場議論を通じて

北海道本部/全道庁・札幌医科大学支部

|

1. はじめに

2004年度の当初予算闘争において、2004年4月1日から北海道職員の育児休暇取得期間について、これまで1年未満であったものを2年未満までに拡大することが道当局と全道庁労組との間で確認された。

この間、全道庁は男女共生社会の考え方を広めつつ、その制度の実現を求めて運動を行ってきた。働き続けられる労働条件の整備を求め、女性部を中心に組織総体の取り組みとして、出産、育児、介護などの制度要求とその実現に取り組んできた。

このような運動の成果は、働き続けることの労働条件を制度の上で拡大したものの、一方において定数削減や定数不補充、恒常的な超勤などといった職場状況においては、職場段階における制度取得を可能とする職場環境づくりも求められている。

さて、今回の育児休暇延長に伴い、交替制勤務を行っている病院職場を抱えるわが支部は、特に女性がほとんどを占める看護職場において、大きな問題を孕むこととなった。

現在、交替制勤務を行っている看護師は約600名である。それらの看護師は21病棟、手術部の計22看護室に配置されているが、育児休暇延長が休暇取得者のみならず、その他、職場で働く者の労働条件に大きく関わることから、職場の議論を踏まえつつ当局に対して対応を求めていくこととした。

2. これまでの経過と現状における問題点

医大支部における夜勤制限闘争は、看護師の夜勤回数の月8日以内と複数体制を実現させ、それは看護師の労働条件を確保する上で大変重要なたたかいであった。そこには、「良い医療、良い看護は良い労働条件から」といったスローガンの下にたたかわれたことが、医大病院全体の取り組みとして、患者さんの立場にたった看護を提供するための看護師定数の大幅増員という結果となって現れた。

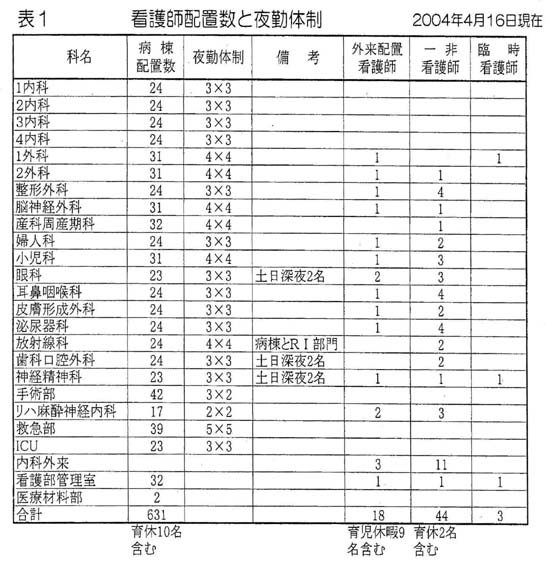

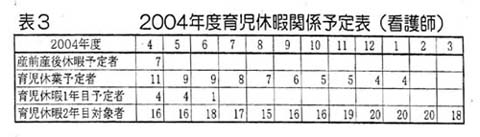

それ以降も、「良い医療、良い看護は良い労働条件から」のスローガンに変更はなく、現在の病棟看護師配置は、1983年の病院新棟における配置数見直しにより、各病棟の病床数と内科外科系などを判断し、8回夜勤体制の確保を基本に、2名夜勤で17名(リハビリ・麻酔・神経内科病棟)を始め、3名夜勤(内科・小外科系)、4名夜勤(大外科系)を可能とする看護師の配置がされてきている。(表1参照)

しかし、年度当初は各病棟の看護師数は満たされているものの、年度途中の退職、産休、病休、研修等により欠員が生じた場合には代替職員の配置が困難な現状にある。各病棟において欠員が生じた場合には、夜勤回数の増加、つまり月8日以内の夜勤制限が守られず、休暇取得が困難な実態や、ひいては患者看護への影響となっている可能性が指摘できる。

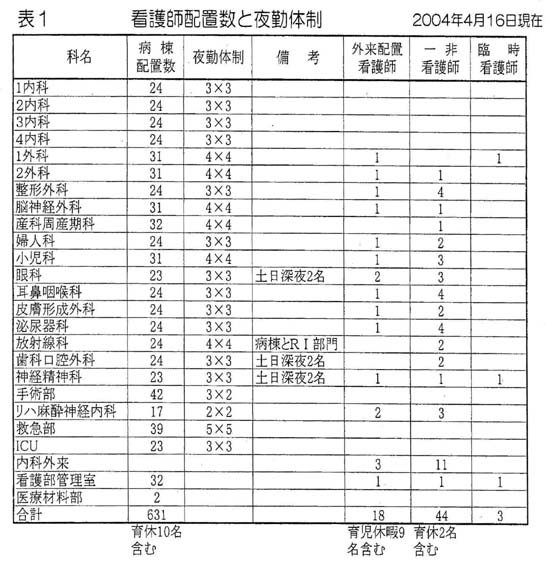

さて、表2は、過去2年間における①産休、②育児休業、③育児休暇、④1ヶ月以上の病休者・休職者、⑤出産者数、⑥長期研修者の看護師の動態表である。①、②、④、⑥は、現に勤務していない者であるが、1ヶ月未満の病欠や研修者については記載していない。

2001年度は17名、2002年度は18名、2003年度は21名の出産者がおり、それらの多くは約1年間の育児休業を取得する。しかし、少数ではあるが、出産後数ヶ月の育児休業の後に復帰して1日120分の育児休暇を取得する者もおり、それらの配置先の多くは外来が恒常的であった。尚、1年以上の育児休業取得者は2004年4月時点で、2人である。

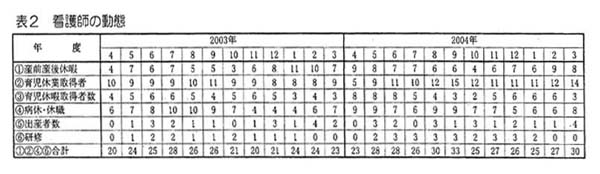

次に、表3によると、2004年4月時点では2年目育児休暇取得可能者は16人であり、対象者は2002年4月以降に出産した人である。

このように、毎年約20人が出産し、1年間の育児休業を取得すると、常に、20人が欠員となる。育児休暇2年目を取得すると、現在の外来の人員配置が非常勤職員を中心としているために、約20人が病棟配置されるが夜勤をしないこととなる。夜勤要員として40人が欠員となる計算となる。

これまでは、育児休業や1年間の育児休暇が終了すると、病棟に配置されて夜勤を行ってきたものが、育児休暇取得者が病棟に配置されても夜勤をしないということとなり、多くの病棟においては、育児休暇取得者の夜勤をその他の職員がカバーすることとなる。病欠・産休・研修などで、欠員が生じた場合に、1人当たりの夜勤回数を増加することで補っているが、病棟によって欠員に偏りが出ることもあり、夜勤の出来ない育児休暇者をカバーできるかという問題が生じてくる。(表1、参照)

つまり、これまでは、例えば産休でA病棟に欠員が生じた場合に、丁度育児休業や1年間の育児休暇を終了したB看護師がその病棟に配置されれば、A病棟に欠員は生じないこととなる。出産に伴う各病棟に生じた欠員に限ると、出産の時期がそれぞれ異なるので、これまでは何とか上手く回っていたと言える。

3. 医大支部の考え方と進め方

患者サービスを低下させず、育児・介護にかかる労働者の制度の取得と、その他の労働者の労働条件の確保のために、年間20名程度の出産者がいるという現状から考え、現在の各病棟配置定数をそれぞれ1名増員し、育児休暇の延長に対応するのみでなく各種制度の取得に対応することを提案する。さらに、制度取得に関わり、当事者が取得しやすい環境や、その他の労働者の労働強化に繋がらないような労働環境整備を求める。

(1) 要求の基本

① 育児休暇等の制度創設に伴う労働条件の整備についての責任は、当局にあることを確認し、各病棟1名の定数増を要求する。

② 制度の趣旨、制度の取得については、その主旨にのっとり本人の請求により取得可能であることを確認する

(2) 具体的な進め方

① 看護評議会を開催して現状と問題点、支部の考え方を提起する。

② 職場からの意見を基に、2005年度を目途に定数増要求を当局に行うことの判断をする。

③ 2004年度については、当面の問題として、患者看護に影響を及ぼさず、看護師の労働条件の変更を最小限に抑えることを基本に看護部当局に対応を求める。

④ 2004年4月時点では、各病棟の配置数からすると、対象者が育児休暇を取得することによる影響は少ないが、早晩、産休・育児休業・病休・研修などによる欠員が生じると、月8日以内の夜勤は不可能な状態が予想される。このような場合に、患者サービスの低下をきたさず、対象者が快く育児休暇が取得でき、その他の看護師の労働強化にならないような方法について、全体で考えるため、各分会では、カンファレンス等を利用し、議論内容を支部に報告することとした。

4. 支部の提起に対する主な意見と考え方

(1) 医大支部の考え方を提起して看護評議会を通じて各分会で議論してもらった。

① 育児休暇対象者が取得しやすい職場環境について

・部屋持ちをすると120分の休暇取得は難しく、また、責任ある業務を任せられないなど、業務内容を工夫するなどしてフリー業務とする。

・外来など日勤職場への配置をする。

・配置する場合は各病棟バランスよく行う。

・育児休暇明けは希望があれば産休前の部署への配置が望ましい。

② 病棟における夜勤人員確保について

・代替職員の確保は必要である。

・定数での配置は困難であるので、派遣会社を利用してはどうか。

・看護師の配置見直しによる適正人員配置を行う。

・育児休暇2年目以降の者の取得は希望者に限る(夜勤を希望する者は夜勤を行う)

③ また、非常勤評議会での意見として、これまでも正規職員の育児休暇取得者が外来配置されていたが、外来配置要員の中に含まれているために、非常勤職員が時間外勤務をしている現状にある。その対応についても考えて欲しい。

(2) この分会の意見を基に、再度、看護評議会で議論した上で要求のとりまとめを行った。

① 育児休暇取得者が取得しやすい環境を作ること。

・育児休暇取得者を外来や中央部門への配置の検討を行うこと。その場合には、外来非常勤職員の業務対応についても考え方を示すこと。

・育児休暇取得者を病棟配置する場合は、当該者の意向を聴取しそれを尊重すること。また、産休前と同一部署へ配置するなどを検討し、取得しやすい体制とすること。

・育児休暇取得者の配置は、各病棟にバランスよく配置すること。

② 病棟に於ける現状の夜勤回数を確保すること。

・代替職員の確保を行うこと。その配置の期間は育児休暇取得期間とすること。

・代替職員は2人夜勤の病棟には配置しないこと。

5. 制度創設時における交替制職場の取り組みについて

男女共生社会にあっても、看護師という女性職員が多くを占める職場において、出産は勿論、育児、介護といった負担はまだまだ女性職員が担っている現状にある。国においても、職場と家庭の両立と家族的責任に対する政策的な制度が創られている。例えば、労働基準法66条3項による妊産婦の深夜業の制限、育児・介護休業法61条23項の小学校就学前の子を有する職員の深夜業の制限、介護休業についても申請により取得できる制度が創られている。さらに、今回の育児休暇の延長についても同様である。

日勤職場における各種制度の導入方法と、勤務形態が特殊な夜勤のある交替制職場の制度の定着化や取得のしやすさはおのずと異なる。

このため、制度導入に合わせて、交替制職場の労働条件を確保するためには、代替職員等を確保する取り組みが不可欠である。

これまで、支部として制度の変更や創設の際に、それらの取り組みが不十分であったが、今後は上部機関へ交替制職場の意見を反映させ、代替職員等を確保する取り組みが重要である。

6. 今後の代替職員等確保の方向性

(1) 育児休暇取得による夜勤等の業務対応については定数内配置によることが望ましい。しかし、北海道職員数適正化計画による定数削減の現状や、経営健全化計画による道立病院の廃止・移譲問題、札幌医大の経営赤字問題など、私達を取り巻く環境は大変厳しい情勢にある。

そこで、育児休暇に伴う代替職員の確保については、「地方公務員の育児休業等に関する法律」に基づく「北海道職員等の育児休業等に関する条例」の任期付採用職員を、育児休暇にも適用させる制度の創設を求めたい。制度の趣旨からも出産・育児を担いながら勤務を継続することにより行政の円滑な運営に貢献することとしているように、特に、交替制勤務を行う看護師の業務の特殊性を考慮して育児休業制度のみならず育児休暇制度についても適用させることが相当であると考える。

(2) また、現在は各病棟はおおむね50床を基準としているが、配置稼動ベット数制限を設け、各科の看護師配置定数の見直しについても、踏み込んだ議論が必要となることが考えられる。大変困難な課題であるが、情勢認識を一つにして職場段階での十分な議論が可能となるような体制作りをしていきたい。

7. 終わりに

今回の育児休暇の期間の延長は、働き続ける上で重要な制度であり、少子化対策の上でも今後拡充されていくことが考えられる。また、育児休暇取得は本人の請求による取得が認められているので、本人の意向を尊重することは大前提である。

そして、その前提に立ち、勤務環境の整備を求める場合、基本にあるのは患者サービスを低下させないことであり、その上で、当該労働者が取得しやすい条件整備の面を考え、その他の労働者の労働条件をいかに守るかといった問題を抜きにしては考えられないのである。育児休暇取得者が気兼ねなく働き、その他の職員も快く働くための労働条件確保、更に患者看護を低下させないためには、その他の職員が夜勤をカバーするという内部努力だけでは限界が生じてくる。

その為には、労働者同士の相互協力という視点を大切にしつつ、業務実態に見合った人員配置、労働条件を低下させず、良い医療を提供するためのコスト負担を、使用者に求める職場段階からのたたかいの構築が重要であると考える。

|