【自主レポート】

群馬県本部/群馬県職労・西部農業総合事務所経営普及部分会 大野 啓 |

1. 調査・研究テーマ

高崎市の特別栽培農産物(トマト)を地元消費者においしく食べてもらうために。

2. グループ構成員(平成15年度所属)

西部農業総合事務所経営普及部分会

(清塚泰昭、中久木一夫、大野啓、栁澤幸雄、南雲正規)

西部農業総合事務所農政総務部分会

(重田英男、斎藤昭紀、石井七奈)

|

|

特別栽培トマト「うれっ娘」

|

3. 調査・研究目的

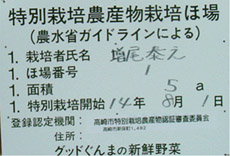

高崎市では4年前から、安心安全農産物の供給を進めるためのひとつとして特別栽培農産物(減農薬減化学肥料栽培)の生産に取り組んできた。その中でもトマトは生産者全員26名が取り組み、「うれっ娘トマト」として消費者に供給している。しかし、特別栽培農産物が消費者に理解されていないのが現状で、この取り組みが活かされていない。そこで、特別栽培トマトが地域内の消費者に理解されおいしく食べてもらうための調査研究を行った。

4. 主な活動の内容

① 「高崎市みんなの消費生活展」の会場にて、高崎市消費者団体連絡協議会、JAたかさき、市役所の協力を得て、第1回消費者アンケートを実施(146人)。

② 「高崎市農業祭り」会場にて、JA高崎青年部の協力を得て第2回消費者アンケートを実施(486人)。

③ 高崎市内の量販店(ベルク2店、ベジフル、丸幸、フジマート、トミースーパー、フレッセイ)7店舗に対し、地場農産物流通調査を行った。

④ 高崎市特別栽培農産物生産者を対象としたアンケート調査の実施。

⑤ アンケート結果について農家との意見交換。

⑥ トマト選果場機械施設充実に向けての検討会。

⑦ 東京園芸情報センター職員による全国トマト産地情勢報告及び検討会。

⑧ 高付加価値販売トマトの実態調査と試食。

⑨ 地元消費者代表20人を招き、トマト食味検討会及び意見交換会。

⑩ トマト生産部の「うれっ娘トマト」販売促進。

キャンペーン支援と、大手スーパーマーケット販売担当者との意見交換。

5. 各種調査結果概要

(1) 消費者アンケート

特別栽培農産物を知っているかの問いで、49%の人が知っていると答えており、意外に認知度は高かった。また、その購入経験も61%の人が有りと答えている。

価格では、一般農産物に比べ5%高以内であれば購入すると答えた人が最も多く、安全安心だからといっても特別高く販売することは望めない。

特別栽培農産物への意見要望はたいへん多く、「安全な農産物と健康について」「農薬について」「購入場所・方法・価格について」などの声が寄せられ、人の健康、農産物の安全、農薬問題への関心の高さが伺えた。

|

|

|

|

|

高崎市特別栽培認証マーク

|

(2) 高崎市内量販店を対象とした地場流通調査

高崎市特別栽培農産物については、7店舗すべてが認知していた。6店舗が販売取り扱いしており、客の評価は良好であるが、品質と価格は一般農産物と同等であるため、販売価格の特別扱いはできないとのこと。今後は取扱量を増やしたり、販売面で工夫をしたいとの意見が多かった。

店舗からの意見要望は、品質重視を基本に据えながら、安全安心の視点を明示し、例えば農薬の散布回数の表示など産地情報の公開や、地場産農産物の取り扱いを増やすなど、時代の要求に対応した販売展開を推進するために、生産者の理解と協力を望んでいる。また有機栽培、特別栽培農産物であっても品質(味と外見)重視は普遍であるという見方は強い。

|

(3) 特別栽培トマト生産者の意向調査 |

|

|

(4) 試食アンケート

試食後の意見交換の中で生産者側から栽培の苦労について語られ、また、消費者側からは安全安心について更に強く要求された。当日は併せて、群馬県育成小麦ダブル8号と高崎トマトを使った手作りピザを試食してもらったが、これも好評を得た。 |

6. まとめ

高崎市特別栽培農産物は市内の消費者や量販店での認知度は比較的高く、量販店での安全安心の対応は今後の販売展開において重要な位置づけとしており、生産者の努力もある程度認知している。しかし、特別栽培農産物は生産者と消費者の付加価値評価のギャップは明らかにたいへん大きく、生産者が期待するような販売価格とならない。安全

安心な農産物であっても、おいしさ、鮮度、品質等への要求の方が高い。

消費者は特別栽培農産物は認知していても、農家の努力や経営実態の理解は不十分であり、今後はこの点のPR努力を大いにやっていく必要がある。

|

|

「うれっ娘トマト祭り」

|

幸い、各種イベントなどを通じ、トマト部会や農協、市の積極的なPR活動が功を奏し、「うれっ娘トマト」が地域の消費者に浸透してきており、4月17日に開催されたうれっ娘トマト祭りは大盛況となった。

我々関係機関は、高崎市の特別栽培農産物をより一層盛り上げていくため、消費者と生産者の交流の場をできるだけ多く設定し、両者が理解しあって、「うれっ娘トマト」のブランド力アップにつなげられるよう支援していくことが重要である。