【要請レポート】

|

群馬・邑楽町の社会教育実践 群馬県本部/邑楽町職労・邑楽町立図書館 石原 照盛 |

1. はじめに

邑楽町では昨年の秋に町長選(合併問題・新庁舎問題が争点)が行われ現職が敗れ、新人で町会議員3期の経験を持つ45歳の若い新町長が誕生した。

今回の内示(平成15年度末)には驚いた。入職以来町の社会教育を熱く語り、公民館と共に成長してきたN社会教育主事が障害者の青年の社会教育に関心と研究を続けていた関係なのか福祉課介護係へ、勤労青少年ホーム(通称ヤングプラザ・生涯教育課所管)で青年活動・地域活動を熱心に取り組んでいたM社会教育主事が企画課広報係へ、そして庁舎準備室で新中央公民館を準備し、これからの邑楽町の新社会教育計画を構想していたH社会教育主事が建設課へとそれぞれ異動となった。彼ら3人とは町の社会教育や町の将来のことを公的な会議の場面だけではなく、プライベートの時でも熱く語り合っていた。強い志を持ち時代を拓こう、町をどうにかしようと前向きに仕事に取り組む姿勢は社会教育主事として一流でした。その彼らを一般行政部局に異動させられたことは、今後の町の社会教育活動の後退を暗示していると言わざるをえない。目先のことにとらわれ、3年後・5年後の町づくり地域づくりの核となる社会教育(生涯学習)をどのように考えればよいというのか。大変無念でしかたがない。社会教育は人だよと言われているのに。

2. 公民館での実践

邑楽町での公民館活動は、昭和55年からで当時は趣味的講座を数多く開催し多くの趣味を共通とした人々の自主グループの活動はスタート、公民館が集いの場、学習の場、交流の場として本格的に動き始めた。また趣味的な学習だけではなく、青年活動、子育て問題、婦人問題、高齢者問題、公民館図書室活動、生活点検活動などライフステージに沿った様々な学級・講座を開催してきた。

今から21年前(昭和58年)民間教育団体の集会で知り合った茅ヶ崎市の小和田公民館の鈴木さんから、後藤先生(明治大学教授 政治思想史 平成15年1月没)の故郷長野県南信濃村で第1回の常民大学合同研究会が開催された。あれから21年、入職以来、社会教育の現場の公民館で婦人や高齢者を対象に学習活動を進めていたが、何か物足りなさを感じていた頃でした。とてもすごい研究会が長野の小さな村で開催されるから、時間が取れたら是非とも参加しないかと声をかけられた。

この研究会は、後藤先生が数年前より各地(地元・南信濃村、神奈川・茅ヶ崎、静岡・浜松、埼玉・富士見、長野・飯田、東京・柳田国男研究会)で開催している常民大学(近代思想史や柳田国男の著書の学習活動)の最初の合同研究会で、会場となった村の老人福祉センターは、主体的に学習しようとする人々の熱気であふれていました。学びを求めて、参加費を牛乳配達のアルバイトで稼いでいる人、夫に気兼ねしながらも生きた学問を求めて何時間も電車にゆられてくる参加者、小さな子どもを抱えながら仲間と共に峠を越えて来た若い参加者など。私は確信しました。ここに本物の生活者の学びがあることを、後藤先生が各地で実践している常民大学こそ、本物の学びであることを……。この時、後藤先生から地元の老人会が編んだ「高齢者の語り 第一輯『ふるさとへの伝言』」を頂いた。これは、自分史や地域の歴史・民俗・伝説・思い出を綴ったB5判145ページの文集でした。この合同研究会と文集との出会いが、私そしてその後の公民館実践に大きな影響を与えただけでなく、邑楽の町にとっても大きな出会いとなった。

邑楽に帰ると、高齢者学級の皆さんに合同研究会のこと自分史文集『ふるさとへの伝言』のことを熱っぽく語りました。

(1) 高齢者の語り『あすへひとこと』

年度後半、早速自分史作りの講座の準備を老人クラブの皆さんと話し合いを重ねた。

そして、後藤先生や合同研究会で出会った茅ヶ崎の鈴木政子さんにも講師としてお世話になり、85年1月より3月まで7回の「生きがい、やりがい講座」を開講することができた。

講座終了後、自分史文集作りの前段として、講座の記録集を作ろうと提案した。講義テープを起し、感想文を清書し、暑い最中汗をダラダラ流しながら、印刷原稿のページ合わせをし183ページの記録文集を発行することができた。この取り組みがその後に続く高齢者の語り『あすへひとこと』作りに自信と勇気の原動力となった。

生きがいやりがい講座の呼びかけの文章には、「私たちの邑楽町は、美しい自然に恵まれ、東毛の穀倉地帯と呼ばれました。また中野絣の生産地として繁栄した町でした。そしておりおりに先人はいろんなことを語り伝え、私達に残してくれました。民話あり、祭りあり、歌あり、遊びありと豊かな生活の知恵がありました。しかし、時の流れとともに生産方法も変化し、人々の生活意識も大きく変わろうとしています。大地に足を踏ん張って生きてきた先人の貴重な知恵や、豊かな経験すらも忘れられ、消え去ろうとしている危機に直面しているのでは……。

この講座は、受講生自身の豊かな体験を基本に学習を深めるとともに、講座終了後は、受講生全員が学習の実践の場として、おりおりの出来事を綴る編集委員となり、共通の心の宝石を作りたいと思います」と記されている。

参加者は52名で、あすへひとこと編集委員会には21名が参加し本格的な自分史作りが動き始めた。

高齢者の語り第1集「あすへひとこと」を昭和61年2月に発行。内容は、87名116編の邑楽町始まって以来の本格的な高齢者の自分史文集である。

この時私は、「この町に、こんな素敵な人達がいる、なんて素晴らしいことだろうか、共に編集を進めた担当者として希望が湧いてくる思いでした。本気になって係わりをもてば、共に響きあうし、変わることができること」を、この編集を通して強く感じました。

昭和63年2月に少年少女時代を中心に48編、「年中行事」「おうらの交通」「中野絣」「行商人や旅芸人たち」と題しての共同研究報告をまとめた第2集を発行。またこの編集活動から事前学習会を組織し、後藤先生に講師を依頼し「地域の歴史課題の発見」の講演と川崎の地名研究所に席を置く川島健二さんによる11回連続の柳田国男著『郷土生活の研究』学習会を開催。

町制施行20周年記念事業として、平成元年3月に「昔の遊び」にテーマを絞り総数71編の第3集を発行。事前学習として、日本遊戯研究所長の有木昭久さんによる「伝承あそび」と後藤講師による柳田国男著『こども風土記』に触れながら『「遊び」の意義』についての講演をいただいた。

後藤講師は第3集の前書きの中で、「これは単なる年寄りの手なぐさめ、などというものでは、決してない。現代社会の病理にたいする痛烈な文明批評の作業であったと言えよう。可愛いい孫を思う、人間の本物の未来を思う、邑楽の里びとの『遺言』である」と評している。

第4集を平成3年9月に「おうらのくらしと民具」と題して発行。事前学習会として、「伝承文化の基礎知識」講師として後藤氏。「群馬の中の邑楽 その庶民のくらし」講師は民俗学者の都丸十九一氏。「伝承文化と民具」講師は筑波大学助教授の佐藤賢次氏。川島健二さんによる柳田国男著『先祖の話』の連続講演会。

第5集を平成7年3月に『「家」の民俗誌 邑楽町の盆と正月』と題して発行。盆を綴る102編、正月を綴る80編、邑楽の盆行事調査のまとめ。事前学習会として、鹿野政直著『戦前・家の思想』、柳田国男著『青年と学問』『家閑談』『先祖の話』『年中行事覚書』、河合隼雄著『家族関係を考える』、井上忠司著『現代家庭の年中行事』を3年に亘り於波良岐常民学舎の学習と合同の学習会と位置付け開催した。

そして、第6集を平成10年12月に「邑楽町の昔ばなし」、第7集を第16回国民文化祭「食の文化祭」記念誌として平成13年11月に「邑楽町のくらしとたべもの」と題して発行した。

生活の断片を綴った自分史活動の評価として、平成3年に全国老人クラブ連合会より全国表彰。平成10年には群馬県よりライフアップ功労表彰、上毛新聞社より上毛社会賞を受賞した。

私は第5集まで編集に携わったがその後も2冊の自分史を編み現在、編集委員は第8集「邑楽の村ことば」編集中である。元編集委員の前原氏は「我々の生きて来た世代の歴史的位置づけなど、貴重なアドバイスを受け、我々の世代が一身二世に生きて来た。即ち戦争と平和を経験し、また農村中心の時代から都市的生活を享受し、貧しさと豊かさ、即ち戦前の搾取された農民の貧困、戦後の食糧難の時代と、それを乗り越え豊かな時代を経験した。高齢者の第一号として、我々が先祖から受け継いだ祭りやしきたりの伝承文化が消えて行くことの淋しさを感ずると共に、我々が経験した時代の歴史的背景を書き残す責任があると思う」と感想文に記していました。

この取り組みを通じてしっかりと地域に根付いた公民館での高齢者の自分史作り活動が続いて来たのは自分史を通じて地域史・日本史・世界史へと連なる自身の営みの自覚と自信(実践と学習によって)によるものではないかと思う。

公民館時代は、地域の中で専門職として何が出来るかをいつも問い続け、アンテナを高くしながらの毎日であった。

3. 図書館では

開館して間もなく10年が過ぎようとしている。今までに入館者170万人、貸出点数280万点、ここ5年町民1人当たり貸出点数が10点を超え、全国同規模町立図書館で貸出が上位に位置し、しっかりと邑楽町民の生活に根づいた図書館となった。

(1) 人々の暮らしを拓く

平成3年、地域活動の拠点の公民館を利用者の暖かい励ましの声に送られ、図書館開館準備の仕事に就いた。図書館の図の字も知らない職員が、全国の先進図書館の実践に学び励まされながら、図書館の未知なる可能性を信じ、そして町民悲願の図書館を開館させる喜びを胸に抱きながらワクワクしながらの開館準備であった。

歴史も伝統もない後発の図書館が、ここまで町民に利用され活発に活動を展開できるのは町当局の図書館が人々の暮らしに不可欠な施設であることを深く理解してくれている賜であると共に、歴代の正規職員や臨時職員の図書館に対する情熱の連鎖によるものではないか。

図書館の力、資料の力が無限に広がり人々の暮らしを支え、時代を拓いていき、賢い地域住民に成長してゆく営みとなり、図書館を誇りに思える気持ちへと変ってきたように思う。

(2) すべての町民に図書館のある暮らしを

畑の真ん中に出来た図書館は、人々の生活動線から離れていました。人々の生活動線を図書館に手繰り寄せることから図書館活動はスタートしました。開館以来、感動を発信する図書館、より質の高い、心のこもった図書館活動を目指して職員一同努力してきました。「ありません・わかりません」は言わないことをモットーに、そして利用者を手ぶらで帰さないことを心がけながらの毎日でした。

ここ数年図書館として特に力をいれているのが、次の時代を担う子ども達への図書館サービスです。具体的には移動図書館車による小学校4校への乗り入れ、学級文庫への貸出、学年単位の読み聞かせ、ブックトーク、総合学習支援の図書館利用説明会、調べ学習への資料支援(館内に課題別資料コーナーの特設)です。図書資料が教室の中に身近な存在として位置し、いつでも手にできる当たり前の風景となった。

この10年、「暮らしの中に図書館を」の願いを込めて活動を続け平成13年には群馬県教育委員会から生活文化の向上に寄与したとして、また平成14年に文部科学省より子ども読書活動の実践が評価され、そして平成14年の全国図書館大会の席上、日本図書館協会から徹底した資料提供と多彩な催しの開催による生涯学習への貢献により表彰状を受けました。これらの受賞に対する期待と信頼に応え、一層の情熱を持ち努力をしなければならないと感じています。

(3) 群馬の町村図書館の10年

ここ10年ほどの間に、県内各地に町村図書館が開館、規模の大小や職員の状況など様々な条件の中に置かれ、ぶつかっている問題が共通に多くあり、平成9年頃から県内町村図書館の有志が中心となり、群馬県図書館協会に町村図書館運営研究会を立ち上げ、有志となった館を中心に幹事会を組織し、当面する課題解決の学習会を準備し、県内各図書館を会場に持ち回りで開催してきた。本年度は、4月に県立図書館をお借りして「図書館はじめの一歩」と題して新任職員を対象に公共図書館入門の学習会を、次に夏休み前に第1回の研究会を、この会は先輩職員が講師となり事例報告と分科会討議を中心に夕方まで行われた。また秋には、第2回の研究会を現在準備中である。例年この研究会は、外部講師に公共図書館が直面している課題を中心に講演を頂き、午後は分科会討議となる。

このように7年近く県内各地の図書館を回り研究会を開催してきたことにより、職員同士が共通の困難な課題を共に解決に向け努力して行こうとする仲間集団となり、共に力を付け、信頼関係が培われた研究会となったのではないか。この町村図書館員の取り組みが、一昨年本県で開催された全国図書館大会の原動力となったと確信している。

市立の大きな組織と違い、小さな町村図書館は様々な困難な問題も抱えているが、小さいが故に小回りが利き、組織的な取り組みや意思決定にも短時間で整う利点があり、組織的力を集中することが容易である。

(4) 市町村合併への不安

いま進められている市町村合併は、主に財政上の理由によるものであり、その底流にあるのは新自由主義経済思想による「小さな政府」指向が働いている。それは80年代のイギリス、サッチャー政権の例を見るまでもなく、行政サービスの切捨てが行われるものと思われる。それでなくとも、我が国の公共図書館は設置数・内容・運営において、サミット参加国に比べて見劣りしている。行政サービスの切捨てが行われれば、統廃合される公共図書館が出てくることは簡単に想像できる。

開館以来、町民の暮らしを支える図書館として、決して多くない職員で知恵を出しながら、何が町民にとって最善な図書館サービスなのかを常に問いながら様々な活動を展開し、町民から一定の支持を得られるようになったが、当町も周辺二町との合併協議が進んでいる。

新市になっても図書館サービス水準が維持できるのか。そして、図書館の更なる発展は可能なのかという不安が常に付きまとう。

4. 群馬・太田市 市長直轄 NPO委託図書館

太田市は、平成12年度に市長直轄の市民生活部に図書館を位置付けるという組織機構の変更を行った。

この組織変更は、平成13年2月19日に全国市長会の「学校教育と地域社会の連携強化に関する意見―分権型教育の推進と教育委員会の役割の見直し―」の要請行動を先取りするかたちで実施された。

全国市長会の要請に対して、平成13年6月1日の文部科学委員会で民主党・無所属クラブの武正公一委員の質問に対して遠山国務大臣は、「教育委員会は、教育行政の中立性と継続性を担保するという観点から、市長とは別に合議制の執行機関として設けられているものであり、(略)また、学校、家庭、地域が一体となって教育、文化、スポーツ等の振興を図っていくためには、教育委員会において統一的にこれらの事務を行うことが必要と考えております。(略)今後とも、生涯学習や文化、スポーツを含めて、教育委員会制度の果たす役割は大変重要と考えられます。」

また、第154回国会予算委員会第4分科会(平成14年3月1日)において岸田副大臣は、「そもそも教育委員会の制度は、教育行政における中立性、安定性の確保が極めて重要であるという認識のもとに、首長から独立した合議制の執行機関を設けるというのがこの教育委員会の趣旨であります。教育行政の中立性、安定性ということを考えますときに、今検討されているという動きは、教育委員会制度の趣旨から見て適切ではないというふうに判断しております。」と答弁している。

文部科学省の「不適切である。」という見解は、図書館を含む社会教育施設は、教育基本法、社会教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に則り、教育委員会に所管される施設であることを改めて確認された。

次に、太田市は組織機構変更に伴って図書館職員を大幅に他部局に異動させ、管理運営の一部を太田市図書館サポーターズ(時給 平日580円 土日祝680円群馬県の最低賃金 644円)に委託し、現在では、30人いた職員が正規職員7人、嘱託職員4人と常勤事務局長以下37人の図書館サポーターズ(行政主導で市長より特命を受け職員一丸となり平成12年度委託)で運営、平成16年度よりNPO図書館サポーターズを法人化(本来NPOとは、非営利団体 利益追求のためでなく、社会的な使命の実現を目指して活動する組織や団体、そして社会のさまざまな課題に対して、見過ごすことができない、待ってはいられないという思いや志を持った個人が集まり、自らやるべきことを発見して行動し、実現しようとするもの)し全図書館業務を委託した。

多くのベテラン司書を他部局に異動させ、低賃金で働く市民の善意で穴埋めするというこの制度は本当に市民に良質な図書館サービスを提供して、だれもが気軽に利用でき直接運営に参画でき親しみやすい図書館作りを目指すという目的に到達できるのだろうか。大変気になるところである。もっぱら経費削減を図ろうとする狙いではないのか。

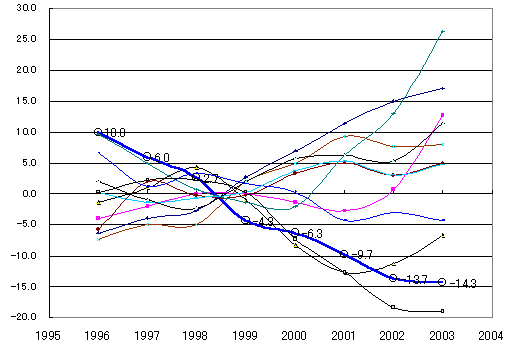

※東毛とあるのが太田市立図書館の推移

|

最近8年間平均貸出数に対する単年率推移(県内市部平均率と差)

|

|

|

|

|

各館貸出冊数の傾向をより顕著に見るため、県内図書館利用経年変化の平均

(市部)との残差を出すことにより各館の利用推移を相対化してグラフ化 |

|

現市長就任(平成7年1995)の翌年の96年当時は県内トップの貸出を誇っていたが、それ以後長期低落となり02年では-14.2という有り難くない数字となる。NPO委託以前の図書館政策の変化や00年からのNPOへの委託が図書館の設置の目標を効果的に達成しているとは到底思えない。

5. おわりに

「図書館をきらいな奴が図書館の仕事はやるな」「図書館を利用している者にとって一番の迷惑だ」「興味もないし好きでもない奴は出てって欲しいし、そういう奴が決定権限などを持っている現状、そのこと自体が問題だ」これはノンフィクション作家の佐野眞一氏の言葉である。

図書館の意義や社会的役割・期待を十分に理解し、図書館の力、資料の力を通して人々が豊かに生活を営み、時代を切り拓いてきたかのように思っていたが、国・県の政策担当者や自治体トップの図書館への無理解者の登場によって図書館政策そのものががらりと様変わりしてしまう。

多くの日本人の犠牲の代償として日本国憲法(国民主権・戦争の放棄・基本的人権)を戦後我々は手に入れた。この崇高な理想と目的の実現のために教育基本法を制定し、その具体化のために社会教育法、図書館法を定めた。全国の図書館員は、不幸な歴史を繰り返さないために図書館活動を通じて、この崇高な理想の実現に向け図書館法制定後53年努力を続けてきました。今、行財政改革の嵐の中、図書館などの社会教育施設が形骸化されようとしている。我々図書館職員は図書館を理解する多くの地域住民と共に図書館の原則、存在意義を繰り返し繰り返し言い続け、志を高く持ちそれらの勢力と戦い続ける覚悟が今こそ必要ではないか。