【自主レポート】

|

高度な水質維持を目指した、「既存施設」の有効利用 京都府本部/城南衛生管理組合労働組合 香川 友二 |

わたしたち城南衛生管理組合は、京都府南部にある宇治市、城陽市、八幡市、宇治田原町、井手町、久御山町の3市3町で構成されている一部事務組合です。事業内容は管内人口385,108人のし尿及びごみ処理の中間最終処分を行っています。2003年度の処理実績は、し尿処理場2工場で93,708.53KL、ごみ処理場2工場で106,951.94t、資源化センターで容器包装廃棄物を3,990.6t処理しました。また、下水道の進捗により2003年10月現在で管内人口の62%強が下水道処理となっています。

し尿処理場のひとつは1982年度に稼動し、もう一方は1997年度に稼動しています。当局は1982年度に稼動したし尿処理場の老朽化及び建て替えに必要となる経費比較を行った結果、1982年度稼動の処理場を閉鎖し、1997年度に稼動した処理場の能力を上回る量を隣接する下水処理場で処理することを行政方針としました。わたしたち労組は、環境への負荷を低減する処理を当局に求めました。当局側は現行の2工場での処理に比べ、一部を下水道投入する方法は明らかに水質を悪化させることを認めながらも、下水道処理総量での環境負荷を重視し(し尿投入率0.091%=し尿量/下水量、BODの負荷比=0.226%)、河川への影響は微々たるものだと結論付けました。労組は財政状況が厳しい情勢のなかで、環境負荷を低減するために、新たに処理工場を建て替えるという議論にはならないものと判断し、別の処理方法を模索するため現場の組合員を中心に検討委員会を設置し、取り組みを進めました。検討委員会の案は、1982年度に稼動し、今回、当局側が閉鎖しようとしている工場の一部を活用し、現行の水質を維持しようとするものです。

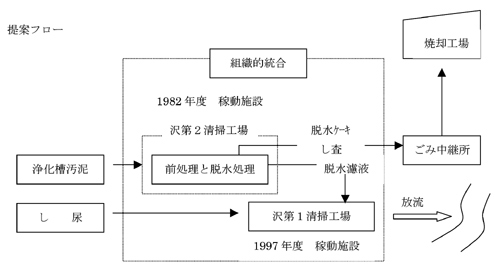

わたしたちが提案する処理は、1982年度稼動の沢第2清掃工場で前処理と脱水処理を行い、処理後の脱水ケーキをごみ中継車にて焼却工場へ、脱水濾液は1997年度稼動の沢第1清掃工場で処理し河川に放流というものです。

提案にあたってわたしたちは、主に次の事項に対して具体的な検討を行い、案の実現性を検証しました。

① 当局提案の一部処理委託する処理場及び他の浄化センターと現行の水質比較を行う。

② 過去の処理状況を検証し、1992年度稼動の処理場の処理能力を見直す。

③ 当局提案と労組案の経費比較を行う。

④ その他、82年度稼動の処理場の老朽化状況及び脱水ケーキの焼却工場処理を検討する。

1. 他の処理場(浄化センター)との水質比較

|

2000年度及び2001年度

|

|

処理施設・処理方法

|

項 目

|

流入水質

mg/L |

放流水質

mg/L

|

除去率

% |

| R浄化センター <処理方法> 標準活性汚泥法・凝集剤併用型循環式 硝化脱窒法+急速ろ過 消毒法:次亜塩素酸ソーダ |

BOD

|

133

|

4.0

|

96.99

|

|

COD

|

115

|

9.9

|

91.39

|

|

|

SS

|

222

|

3.0

|

98.65

|

|

|

T-N

|

31.7

|

12.9

|

59.31

|

|

|

T-P

|

3.92

|

0.52

|

86.73

|

|

|

*17βエストラジオール

|

<0.036>

|

0.0300

|

<16.67>

|

|

| 沢第1清掃工場 <処理方法> 標準脱窒素処理方式+高度処理法 消毒法:オゾン酸化 |

BOD

|

5,488.3

|

0.90

|

99.87

|

|

COD

|

1,869.6

|

3.60

|

98.50

|

|

|

SS

|

6,901.0

|

1.00

|

99.89

|

|

|

T-N

|

2,657.0

|

4.03

|

98.82

|

|

|

NH4-N

|

2,201.7

|

0.03

|

99.99

|

|

|

T-P

|

460.3

|

0.24

|

99.59

|

|

|

希釈倍率

|

-

|

7.77

|

|

|

| 沢第2清掃工場 <処理方法> 標準脱窒素処理方式+高度処理法 消毒法:オゾン酸化 |

BOD

|

4,862.5

|

1.70

|

99.73

|

|

COD

|

1,830.8

|

3.60

|

98.47

|

|

|

SS

|

7,613.0

|

0.20

|

99.98

|

|

|

T-N

|

855.7

|

2.02

|

98.17

|

|

|

NH4-N

|

248.1

|

0.02

|

99.94

|

|

|

T-P

|

186.5

|

0.04

|

99.83

|

|

|

希釈倍率

|

-

|

6.83

|

|

|

| K浄化センター(滋賀県) <処理方法> (1) 凝集剤添加活性汚泥循環変法+砂ろ過法 (2) 凝集剤添加嫌気法(無酸素-好気法)+砂ろ過法 消毒法:次亜塩素酸ソーダ |

BOD

|

180

|

0.7

|

99.61

|

|

COD

|

94.5

|

5.6

|

94.07

|

|

|

SS

|

184

|

1

|

99.46

|

|

|

T-N

|

31.1

|

5.4

|

82.64

|

|

|

T-P

|

3.38

|

0.04

|

98.82

|

|

|

17βエストラジオール

|

0.036

|

0.0041

|

88.61

|

|

|

希釈倍率

|

|

1

|

|

| 宇治川との水質比較 |

|

水質項目

mg/L |

宇治川

|

城南衛管

|

R浄化センター

|

K浄化センター

|

||

|

御幸橋

|

mg/L

|

宇治川比

|

mg/L

|

宇治川比

|

mg/L

|

|

|

BOD

|

1.7

|

1.21

|

0.71

|

4.7

|

2.76

|

0.7

|

|

COD

|

3.7

|

3.6

|

0.97

|

10.5

|

2.84

|

5.6

|

|

SS

|

5.8

|

0.69

|

0.12

|

4

|

0.69

|

1.0

|

|

T-N

|

0.95

|

3.24

|

3.41

|

12.9

|

13.58

|

5.4

|

|

NH4-N

|

-

|

0.03

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

T-P

|

0.05

|

0.16

|

3.20

|

0.96

|

19.20

|

0.04

|

|

17βエストラジオール

|

0.0032

|

-

|

-

|

0.0300

|

9.38

|

0.0041

|

| * 17βエストラジオール:し尿中に含まれる環境ホルモン(単位はμg/L)、98年建設省 |

| 宇治川における負荷と負荷シェアー |

2001年度

|

|

負荷項目

|

宇治川御幸橋

|

城南衛管

|

R浄化センター

|

|||

|

負荷(kg/D)

|

シェア(%)

|

負荷 (kg/D)

|

シェア(%)

|

負荷(kg/D)

|

シェア(%)

|

|

|

BOD

|

17,863.55

|

97.31

|

2.02

|

0.01

|

491.13

|

2.68

|

|

COD

|

38,879.48

|

97.24

|

6.00

|

0.02

|

1,097.21

|

2.74

|

|

SS

|

60,946.21

|

99.32

|

1.14

|

0.00

|

417.98

|

0.68

|

|

T-N

|

9,982.57

|

88.06

|

5.39

|

0.05

|

1,348.00

|

11.89

|

|

T-P

|

525.40

|

83.93

|

0.27

|

0.04

|

100.32

|

16.03

|

このように、隣接するR浄化センターの処理状況は、他の浄化センターと比べて決して高度な処理を行っているとはいえず、現行わたしたちが行っている処理状況と比べるとT-NないしT-Pにおいて除去率に大きな差を生じています。また、宇治川との水質比較でもR浄化センターが環境に負荷をかけているかが分かります。

2. 過去の処理状況=処理の能力の見直し

| 1992年度稼動沢1工場の放流水質 |

(単位:mg/L)

|

|

年度

|

10

|

11

|

12

|

13

|

14

|

最大値

|

設計値

|

|

BOD

|

0.6

|

0.4

|

0.6

|

0.9

|

0.9

|

0.9

|

10>

|

|

COD

|

2.8

|

2

|

2

|

3.6

|

3.7

|

3.7

|

30>

|

|

T-N

|

4.81

|

5.89

|

3.38

|

4.03

|

3.5

|

5.89

|

10>

|

|

T-P

|

0.38

|

0.33

|

0.35

|

0.24

|

0.25

|

0.38

|

1>

|

|

T-P負荷率

|

149.4%

|

175.7%

|

167.9%

|

106.6%

|

98.7%

|

175.7%

|

100.0%

|

|

SS

|

1

|

1

|

1

|

1

|

1

|

1

|

10>

|

|

CL-

|

373

|

225

|

194

|

185

|

188

|

373

|

|

沢第1清掃工場の過去の処理状況で、T-P負荷率が設計負荷をオーバーしているときがありましたが、上記のとおり水質は良好でした。また、この結果から今後の搬入量及び水質を予想した場合、1982年度稼動の沢第2清掃工場の一部を利用しなくても、2008年度から搬入推計量を1997年度稼動の沢第1清掃工場で全量処理できることが分かりました。

3. 経費比較(当局案と労組案)

| 3-1 下水道投入維持負担金 |

(千円)

|

|

年 度

|

2004

|

2005

|

2006

|

2007

|

2008

|

2009

|

2010

|

| 搬入量 |

226

|

208

|

190

|

175

|

161

|

150

|

140

|

| 沢1処理量KL |

130

|

130

|

130

|

130

|

130

|

130

|

130

|

| 下水道投入量KL |

96

|

78

|

60

|

45

|

31

|

20

|

10

|

| 下水道負担金① |

18,278

|

29,972

|

23,287

|

17,716

|

12,517

|

8,432

|

4,718

|

| ※2004年度については年度途中の下水道投入として182日で計算 |

| 3-2 沢2清掃工場一部稼動経費(前処理・脱水機運転経費) |

(千円)

|

|

年 度

|

2004

|

2005

|

2006

|

2007

|

2008

|

2009

|

2010

|

|

前処理OH

|

1,000

|

1,000

|

1,000

|

1,000

|

1,000

|

1,000

|

1,000

|

|

脱水設備OH

|

300

|

300

|

3,000

|

300

|

300

|

300

|

300

|

|

薬品

(カチオン・アニオン) |

3,060

|

3,060

|

3,060

|

3,060

|

3,060

|

3,060

|

3,060

|

|

電気料金

|

3,536

|

3,536

|

3,536

|

3,536

|

3,536

|

3,536

|

3,536

|

|

合 計

|

7,896

|

7,896

|

10,596

|

7,896

|

7,896

|

7,896

|

7,896

|

| ※ 電気料金は平成14年度の1/10とし、脱水設備に単年度300万円を計上している。 |

| 3-3 下水道維持負担金と沢第2清掃工場一部稼動による経費比較 |

(四捨五入千円)

|

|

年 度

|

2004

|

2005

|

2006

|

2007

|

2008

|

2009

|

2010

|

| 下水道維持負担金① |

18,278

|

29,972

|

23,287

|

17,716

|

12,517

|

8,432

|

4,718

|

| 沢2稼動経費② |

7,896

|

7,896

|

10,596

|

7,896

|

7,896

|

7,896

|

7,896

|

| 差し引き①-② |

10,382

|

22,076

|

12,691

|

9,820

|

4,621

|

535

|

▲ 3,179

|

当局側は1982年度の施設更新経費30億円をはじめ閉鎖に伴う人件費10名分の削減等により、1992年度稼動の処理場の処理能力をオーバーする分を隣接するR浄化センターで処理すれば、投入予定される7年と6ヶ月で経費41億円が削減できるとしました。わたしたちが考えた案も1982年度稼動の施設を更新させるのでなく既存の施設を利用することから当局の経費削減と同じ30億円が削減されます。また、単純に当局案の一部処理委託経費として必要となる下水道維持負担金とわたしたちの1982年度稼動施設の一部活用による維持経費を比較した場合、上記の表3-3で2009年度まで労組案の方が削減できることになります。あと当局案との経費で問題になるのは、人件費の比較となります。わたしたちの案では、新たに1982年度稼動の施設を一部稼動し、継続運転することから現行人員の10名に対して2名が必要となってきます。ただし、この2名については、将来的に労組案では2008年度まで必要となる人員であり(当局提案では2010年度)一時的なものと捕らえ、嘱託職員の雇用又は再任用職場として位置付けることが可能と考えました。よって、経費的にも十二分に当局案と遜色のないものであり、かつわたしたちの案は現行の水質を維持することができるものとなりました。

わたしたちの出発点は、これまでし尿処理に携わる者として高度な水質の維持管理に誇りをもち、これからもそれを継続させることでした。そのことは放流先河川である宇治川(淀川)の水質保全と大阪府民の上質水源への最大限の配慮でもあります。わたしたちはその他提案のための実証として1982年度稼動の施設一部稼動に伴う水質の推計及び老朽化に伴う今後の施設整備などを行ってきました。しかしながら、わたしたちの提案は当局側に受入れられませんでした。それは、すでに行政側が方針としてR浄化センターへの投入を決定し、浄化センターを所管する京都府とすでに協議が整っていたことが大きな要因でした。

この結果は、労組にとって取り組みの遅さという、大きな反省を残しました。今後の取り組みとして、わたしたちが検証した1992年度稼動施設の処理能力の見直しを生かし、当局提案の2010年度までの一部下水道処理委託を少しでも短縮させ、高度な処理・水質の維持を目指します。また、今回明らかになったように、当局は82年度稼動の施設の建て替えか若しくは、一部R浄化センターへの投入処理の二者択一のなかで議論を行ってきただけで、それ以外の処理方法を検討しようとしてきませんでした。トップダウン(助役)の意思決定が最優先され、縦割り的行政による当該所属だけの検討結果が、よりよい水質の維持を妨げたといえます。労組が成しえたことは、横断的に議論を行い柔軟な発想から現行の水質を維持することが可能であるという証を明らかにしたことです。本来、組織としてこのような議論がされてしかるべきであり、閉塞的な組織運営の脱却が、いまわたしたちに求められているのではないでしょうか。