【要請レポート】

|

地域のごみ減量は進んだか 岐阜県本部/多治見市環境課・廃棄物対策グループ 仙石 浩之 |

1. ごみを減らすのは「仕組み」なのか「意識」なのか

|

|

|

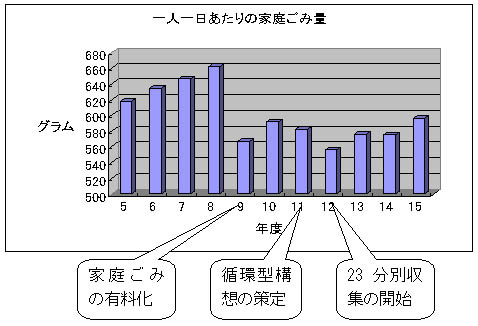

| 有料化で約14%、23分別で約4%の減量効果 | 新しい「仕組み」を作り出し維持する原動力 |

| 導入初年度は効果が出るが、長続きしない | 持続力に限界……「飽きた」「疲れた」 |

|

② 構想に基づいて23分別収集が始まる

|

← |

┘ |

─

|

① 危機意識が循環型構想策定の原動力に |

|

─

|

└ |

→ |

③ 分別体験で、より多くの市民の意識が高まる | |

|

④ ほとんど手付かずの生ごみ対策始動 |

← |

┘ |

─

|

|

|

| 参考1 多治見市民の行政満足度調査 平成13年度から毎年実施している多治見市民「市政満足度調査」では、45項目の中で「家庭ごみの収集やリサイクル対策」が満足度1位となっている。しかも、指数は13年度0.57から14年度0.68、15年度0.88と着実に伸びている。これの意味するところは、分別を細かく徹底することに対して「負担」や「不満」を感じるのではなく、「満足」という意識につながっている点だ。 行政サービスが単に「利便性」の追求だけでなく、多少の不便は伴ったとしても「満足」してもらえる方向があることを示すと同時に、「仕組み」と「意識」の相乗効果の一例でもある。 |

| 参考2 名古屋市のごみ減量 藤前干潟問題に端を発した名古屋市のごみ問題、多治見市内にある「名古屋市愛岐処分場」の延命策で一息。重要なのは、この間2割以上のごみ減量を達成したこと。政令都市としては最大限の徹底した分別収集を実施するなど「仕組み」の変化だけでなく、分別資源以上にごみの総量が減っていること。名古屋市民は、「意識的に」ごみ総量を減らしたのである。一時、新たな処分場候補地となった知多市民は「私たちは分別など努力してごみを減らしている。名古屋市では努力もしないで知多市にごみを持ってくるのか」……名古屋市民に向けられた言葉として衝撃的。 |

2. 「仕組み」と「意識」を持続させるために

(1) なぜ長続きしないのか

① 努力した者が報われる「仕組み」となっていない……行政は「リサイクル貧乏」、市民は「疲れた……」

② 努力しない人に対する批判が増幅する……なぜ自分だけ頑張らなければならないのか、行政はもっと強制的にやらせろ……→負の連鎖のはじまり

(2) 努力した者が報われる「仕組み」とは何か

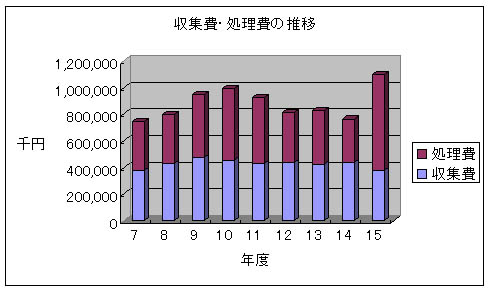

① 差の出るごみ有料化を検討すべきではないか……多治見市の場合、ごみ袋1袋あたり収集・処理費は150円。袋代は18円。頑張りによる差は少ない。

② 成果が見え、満足感を感じ取れる工夫をすべき……多治見市では、分別資源の一部を活用して「里帰り商品」を開発。多治見ブランドのトイレットペーパー、スプレー缶穴あけ、BDF、リサイクルステーション看板、コンクリート2次製品など。

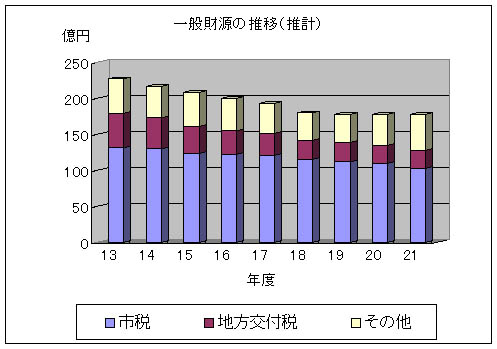

| 参考3 リサイクル・ごみ減量とお金 多治見市の環境行政、2つの特徴ある独自財源。ひとつはごみ袋の売上げを別会計とし、廃品回収や生ごみ処理器、リサイクルステーション整備などに対する支援の財源に。一種の「リサイクル目的税」。年間約7,000万円。ふたつ目は「一般廃棄物埋立税」。多治見市内に持ち込まれ最終処分される一般廃棄物に課税、現在名古屋市に課税。使途は太陽光発電普及や生ごみリサイクル研究など環境基本計画推進費用に限定。年間4,500万円。いずれも、ごみを減らせば額が安くなるという意味と、リサイクル活動などへの支援という意味で努力した者が報われる「仕組み」。 |

| 参考4 廉価なごみ処理がリサイクルを阻害 多治見市は、事業系一般廃棄物の処理について、トンあたり6,000円で受け入れている。実際は、施設の維持費だけで15,000円を要する(建設費まで計算すればさらに高価)。これでは民間事業者のリサイクル熱に冷水を浴びせることになる。安価な受け入れは中小零細企業対策とされているが果たしてそうなのだろうか。 |

(3) NPOや市民団体の存在感

① 行政と市民の橋渡しとして……多治見の循環型社会システムを進める市民の会は、毎年シンポジウムを開催し構想の進展度をチェック。名古屋の中部リサイクル運動市民の会は、分別収集前からリサイクルステーションを立ち上げ、市民や事業者に輪を広げた。

② 経済的に問題が……「食える市民運動」が可能かどうかの瀬戸際。行政は対等な立場で「委託契約」を進めること。……東海地方では、環境基本計画やごみ減量基本計画のコンサルとしてNPO活躍。日進市・前述中部リサイクル、碧南市・環境市民東海、など。

3. 循環型社会システム構想の進展状況

| A段階 | ~15年 | 23分別は定着し、満足度も高い 里帰り商品開発 溶融炉導入で最終処分量激減 |

市民の会、毎年進展状況をチェック 市民の会、「市内グリーン購入ガイド」作成・販売 |

| 課 題 | 家庭ごみ資源化率目標40%には遠い25% スラグ資源化を加味すると32% 生ごみ対策は個別の堆肥化支援程度 |

15年度、市民の会が家庭ごみ実態調査を実施、可燃ごみに18%の資源混入。市民の行動計画検討・発表。 | |

| B段階 | 16年~ | 16年度から生ごみ対策の本格的検討 努力した者が報われる「仕組み」として、ごみ袋値段を検討中 |

市民の会、ごみ袋の値上げについてアンケート調査予定。 |

| 参考5 行政のリサイクル貧乏は本当か 多治見市で家庭ごみ有料化や23分別の導入でごみを減らしたことにより、新しい焼却場の規模を当初計画より30トン/日ほど小さくできた。建設費は20億円程度縮減した計算となる。23分別によって確かに年間7,000万円程度の支出増となったが、「貧乏」という表現で片付けられないのではないか。……ただし、補助金や交付税算定の比率を考えれば、市は5億円程度の効果…… |

4. 最後に

(1) ごみ減量・リサイクルの「優先順位」は本当か

「排出抑制」「リユース」「リサイクル」という優先順位は大切であるが、「リサイクル」に取り組むことによって「排出抑制」の大切さに気づくことも事実。多治見市では23分別が導入された後で「グリーン購入ガイド」作成、生ごみ対策へ。名古屋市では、徹底分別と同時に分別資源量以上のごみ減量に。大切なのは、「仕組み」と「意識」が相乗効果を生むようにしていくこと。

(2) 「試行錯誤」は行政の怠慢か

ごみ減量に王道なし……順調なごみ減量はない。危機的状況が「意識」化され、新しい「仕組み」へ。リバウンド……そしてまた「意識」が生まれる。ごみ量は「ギザギザ」なグラフに。行政も市民活動も試行錯誤の連続、外から批判するのではなくお互いに中に入って汗を流したい。

|

付記 ごみ有料化、自治体財政、不法投棄、拡大生産者責任について ごみ有料化論議が活発化している。ごみ減量の決め手として環境省も検討を始めたようだ。多治見市では、平成9年に一袋18円の指定袋による有料化に踏み切り、家庭ごみで約14%の減量に成功した。不法投棄の増加については、当時は統計の取り方が一律でなくはっきりしないが、担当者の感覚では目立った増加はなかった。むしろ、家電リサイクル法の実施以後に増加した家電4品目の不法投棄が深刻である。 |