【要請レポート】

|

太陽光発電と地域通貨 滋賀県本部/野洲町役場・政策企画班員 遠藤 由隆 |

1. 取り組みの経緯

野洲町は1995年、町制40周年という節目を迎え、これからのまちづくりの考え方を示すべく“住民自らつくる町”「ほほえみ やすちょう」を提唱し、その実行を住民に約束した。基本コンセプトは「生命」、目指す社会像は「人権と環境を土台に生きる意味が実感できる社会」――簡単に言うと、人権と環境を普遍的な価値として位置づけ、町の活力の源である住民の活動を検討しながら、「個人でできることは個人で」「個人でできないときは団体で」「団体でできないときは行政と協働で」という自立的な地域社会の形成を目指した考え方である。理念なんかどうでもいいや、という声も聞こえてきそうだが、経験上、〔理念ある行政〕の展開は、非常に重要であると確信している。さておき、このなかの「環境」とは、地域の資源循環を軸とした「小規模分散型エネルギー社会」を想定していた。

そして1998年頃から、それまで息の長い環境活動をされてきた団体に加え、森林分野やエコライフ分野などにおいて、地域に住民による多彩な環境活動が出揃ってきた。一方その頃行政側も、給食から出る廃食油の燃料化、太陽光発電設備の設置支援、ISO14001の取得に向けた動きといった環境自治体へと向かう方向が遅ればせながら見えてきた時期でもあった。そしてこのころから、各種環境団体と行政の課題解決に向けた政策形成が始まった。

こうした経過のなかで、さらなる議論を深めようと、1999年度、野洲町は「地域新エネルギービジョン」に着手した。策定体制は、上記の各種団体による実際の活動状況に照らして、太陽、森林、風力・水力、廃食油、省エネ、企業、普及促進の計七つの部会と、その代表及び学識者からなる策定委員会で構成。果たしてその結果、住民自ら地域のエネルギー政策の方向性を指し示す新エネビジョンが策定された。

ビジョンのなかで特に重視したのが、自然エネルギー普及のための仕組みづくりだが、それを担当した普及促進部会において中心的役割を果たした団体は、環境政策研究会であった。仕組みづくりを考える際、問題となったのは、「環境と経済がリンクしていない」「環境活動は善意行動として扱われる」「補助がないと動かない」という現状である。よって、「地域経済の活性化につなげる」「善意者に頼らない」「補助に頼らない」という『環境と経済の両立』を機軸とした仕組みが検討された。「環境解決のカギは足元にある。まずは、地域が動かないと誰も動かない」をモットーに知恵を絞り、実験モデル構築まで法律的な研究も含め2年の期間を要したものの、自立的な仕組みを構築することができた。

仕組みを動かす要となるのは、住民・企業・行政の対等な参加をサポートするための第三者機関の存在であったが、環境政策研究会がその継続性などの面を踏まえ、そのまま「エコロカル ヤス ドット コム」としてNPO法人を立ち上げるに至った。

2. 実験モデルの概要

この試みは実験モデルとしての位置付けで行われた。仕組みを簡単に説明する。

(1) 仕組み

① NPO法人が住民などに一口10,000円の寄付を募る。

② NPO法人は寄付のお礼に一口あたり11,000円分の地域通貨「smile」(=110smile)を発行する。

③ NPO法人はこの寄付金が一定の額になれば、公共施設の屋根等に太陽光発電設備を設置し、それを行政に寄付する。

④ 地域通貨「smile」は、地域通貨加盟店や一定の公共施設で利用でき、一回の使用または発効後半年の期限で消滅する。通貨による割引率は各加盟店が決定する。(例えば「1,000円の買物につき、100円分は地域通貨が使える」等)

|

|

図 実験モデルの仕組み

|

|

|

図 実験モデル「smile」

|

(2) 基本事項

① 1smile=100円相当。

② 換金不可。

③ 釣銭なし。

④ 台帳から切り離し無効(利用された店舗が切り離す)。

⑤ 有効期限:発効日から6ヶ月間。

この仕組みを参加者それぞれの視点から見ると、

① 住民等寄付者から見ると……「10,000円の寄付が、11,000円の地域通貨と交換できるので、環境への投資が即時一割増しで返ってくる」

② 地域通貨の協力店から見ると……「多少の割引等が必要だが、顧客の増が期待できる」

③ 行政から見ると……「一定の寄付金が集れば、太陽光発電設備をNPO法人から行政に寄付されるので、財政的負担は伴わない」

となる。

このように、環境インフラの設置に対し地域通貨を介在させたことで、行政も含め参加者全員が損をしないという自立的な仕組みとなった。さらに、事務局を担うNPO法人の立場から見ると、円と地域通貨を交換するだけで、事務がほとんど発生しないというメリットもある。

さらに多面的な観点から、野洲町における地域通貨の効用を整理すると、

① 太陽光発電設備の投資回収年数に通常30~40年かかるところを、円と地域通貨を交換した時点でそれを終了させるメリットがある。

② 地域でつくった自然エネルギーは電線を通して他へ流れるが、その分を経済という形に代えて地域に固定化し、地域の経済を活性化させる。

③ 日常の消費行動を環境と連動させる。

④ 参加者である住民・企業・行政をつなぐ装置的な役割を担っている。

ということが言える。

|

|

図 実験モデルで設置された太陽光発電システム

|

この実験モデルの運用において、寄付金が150万円集まり、地域通貨利用先としては温水プール、トレーニング室などの公共施設と民間15店が加盟した。これをもって2002年4月に、駅近くにある野洲町立文化ホールの自転車置き場の屋根に2.1kwの太陽光発電設備を設置した。

3. 本格稼動に向けて~仕組みのリニューアル~

3ヶ月の実験期間を通じて、次のような課題が明らかになった。

① 発行単位金額が大きすぎる。仮に加盟店全店の商品1割引分に地域通貨が利用できるとすれば、一口11,000smileの地域通貨を使い切るのに、6か月で約10万円を消費することになる。特に、今回は地域通貨取扱店も少ないということもあってなかなか使い切ることができない。また、1万円の寄付は高額で、リピートしにくい。

② 利益率の低い小売商店は、1%の割引も厳しい。例えば、1%の割引率を地域通貨に適用すると、その最低単位が100円だから、1万円相当の買い物をしてもらわなければならない。実態として、地域通貨が使いづらい。

③ 100円、200円の買物をする顧客が多い店では、100円単位の割引はほとんどの客に対して不可能。

④ 設計業、水道工事業、造園業等、日常的とは言い難い店の参加が多く、日常の消費行動の中に地域通貨が組み込まれた結果となっていない。

⑤ 地域住民の消費先が量販店やコンビニなので、地元の商店や農産物などになじみが薄い。よって、地域通貨加盟店の人柄や商品情報などを提供し、親近感をもたせることが必要。また、加盟店加入の範囲を住民が提供する市民サービスなど住民活動にも広げると、町全体の活力アップを図れる。

⑥ 加盟店個々で地域通貨の受取量は違うが、それに関係なく通貨を受け取った時点で通貨の効力を失う。加盟店のやる気や競争意識を高めるために、その取扱量に応じて何かの特典があるほうがいい。

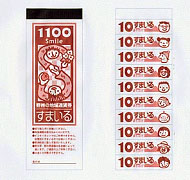

これらの課題をもとに、実験モデルの仕組みを現参加者や専門家、地域住民とともに、学問的側面や日常的側面から徹底検証し、新しい地域通貨の仕組みを構築した。また、仕組みのリニューアルと共に地域通貨のデザインを一新し、名称も誰もに親しみやすく読みやすいようひらがな表記の「すまいる」に変更した。

仕組みの変更点は次の下線部の通り。

(1) 仕組み

① NPO法人が住民などに1口1,000円の寄付を募る

② NPO法人は寄付のお礼に1口あたり1,100円分の地域通貨「すまいる」(=110すまいる)を発行する。

③ 地域通貨「すまいる」は、地域通貨加盟店や一定の公共施設で利用でき、一回の使用または発効後半年の期限で消滅する。通貨による割引率は各加盟店が決定する。(例えば「1,000円の買物につき、100円分は地域通貨が使える」等)

④ 加盟店で使われた「すまいる」を年度末にNPO法人に持っていくと、「すまいる」分の協力感謝金が支払われる。(ただし、限度額あり)

⑤ NPO法人はこの寄付金が一定の額になれば、公共施設の屋根等に太陽光発電設備を設置し、それを行政に寄付する。

|

|

図 新システム

|

|

|

図 新しい「すまいる」

|

① 1すまいる=1円相当(※利用は10すまいるが最小単位)。

② 換金不可。

③ 釣銭なし。

④ 台帳から切り離し無効(利用された店舗が切り離す)。

⑤ 有効期限:発効日から6ヶ月間。

4. 現状と今後

本格稼動に向け、2003年12月から2004年1月末まで、現参加者や地域住民による口コミを基本に加盟店の募集を行ったところ、商店・企業だけでなく、農業者やNPO、住民活動団体、個人事業者など多様な分野の多様な団体から約100件の参加を得ることができた。今まであまり知られていなかったような人材の発掘や地域資源の掘り起こしにつながったり、加盟店同士の連携で、障害者雇用や新しい販売ルートが開かれるなどの効果が見られる。

また、取り組み開始が2004年5月とまだ始まって間もないが、加盟店からは「一つ一つの店では宣伝できないが、地域通貨で個々が結びつくことにより、安い負担で広告が出せた」「地域に存在を知ってもらえた」という評価を受けている。今後、加盟店を増やすことはさることながら、地域通貨を利用する住民側から「買物が分散的になるのでなんとかならないか」という声などもあり、地域通貨をより使いやすくする工夫をしていかなければならない。

さて、この仕組みは、環境社会を構築するためのひとつの提案で、協働モデルの第一弾である。“社会”という言葉がつくからには、社会を構成する住民・企業・行政が参加するものでなければならない。よって“協働モデル”として、それぞれの役割分担、そしてそれらが連携するひとつの仕組みがつくられたわけである。そして、もうひとつ“社会”の大きな要素を占める経済的側面が、この仕組みの軸になっている。運営の実情を見ながら、その交換の方法や、他の環境課題への応用を検討しつつ、新たな地域のグリーン経済を創出していきたいと考えている。さらには、福祉など他部門のあるべき“社会”が地域通貨によってつながれ、「すまいる」が地域で安心して楽しく生きられるひとつのツールになれば、という想いを巡らしている。そして、その実証をもって“円”がその役割を果たす日本になればと思う。