【自主レポート】

|

市民協働のまちづくり 福井県本部/自治労福井市職員労働組合・市民生活部市民協働推進課 桑原 浩明 |

1. 取巻く情勢

近年、少子・高齢化、環境問題、教育問題、防災・防犯、魅力ある都市づくりなど、地域社会の課題はますます複雑・多岐にわたり、個別化・多様化してきています。これらの課題に、法令などに基づく公平で画一的な行政サービスだけでは十分対応できないケースが多くなっています。

こうした中、地域社会の課題に直面し、行政の対応を待つのではなく、市民が備えている潜在能力や資源を発揮して、自主的に、課題解決に向けた多様で柔軟な取り組みが必要であり、NPOなどの活動が注目をされています。

こうした非営利で公益的活動を行う市民活動団体と行政とが対等なパートナーシップのもとに協働することにより、行政ではできなかったきめ細かで柔軟な対応、新しいサービス、課題解決に向けた有効な取り組みが可能になります。

こうして、従来のように行政が公共サービスを一元的に担うのではなく、多様な主体の協働で担われる「新しい公共」が「多様な価値観を認め合う豊かな地域社会の創造に寄与すること」(福井市市民協働条例第1条)につながります。【資料1】

2. 条例の制定

福井市第5次総合計画(2002年~2011年)では、「市民と行政が連携・協働し、責任を共にする市民参画のまちづくり」を基本理念にしています。

これをふまえて、2004年3月、福井市市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関する条例(略称「福井市市民協働条例」)が制定され、4月1日から施行されました。この条例は、NPOや地域の団体などの自主的・自立的で多様な市民活動を促進し、市民協働によるまちづくりを推進するための基本的なルール(拠り所)となるものです。

また、条例の作成を市民との協働の第一歩とするために、「協働のまちづくり研究会H14.9~」、「協働のルール策定委員会 H15.6~」などで市民と職員が共に検討を重ね、素案を策定しました。

(1) 条例制定までの流れ

| 2004.9 福井市協働のまちづくり研究会を設置(市民10人、職員16人で構成) 2005.4 研究会報告「市民・NPOと行政のルールづくりに向けて」を市長に提出 5 協働のまちづくり市民フォーラムを開催(約170人) 6 福井市協働のルール策定委員会を設置(市民12人、職員4人) 10 策定委員会が「(仮称)福井市市民協働推進条例素案の骨子」を市長に提言 12 市の「条例素案の概要」にパブリック・コメントを募集(65人114件) 2004.2 パブリック・コメントの結果を公表 3 条例案が3月議会で可決・条例公布 4 条例施行 |

(2) 研究会報告「市民・NPOと行政のルールづくりに向けて」の特徴

① 協働の概念を市民協働の推進と非営利公益市民活動促進の2本立てとしたこと。

② 協働のパートナーである市民活動団体の範囲を地縁団体や行政関連団体を含む"すべての市民"としたこと。

③ 協働を進める上で、行政、市民、市民活動団体、事業者の役割を明確にしたこと。

この研究会の議論については、そのつどホームページで公開し、オープン性と透明性を持たせたことも、その特徴であったと言えます。

さらに報告書では、「協働の推進には、市民の代表である議会の審議と議決を経て条例化することが不可欠」と提言されており、このことにより条例化に向けた動きが始まることとなりました。

(3) (仮称)福井市市民協働推進条例素案の骨子の付言

① 条例化とあわせて、具体的に市民協働の推進を図る

② 市民主体で運営する市民活動拠点を早急に設置する

③ 市民活動促進のための基金を設置する

④ 協働推進のため、庁内組織体制を整備し、第三者機関を設置する

この素案(条例案)は、先の研究会報告を基本としながら、上記付言も取り入れる構成となっています。

具体的には、第1章(総則)、第2章(市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進のための施策)、第3章(非営利公益市民活動促進基金)、第4章(福井市市民協働推進委員会)、第5章(雑則)の構成となっています。この素案は、2004年3月議会で可決され、福井市は条例に基づいた具体的な施策を進めることとなりました。

3. 市民協働の推進に向けた事業

市民協働条例を推進するため、市民及び職員の理解を深め、協働の機運を醸成するとともに、より良い協働を進める力量を高め、積極的に協働機会の拡大を図っていく必要があります。

そのため、市民と行政の双方が、共にセミナーを通して協働に向けた実践力を養うとともに、2005年度に実施した「協働に向けたミーティングテーブル」を発展させ、市民サイドからも協働にアプローチできる機会を拡大していくため、次の3事業を行います。

(1) 市民協働推進職員研修会

庁内組織の横断的連携を図りつつ全庁的に市民協働を推進することを目的としています。また、市民協働推進員として、庁内共通理解を深めるため、この研修を行いました。

対象は各課の主任(要綱で市民協働推進員としている)。対象約130人。

① 2006年7月14日(金)14:00~16:00 参加者約100人

② 講師 阿部 圭宏 さん

特定非営利活動法人 市民がささえる市民活動ネットワーク滋賀 代表

(通称 NPO市民熱人)

③ 演題 「行政とNPOの協働」

・NPOの現状と課題

・NPOと行政の協働とは

・支援と協働(支援と協働の手法、協働を進めるための留意点)

・協働の仕組みづくり(協働としての委託、協働としての指定管理者制度)

・協働の先進事例

(2) 市民協働パワーアップセミナー

市民活動団体と行政が、ともに協働について理解を深めるとともに、協働の実践的手法を学ぶセミナーです。

NPO法人に委託し、県外NPO等から講師を招聘して実施します。

① 2006年8月20日(日)13:00~17:00 参加者60人程度

② 講師 福島 達也 さん

特定非営利活動法人 国際ボランティア事業団 理事長

NPO法人設立運営センター 代表

③ 演題 「協働推進のための実践力向上セミナー」

・協働のための市民・団体・行政・事業者の役割と課題

・全国最新協働事例の紹介

・協働事業を行うための自己点検

・ワークショップによる解決策の検討

(3) 協働に向けたミーティングテーブル

現在市が行っている事業のうち、協働によって事業の効果を高めたいものについて、市民活動団体から企画案を募集し、その案について担当課と企画提案者が対等な立場で意見交換をし、翌年度以降の協働事業化を図るというものです。

今年度は、市からの事業提案だけでなく、市民提案による新たな協働事業を創造していく予定です。

① 2006年10月上旬 10事業程度を予定

② 2005年度は、7事業の募集に対して11の企画案が市民活動団体から提案され、ミーティングテーブルを開催した結果、4事業について翌年度協働事業とすることになりました。

(4) その他 協働事業調査

2004年度より、市の協働事業について全庁的に調査をしています。この調査は、年度単位での市民協働の推進状況について把握し、より一層の推進に向けた方策を検討するため、また、日頃から職員の市民協働に対する意識を高めるため行っています。

① 協働事業の取り組み状況

(予定) |

|||||

| 実施所属数 | 13

|

29

|

35

|

33

|

36

|

| 協働事業数 | 17

|

41

|

75

|

76

|

79

|

| NPO法人委託数 | 4 |

8 |

8 |

6 |

8 |

| NPO法人数 | 21

|

38

|

54

|

72

|

※75

|

| 2002年度、2003年度は別調査 | ※2006.6.26現在 |

② 2005年度の協働事業数(実績)

協働形態 協働相手先 |

事業 |

員会等 |

協力 |

助成 |

提供 |

|||

| NPO法人 | 6 |

2 |

1 |

4 |

2 |

15 |

||

| 市民活動・ボラ ンティア団体 |

1 |

2 |

2 |

1 |

(1) |

6 |

||

| 行政関連団体 | 5 |

7 |

1 |

14 |

(1) |

27 |

||

| 地域団体 | 1 |

1 |

14 |

(1) |

16 |

|||

| 実行委員会等 | 1 |

1 |

8 |

1 |

1 |

(1) |

12 |

|

14 |

12 |

9 |

5 |

34 |

2 |

(4) |

76 |

※情報提供の数は複数回答のため、合計に含まない |

4. 市民活動を促進するための事業

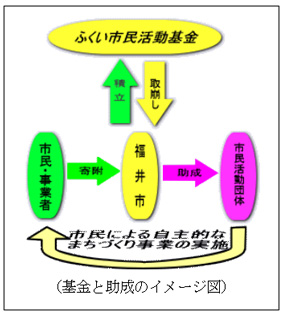

(1) 非営利公益市民活動促進助成事業(「ふくい市民活動基金」助成事業)| 市民活動を促進するための環境整備の施策として2004年度から実施しています。条例により設置された基金に市費と市民からの寄附金を積み立て、非営利公益市民活動団体が行う公益的な事業に対して助成を行っています。毎年度4月に対象事業を募集し、公開プレゼンテーション、市民協働推進委員会の審査を経て助成先及び助成額を決定しています。(2006年度は8団体が申請し6団体に交付。総額109万円) |  |

| ※ ふくい市民活動基金の現状 (2006年5月末現在) | (単位:円) |

7,000,000 |

2,057,000 |

5,560,649 |

||

610,020 |

||||

7,629 |

||||

利 子 |

837,147 5,435 |

1,864,000 |

4,539,231 |

|

(見込) 553,000 |

1,090,000 |

(見込) 4,002,231 |

(2) 「(仮称)ふくい市民活動センター」整備事業

市民協働推進条例第8条で規定している、市民活動を総合的に促進するための施設整備に関する施策です。2005年度は市民と行政との協働で「(仮称)ふくい市民活動センター」研究会を立ち上げ、センターについて調査研究した結果を市長に報告しました。現時点では2008年開設をめざし、JR福井駅高架下第7ブロックに建設を予定しています。【資料2】

(3) 「ふくい市民活動情報誌」発刊事業

市民活動団体の活動内容をわかりやすく冊子にし、広く市民にPRすることで、一般市民の市民活動への参加を促すとともに、市民活動団体同士、市民活動団体と行政・事業者との相互理解、交流・連携を深めることを目的として発刊します。

4色刷り100ページ。部数は700部。市各所属、市内公共施設、市民活動団体に配布する予定です。(7月以降、NPO法人に委託して実施予定)

|

|

福井市市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進に関する条例 (平成16年福井市条例第2号) 新たな世紀に入り、市民自治の精神のもと、市民と行政が連携・協働し、共に責任を担う市民参画によるまちづくりが求められており、地域で活動する団体や社会的テーマを掲げて活動する団体などが行う非営利な公益活動への期待が高まってきています。 第1章 総則 (目的) 第2章 市民協働の推進及び非営利公益市民活動の促進のための施策 (市の施策) 第3章 福井市非営利公益市民活動促進基金 (福井市非営利公益市民活動促進基金の設置) 第4章 福井市市民協働推進委員会 (福井市市民協働推進委員会の設置) 第5章 雑則 (委任) 附 則 (施行時期) |

|

|

1 市民活動センター整備の社会的背景と必要性 2 センターで行う主な業務 3 センターの整備・運営 4 これまでの経緯 5 今後のスケジュール |