【自主レポート】

|

連帯を深める"ふれあいバザー" 沖縄県本部/宜野湾市職員労働組合 |

宜野湾市職員労働組合においては、地域に根ざした組合活動をめざすために、毎年8月に行われる「宜野湾はごろも祭り」で現業評議会が中心になり「ふれあいバザー」という取り組みを行っています。

宜野湾市職員労働組合においては、地域に根ざした組合活動をめざすために、毎年8月に行われる「宜野湾はごろも祭り」で現業評議会が中心になり「ふれあいバザー」という取り組みを行っています。

「ふれあいバザー」には市社会福祉協議会傘下の福祉関係団体が参加しており、市職労が地域福祉活動を行う意義についても各団体も理解し「宜野湾はごろも祭り」への出店参加も歓迎され、今では現業評議会が中心に行う市職労のブースがバザーの中核となって祭りの盛り上がりにも影響を与えています。

また、祭り前になると各職場で前売りチケットの販売も行い、福祉のアピールと資金造成を図り、組合員の福祉への理解を深め、一人一人が「ふれあいバザー」に参加し市内福祉団体との交流と連帯を深める大きな目的を運動の目標においています。

1. 市社会福祉協議会との連帯

宜野湾市職労では、地域公共サービス労働者である土地開発公社、公共施設管理公社、シルバー人材センター、社会福祉協議会のプロパー職員についても単組の組合員として共に自治労運動を推進しています。この中で社会福祉協議会は地域福祉サービスの中核として、あらゆる事業を展開しており、その中で宜野湾市職労も1989年から開催されている「宜野湾市民福祉まつり」へ積極的にかかわり、第1回記念として開催された福祉まつり後夜祭「チャリティー芸能の夕べ」のプロデュースを担うとともに、福祉まつり会場の食堂ブースでは現業組合員が、同時開催の「ぎのわん車いすマラソン大会」では多くの市職労組合員がスタッフとして取り組みを行ってきました。

宜野湾市職労では、地域公共サービス労働者である土地開発公社、公共施設管理公社、シルバー人材センター、社会福祉協議会のプロパー職員についても単組の組合員として共に自治労運動を推進しています。この中で社会福祉協議会は地域福祉サービスの中核として、あらゆる事業を展開しており、その中で宜野湾市職労も1989年から開催されている「宜野湾市民福祉まつり」へ積極的にかかわり、第1回記念として開催された福祉まつり後夜祭「チャリティー芸能の夕べ」のプロデュースを担うとともに、福祉まつり会場の食堂ブースでは現業組合員が、同時開催の「ぎのわん車いすマラソン大会」では多くの市職労組合員がスタッフとして取り組みを行ってきました。

2. 市職員労働組合の参加

1979年に福祉バス(マイクロバス)購入のため、社協が「はごろも祭り」において福祉バザーを行い、その後関係福祉団体もバザーを行うようになり「ふれあいバザー」がスタートしました。

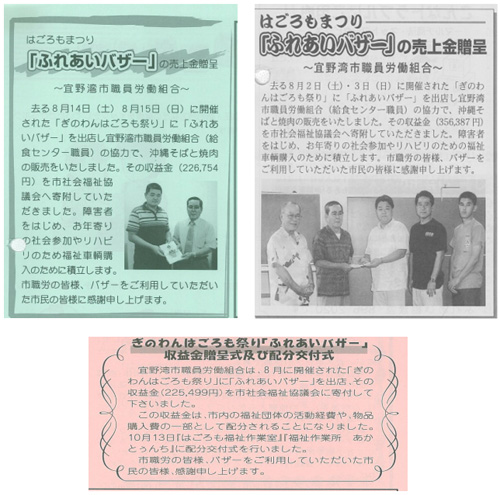

市職労は、1987年の「ふれあいバザー」から食堂部門を受け持ち、各福祉団体の育成を目的にその収益が寄付されるようになりました。

1998年からは、福祉車両購入資金造成のため、収益の全額が社協へ寄付されています。

2005年からは収益を社協から市内の福祉関係団体の活動経費や、物品購入費の一部として、寄付されています。

| 宜野湾はごろも祭りふれあいバザー収益(円)

|

開催年度 |

寄付金額 |

開催年度 |

寄付金額 |

1991 |

313,012 |

1999 |

357,111 |

1992 |

275,830 |

2000 |

121,178 |

1993 |

268,003 |

2001 |

312,933 |

1994 |

173,670 |

2002 |

335,331 |

1995 |

220,914 |

2003 |

356,387 |

1996 |

121,240 |

2004 |

226,754 |

1997 |

231,885 |

2005 |

225,499 |

1998 |

308,147 |

累計金額 |

3,847,894 |

|

3. 自治研活動の環境づくり

5日間を通して行われる「ふれあいバザー」の取り組みでは、職専免で組合員が積極的に参加できる環境が作られています。しかしこれまでの経過では、職専免が認められていたにも関わらず、教育委員会側からこの取り組みに対する職専免を許可しないという動きもありました。これに対し組合としては、地域社会における公務員の役割、ボランティア休暇も含め職専免のあり方について交渉を行い今日まで職専免で活動を継続しています。また、まつり本番の2日間は完全なボランティアで活動をしています。

5日間を通して行われる「ふれあいバザー」の取り組みでは、職専免で組合員が積極的に参加できる環境が作られています。しかしこれまでの経過では、職専免が認められていたにも関わらず、教育委員会側からこの取り組みに対する職専免を許可しないという動きもありました。これに対し組合としては、地域社会における公務員の役割、ボランティア休暇も含め職専免のあり方について交渉を行い今日まで職専免で活動を継続しています。また、まつり本番の2日間は完全なボランティアで活動をしています。

4. 労働組合の社会的認知に向けて

ふれあいバザーは多くの現業職員が参加して出店準備が始まり、まつり本番の2日間で「沖縄そば・焼肉」などを女性部も含め現業組合員を最大動員し、朝8時から夜11時までの間を2交代制で取り組み販売し売上増に組合員が一致団結して地域福祉活動への協力を訴えてます。

また食堂コーナーを開設する準備資金については、すべて市職労から支出されており、毎年20~30万円の純利益全額が社協へ寄付されています。

宜野湾市職労では、このような活動が地域福祉への住民参加を推進させ、福祉行政の場で働く労働者と地域住民が一体となった「まちづくり」が実現できると確信しています。

今後も、この「ふれあいバザー」の取り組みを継続させるとともに、労働組合の社会的認知に向けて、地域に根ざした幅広い組合運動を展開していきます。

| 社協だより |

|