【自主レポート】

|

医療制度改革における課題と問題点について 三重県本部/「医療制度改革における課題と問題点について」ワーキンググループ |

1. はじめに

2002年の通常国会において健康保険法等が「改正」され、2002年10月から高齢者の1割定率負担(一定以上所得者は2割)の導入、2003年4月からは被用者保険の3割負担、総報酬制の導入など、抜本的な医療制度改革は先送りされたまま、国民に対しては大幅な負担増が実施されてきた。政府は、2003年3月に「医療保険制度改革に関する基本方針の策定」を策定した。その「基本方針」の具体化に向け、社会保障審議会に設置された医療保険部会と医療部会で検討されてきた。

2005年10月19日に、厚生労働省の「医療制度構造改革試案」が公表され、さらに、この「試案」を基本に12月1日、政府・与党が「医療制度改革大綱」を決定した。

そして、先頃閉会した第164回通常国会では、健康保険法、国民健康保険法をはじめ、老人保健法、医療法、医師法等の医療制度改革関連法案が一括法案として提出され、それらの法案が成立し、いよいよ本年から2011年に掛けて具体的に改革が順次行われていくことになった。

しかし、歯止めのきかない高齢化社会の進展や、引き続く高齢者への負担の増等、改革の中身にも多くの問題点を残していると言わざるを得ない。

私たちワーキンググループは、医療制度改革全体に係る問題点と、三重県における現状と問題点の検証を行った。

2. 自治研「医療制度改革における課題と問題点について」ワーキンググループ体制

座 長 高 山 大 自治労三重県本部自治研推進委員・三重県職労

事務局長 松 田 充 代 自治労三重県本部自治研推進委員・国保連合労組

委 員 平 賀 一 弘 自治労三重県本部自治研推進事務局次長・自治労三重県本部中執

澤 田 昇 三 自治労三重県本部自治研推進委員・自治労三重県本部中執

稲 垣 丈 邦 自治労三重県本部自治研推進委員・自治労三重県本部中執

太 田 美由紀 国保連合労組

坂 口 裕 司 三共済職

小田原 広 治 紀宝町職労

城 越 哲 哉 多気町職

舘 智 哉 川越町職

渡 辺 知 子 亀山市職

杣 谷 尚 彦 自治労三重県本部書記長

3. 自治研「医療制度改革における課題と問題点について」ワーキンググループ開催状況

ワーキンググループ研究会

第1回

と き 2006年 4月11日

ところ (財)三重地方自治労働文化センター

第2回

と き 2006年 4月26日

ところ (財)三重地方自治労働文化センター

第3回

と き 2006年 5月16日

ところ (財)三重地方自治労働文化センター

第4回

と き 2006年 6月2日

ところ (財)三重地方自治労働文化センター

第5回

と き 2006年 6月23日

ところ (財)三重地方自治労働文化センター

第6回

と き 2006年 7月13日

ところ (財)三重地方自治労働文化センター

視察研修

と き 2006年 5月29日

ところ 奈良県橿原市・社会福祉総合センター

4. 増え続ける医療費をどう抑制するのか

(1) 医療費の増加

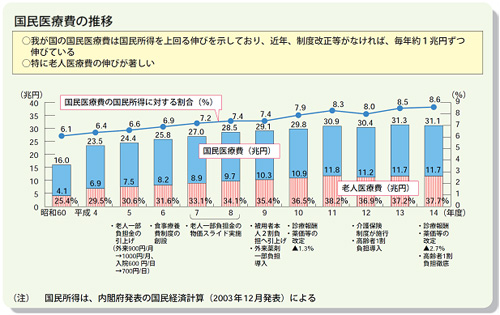

国民医療費は数回に渡る制度改正の結果、ここ数年、医療費総額としては何とか横ばいに抑えられてはいるものの、国民所得に対する割合は増加傾向にあり、特に老人医療費の伸びが著しい。2004年度は概算で31兆4,000億円。このまま推移した場合には、国民医療費の対国民所得比は現在の8.8%から2025年には13.2%(69兆円)、一部負担を除いた給付費ベースでも7.0%から11.0%(56兆円)へ上昇する見込みであると予測されている。

|

(平成17年度版厚生労働白書より) |

(2) 医療制度改革のねらい

① 生活習慣病対策

今回の改正では「生活習慣病対策」においてメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群=糖尿病、高血圧の主な原因)の対策に重点がおかれている。

厚生労働省は、2004年国民健康・栄養調査結果を発表し、40歳から74歳のメタボリックシンドロームの有病者数は約940万人、予備軍は約1,020万人、合わせて約1,960万人であると発表した。

全体の医療費の約3分の1が生活習慣病であると言われており、生活習慣病は従来からのがん撲滅運動にプラスされており、今回の改正の目玉となっている。

厚生労働省は、今回の改正でこのメタボリックシンドロームという概念を入れた健診・保健指導を医療保険者に義務付け、その主体を市町村から医療保険者に変更した。

従来は、政府管掌健康保険での「生活習慣病健診」、市町村の実施する「一般健診」等バラバラで、統一性も無く行っていたのが、これである程度の抑制効果が期待できる。しかし、単に医療機関の増収策にならないように保険者が監視をしないと、二次健診率の病院格差が発生する恐れが考えられる。

② 入院の平均在院日数の短縮

日本の入院の平均在院日数は平均36日と以前から諸外国に比較して長く、今までの医療制度改革でも重点的な課題であった。

入院の平均在院日数の減少には、医療機能の分化・連携を行い急性期から回復期、療養、介護等に関係する各機関による具体的な連携体制を形成するとしている。

また、在宅医療への推進、療養病棟の支援としては療養病床を老人保健施設や居住系サービス施設(有料老人ホーム、ケアハウス等)への転換を支援するとしている。

しかし、ただ単に医療から介護に転換するだけでなく、生活習慣病を予防し、健康寿命を延長することが必要と言える。

③ 高齢者への負担の増

今後、少子高齢化の進行や団塊世代の現役引退などで国民医療費が増加するのに対し、支える現役世代は減少していく。

今回の法案では、医療費を膨張させている原因となっている生活習慣病や長期入院を減らす「医療費適正化計画」に重点を置いており、これにより給付費は56兆円から49兆円に抑制されるという。

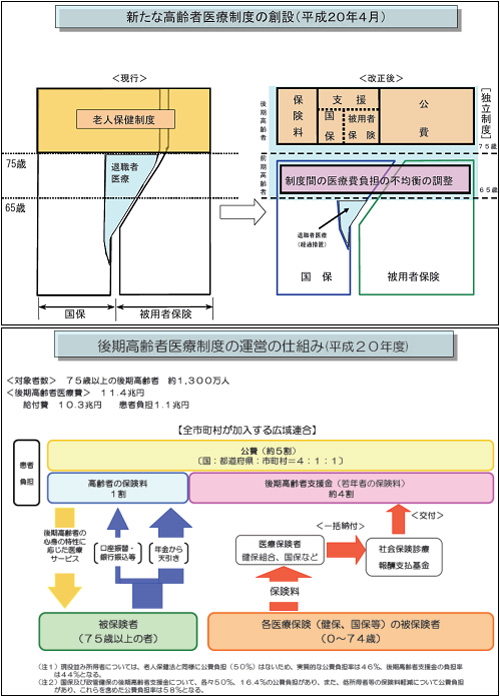

ただし、この「医療費適正化計画」は長期的なものであり、短期的には老人保健法を全面改正し、2008年度に後期高齢者だけの独立した医療制度を創設し保険料を徴収することや2006年10月から現役並みの所得の人については患者負担を3割とし、さらに食費・居住費の負担の見直しなどが実施される等、高齢者への負担はますます増加している。

そこで、後期高齢者だけの健康保険の運営については、都道府県単位で市町村が「広域連合」を設立し、保険料の徴収(ほとんど年金からの天引きによる)などの事務は市町村が行うものの、財政運営はその「広域連合」が担うとされている。しかし、都道府県は加入せず医療費適正化のための基本方針や適正化計画の策定、達成の検証・支援などを行う。

財政負担調整については、公的負担・保険料・各医療保険からの支援金などに加えて、財政安定化基金・特別高額療養費共同事業・保険基盤安定制度などの調整が示されている。

後期高齢者の新制度の保険料は、一人当たり年平均74,000円(月額6,200円)が年金天引き徴収されることとなっている。また、窓口負担や高額療養費の自己負担額、居住費・食事負担額も見直される。

高齢者の医療費の窓口負担

※ 低所得者については変更なし |

高額療養費(高額医療費)の自己負担限度額

|

70歳以上の長期入院患者の居住費・食費負担

|

(3) 課題と問題点

2005年度版の厚生労働白書によると、地域保健サービスの供給量や、「基本健康診査」「がん検診」の受診率、保健所などにおける人的配置等、あらゆる面で大きな地域格差が見られるとしている。

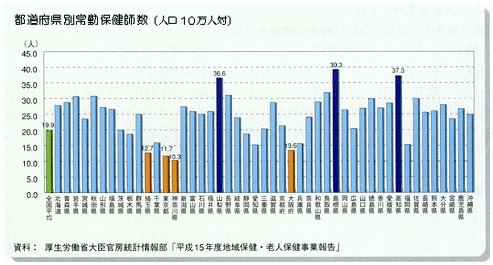

特に、常勤保健師の設置人数を都道府県別の人口10万人当たりで見た場合、最も高い島根県の39.3人に続いて、高知県37.3人、山梨県36.6人が高水準であるが、最も低い神奈川県の10.3人を始めとして、東京都11.7人、埼玉県12.7人、大阪府13.5人など人口の多い県において、低水準となっているなど、大きな地域間格差が見られる。しかし、同白書では、その原因として、「市区町村の取り組み姿勢の差異が反映されている」とし、国としての具体的な保険者の対応策が明確にされていないという問題点がある。

特に生活習慣病対策にむけては、市町村保健師をはじめとするマンパワーの充実は最も重点的に考えていかなければならない課題であろう。

また、地域保険(国保)と職域保健との連携・協力によって職域から地域への連続した健康づくりを可能にし、都道府県単位で保健事業等を共同実施するために設置された保険者協議会では、保健事業等の現状把握、医療費分析の実施、被保険者等の教育・啓発事業の実施、健診後の個別保健指導の実施状況の調査等が掲げられ、独自事業等で国保連合会がその事務局を担うとされている。保険者協議会では都道府県は連絡調整機関としての関わりであり、医療費適正化計画を策定するのは都道府県の責務とされている。

医療費適正化計画を策定するためには保険者協議会との連携は非常に重要であり、後期高齢者医療制度の運営や医療費適正化策の保険者間の連絡調整を行い、各医療保険者と広域連合の間での相互議論の場としても位置づけられている。そうしたことから広域連合に対する都道府県の位置づけと関わりを明確にし、都道府県は医療費適正化計画だけを策定するのではなく、広域連合の設立や保険者協議会に対して、積極的に関わっていく必要がある。

(4) 三重県における医療制度改革の目的・目標

後述する「後期高齢者医療制度、広域連合の県単位運営」においても、三重県が抱える医療費の諸問題を把握し、改善する方向で具体策を練らなければ、県単位での医療保険者となったところで、根本的な医療費格差の解決には結びつかない。

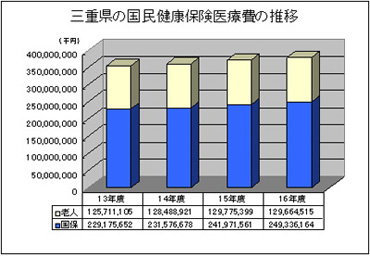

今回三重県内のすべての市町が医療保険者となっている国民健康保険の例をとって検証してみた。

例えば国民健康保険における三重県内での一人当たり医療費格差の現状、これについては必ずしも被保険者数の少ないいわゆる「小規模保険者」と呼ばれる小さな町の医療費が高いと言うわけではない。

また、国保税(料)についても同様のことが言える。

さらに、国保税(料)についてはその額とともに、収納率の状況もいわゆる都市部と町村部で大きく異なっており、今後県単位の保険者としての運営が計画されている以上この問題についても検討する必要がある。

三重県内の地域別疾病状況を確認すると一目瞭然であるが、南北に長い三重県は南と北の地域によって気候同様疾病分布も大きく異なっていることが特徴的である。

つまり、国保を例にとって簡単に目に付く事項を挙げてみても、これらをすべて県単位で考えたときどうなるのか、このように地域的特色が顕著にみられる三重県という単位で取り組むべき具体的事項、指標をどのように策定していけば住民に対する安全・安心の医療の確保ができるのか、以下ワーキンググループでの意見を集約した。

① 現在三重県が提案し取り組んでいる健康指標「ヘルシーピープルみえ21」をさらに現実的に取り組める具体的数値目標や、地域とともに行動にうつすなど明確な計画を三重県が策定すべきである。

② 上記三重県計画の中に、生活習慣病予防対策計画を取り入れる。つまり、増え続ける医療費を抑えるためには、小手先の削減策ではなく、根本的な改善、つまり健康な住民をつくる=病気にならない=医療機関にかからない=医療費が削減される。これを進めるため県を挙げての保健事業(健康づくり事業)を展開していく必要がある。

例えば、生活習慣病予防対策にしても、単に健診を受けさせ、その結果による保健指導を行うだけでなく、本人が生活習慣の改善など常に取り組んでいけるようなフォローアップ体制の整備を図ることが重要である。

もちろん保健事業については1年2年で結果が出るものではないが、これからの高齢化社会を支えていくためにも健康な住民を育てていくことが、急がば回れで必要なことであることが明確である。

③ ②に関連して、保健事業を進める上で、保健師や健康づくり推進員等、地域の健康をサポートする人材が当然のマンパワーとして必要になってくる。

今、これからの事業を進めるうえですぐにもこういった人材確保が必要とされるが、さらにその先を考え、県レベルで健康づくりに携わる人材育成を進めていくことが急務であると考える。

また、市町村国保をはじめ、各保険者に保健事業の責任が課され負担増を強いられるため、国の責任の下に、体制の整備と財政措置を講ずべきである。そうでなければ、保険者事業(健診・保健指導)の指導という県の役割も機能しないものになると思われる。

④ 現在全国的事業として、共済組合以外の医療保険者(政府管掌健康保険組合、健康保険組合、国民健康保険)が「保険者協議会」として地域における健康づくり事業を展開するため昨年度ほぼ全国的に組織が立ち上げられている。

また、同様の団体として、「地域・職域連携推進協議会」が同じ頃に全国的に組織化されている。

前者については厚生労働省保険局、後者について同省健康局が提案し、各県での活動を推進しているのだが、目的を同じくする団体でありながら別々の活動をしているところもあり、この辺りが縦割り行政の見本とも言えるべきところでもある。

これら2団体の活動は今後三重県単位での健康づくり事業を進める上で、大きな役割を担うこととなるであろうが、前述したとおり横の繋がりを強化するためにも、三重県が策定する健康づくり計画にこれら2団体の立場、活動内容を明確化するとともに保険者協議会への積極的な関わりが三重県には求められる。

5. 「後期高齢者医療広域連合」創設の課題と問題点

2008年4月から75歳以上の「後期高齢者」(全国1300万人)と呼ばれるすべての被保険者を県単位の「広域連合」で運営していく新たな後期高齢者医療制度が創設される。

これは従前の被用者保険・国民健康保険の区別なく、すべての75歳以上が対象となるもので、これまでの国保老人、被用者保険(社保)老人と区別していた老人保健制度から両者を一本化した新たな制度へ移行するものである。既存の老人保健制度の中で、常に問題視されてきた点を改良した新しい制度としてスタートする訳であるが、すべての問題がクリアされた訳ではない。

75歳以上の後期高齢者については、一人当たりの医療費は増え続けており、医療費総額では対象者の減もあり、横ばい程度であったが、年齢による新規加入者が発生する2007年10月1日からは、総医療費も確実に増加の一途をたどると推測される。各県または市町において地域ごとの傾向はあるものの、医療費の抑制に向け、医療制度改革により他方面から様々な方策が提案されている。

後期高齢者医療広域連合は県を一つの単位として保険者となるわけであるが、実質保険者として機能させるためには多くの問題がある。

この制度が発足するに当たって、現在考えられる課題と問題点を下記に述べる。

(1) 後期高齢者医療の保険者機能と財政責任について

まず保険者としての機能をどこまで持たせるのかが問題となるが、保険者としては、良質な医療サービスの提供、保険料の効率的な運用、保健事業の充実、所得や居住状況等における各医療保険の保険者との連携などの機能が重要であり、これらをはたして広域連合でどこまでできるかが問題となる。

また、財政責任については、医療費の支払いを行うべき財源は公費5割(国:都道府県:市町村4:1:1)、制度の対象となる高齢者からの保険料1割(年金からの天引き等)、後期高齢者支援金4割(74歳までの各医療保険の保険者)ですべての医療費の支払いを行わなければならない。保険料は、応益割+応能割でさらに軽減制度が提案されているが、年金からの特別徴収は、事務の効率化簡便化の点では優っているが、実務的には難しいと感じる。年金天引きの基準は設けられているものの、所得税や介護保険の制度改正もあり年金生活者は、追い詰められていくようだ。実際現場にて、老人の声を聞くと徴収しづらい。また、介護保険のように、年金支給の一回目は普通徴収しかできないなどの除外を設けることにより、未納の件数は増え、益々徴収は困難となるのではないか。

さらに、後期高齢者支援金については、今の拠出金制度と同様に各医療保険者を圧迫するのは、確実である。厚生労働省の試算によると、市町村国保で2008年度の国保料に占める後期高齢者支援金の負担割合が30%、2015年度で35.1%である。一方、健保組合は、2008年度の保険料に占める支援金の割合は21%、さらにそれ以外の前期高齢者納付金と退職拠出金を含むと約45%になる。政管健保も同じく19.3%、約40%となる。このようにして、2015年度には、保険料の2分の1が調整費用となり、後期高齢者支援金の母体である各医療保険者の健全な運営が危ぶまれるのではないか。国においては県単位の保険者として運営することにより、医療費の平準化が図られるというが、高齢者を県全体で支えるということについてあらゆる医療保険者が納得できるものなのかが課題となる。

(2) 広域連合への県の関わりについて

厚生労働省によると、県は準備委員会設立までは、積極的な支援と主導的役割を担うようにとの指示を受け、準備委員会設立に向けての関係団体の協議がなされているようである。広域連合は市町職員で構成されるので、運営の事務や詳細について、深く助言するのもいかがなものかとは思われるが、広域連合という組織の立ち上げや規約、条例関係等は、ノウハウを熟知した者の指導が必要となってくる。また、広域連合創設後も、公正な総括の立場で助言できる者として、県は関わりを持つべきだと考える。

特に、様々な市町職員が短期間出向し、事務をするにあたり円滑に引き継いで、遂行されるのか不安がある。広域連合設立準備委員会を設置するまでの間に主導的役割を果たすのはもちろんのこと、準備委員会設立後や広域連合設立後も県の積極的な人的支援や情報提供が必要不可欠である。

また、財政運営は広域連合に任せることとなっているが、医療費適正化計画等を作成するのは県であり、計画を立てるところと運営主体が別ということになるが、財政運営についても県の関与の仕方を明確に示す必要がある。

(3) 後期高齢者広域連合の設立により変化する市町業務について

① 保険料の徴収

広域連合の保険料は年金等の天引きとなっているが、100%納付ということは考えづらい、その際の徴収業務を市町が引き続き行うのか、また高齢者(特に低所得者)からの保険料徴収についての苦情、相談等が市町にあった場合の対応方法などをどうするのか。

② 保健事業

保健事業展開に関しても様々な問題が発生する可能性がある。これからの医療制度を根本から支えるという意味で、地域で健康住民を育てていくこと、つまり保健事業の推進が大きな役割を果たすことは明確であるが、後期高齢者広域連合が保険者としての立場で保健事業をすすめるためにはどうしたらよいか。当然のことながら後期高齢者が居住する地域での保健事業実施が重要であり必須であると考える。そのためにも広域連合所属の保健師、または市町との連携を図り市町保健師と共同して共通の目的意識を持って保健事業を展開していかねばならない。

③ 保険給付

さらに、給付面においては、高額療養費や療養費の振込先など個人情報についての情報提供の方法、各市町の住基情報や課税情報等の円滑な把握方法、高額医療費の制度については電話や通知書だけではなかなか理解されにくい質問への対応(所得区分や保険制度が異なることによる多数該当の非該当など)、福祉医療費助成との連携方法など様々な問題が生じると考えられる。

(参考)

福祉医療の事務に関しては都道府県によっては受給者証の提示だけで、自己負担額を払わずにすむ「現物給付」の方法をとっているところもあるが、この方法だと、受給者が必要以上に医療機関にかかるケースが多く、結果として医療費の適正化の妨げになると思われ、三重県では一旦自己負担額を払ってもらって後ほど「現金支給」という形で助成を行っている。現在、老人保健該当者で福祉医療受給者の助成金はレセプト情報から算出しているが、今後も引き続きこの方法で助成できるかどうかで事務に大きな影響を及ぼす可能性がある。

④ 資格状況

後期高齢者医療制度では様々な個人情報を扱うことになるが、事務を円滑に行うためには広域連合と市町がお互いに協力して情報を保護・管理・共有する必要が生じる。

保険料滞納者に対する資格証や特定疾病療養費受給者証・減額認定証の発行ならびに保険証紛失の際の再交付等、被保険者が急を要する状況にあるとき、それらすべての業務を広域連合のみで行うことは住民へのサービス低下を招き、住民との繋がりの大きい役所窓口業務担当者にとっても、非効率的と言わざるを得ない。

(4) 広域連合の業務について

そもそも広域連合の組織形態はどのようになるのか。市町等関係職員がその業務を担うことは当然の視野に入っているわけであるが、先の市町村合併を終えたところも多く、職員数が充分であるとは言いがたい市町も多くあり体制が整っていないということは否めない事実である。そういう中広域連合へ職員を派遣するということ自体が大きな課題であると考える。

今後、広域連合が行うべき業務内容の明確化と、具体的事務内容の検討、さらには業務内容によっては委託することも充分に考えられることであり、委託先の検討も同時に進めていかねばならない事項である。

また、後期高齢者医療制度は介護保険同様、これまでの医療保険制度のいわゆる保険点数とは違う設定であり、実際の高齢者に対する負担がどの程度になるのかも未だ見えていないのが現状である。

同様に広域で運営されている介護保険業務を見ても、電算システムのトラブルや、相談窓口の不足が特に感じられる。また、市民の顔が見えていないため、責任や正確さや迅速さに欠ける事のないよう考えていく必要がある。

これらを踏まえ、国、県は上記の連携が円滑に図れるような環境作りを早急に行うべきであろう。

6. まとめ

医療制度改革は、先頃関連法案が成立したばかりで、これから本格的にスタートする。現時点の議論でも、実行ある生活習慣病対策や、広域連合のスムーズな立ち上げなどの問題点や課題が考えられ、今後も多くの課題が予想される。

介護保険が施設福祉から在宅福祉へを目指したにもかかわらず、入所待ちは相変わらず多く、掛け金を増やさざるを得なくなるなど、当初の目指したものから遠ざかっている現状であるが、今回の医療制度改革がそうならないために、そして、真の住民のためになるよう自治労として引き続き取り組んでいくことが大切である。