【自主レポート】

|

地域福祉における住民との協働 三重県本部/三重県職員労働組合・中央執行委員 山口 貴之 |

1. 紀南健康長寿推進協議会とは

紀南健康長寿推進協議会(以下、協議会、会長河上敢二熊野市長)は1997年に、紀南地域が健康長寿日本一をめざそうと設置された協議会であり、三重県と紀南管内3市町(熊野市、御浜町、紀宝町)とで構成されています。協議会には、県1人、市町2人の職員からなる事務局があり運営にあたっています。

管内人口は約4万5千人、高齢化率は30%で、三重県の高齢化社会のモデルであり、また、2004年度に世界遺産に登録された熊野古道に代表されるように“癒しの地、熊野”と称される地域の活性化対策として、紀南健康長寿の活動は位置付けられています。

2. 紀南健康長寿の活動

協議会の活動は、「げんき夢プラン」という実施計画にもとづいて行われています。第1次実施計画を受け、2002年度に第2次実施計画が策定され開始されました。

この計画の目的は住民の健康づくりの自主活動を支援することで、これは第1次計画から一貫しています。第2次実施計画は、個別の生きがいづくり的活動の色彩が強かった第1次活動を、より相互連携が取れるように、また、医学的にも効果測定できるように医師を専門アドバイザーとして迎え策定されています。

げんき夢クラブ、げんき夢職場、げんき夢健康大学(大楽)、げんき夢クリニック、げんき夢推進会議からなり、地域や職域の健康づくり自主活動をげんき夢健康大学(講座、講習など集団サポート)でサポートし、推進会議で活動報告など相互交流し、今後の活動を決めていくというものです。これらの活動や計画は、紀南健康長寿推進幹事会(市町村の課長、保健所長など)や協議会(市町村長、県民局長)で報告され、計画や予算が承認されています。

3. ゆる体操の導入について

上記の活動のほかに、各種の部会活動があり、園芸療法、福祉用具づくり、健康づくりなどさまざまな生きがい活動が展開されております。第2次実施計画では、生活の根幹からの能力開発を基本とし、地域ですでに行われている多様な生活活動や健康づくりの活動をより活かしながら根幹部で統合することのできる生活メニュー(要素)の選定に入りました。その際、生活メニューは次に示す質をできる限り満たすものであることにしました。

ユ=有効・有益

タ=楽しい・多用途

カ=簡単・簡便

ニ=日常にとけこむ

ア=安全・遊べる

レ=廉価(「安価」とは違い、質の割りには安いという意味)

この条件を満たし、生活メニューの大きな柱として取り入れた運動法が、「ゆる体操」のシステムなのです。ゆる体操は、三重県紀南地域ではじめて発表され、近年マスコミをはじめ注目を浴びています。開発者は、運動科学総合研究所所長高岡英夫氏が考案したもので、2002年8月、紀南健康長寿アドバイザーで、タカオカクリニック院長の落合医師により紹介されました。

それでは、このゆる体操とはいったいどのようなものでしょうか?。

4. 運動法に求められるもの

紀南健康長寿が目指す運動法は、前述にあるように紀南全域を対象として、老若男女問わず普及できることが条件です。これを考えたときにまず壁となるのは、予算面の問題です。仮に、筋力トレーニングなどのマシーンを使ったトレーニングは特別な機械が必要です。機械を置く場所が要ります。相当に金が掛かります。しかも一時にやれる人数は限られています。水中運動にはプールが要り莫大なお金が掛かります。こうした方法には確かにある範囲の健康効果が認められますが、そのコストは極めて高いのです。コストパフォーマンスで考えれば、その値は極めて低いものにとどまることは想像に難く有りません。もし仮にこのようなコストパフォーマンスの低い方法で全住民参加のトレーニング活動を遂行した場合、全住民の健康度改善に成功しようとしたら、施設と機械に掛ける直接経費だけでも膨大な数値に上ることは明らかであるばかりか、施設と機械の維持費、安全管理コスト、指導コストが加わると、膨大な経費がかかり、とても自治体の予算ではまかなえなくなります。人口4万6千人の紀南地区をモデルとして、高水準の機能を持ったトレーニングマシーンとプールを全住民が週1回ずつ計2回、平均2時間使用した場合のコストを試算してみると、施設建設と機械・車両購入コストのみで1,000億円、同ランニングコストが年間30億円、維持・安全管理、指導、移動等人件費が年間30億円、住民自身の移動コストが年間25億円、年返済額を70億と見積もっても、締めて年間155億円のコストとなります。この値は住民1人当たり34万円となり、総医療費に匹敵する規模の負担であることがわかります。正確な数字は試算方法によって少なからず違いが生じるでしょうが、ここで理解したいのは、特別な施設や機械、そして移動コストが発生する方法は、全住民参加の方法としては使えないという一点なのです。

5. 「ゆる体操」は世界で初めてコスト計算を取り入れている

紀南地域全住民を対象とした運動法を提供するということは、一見簡単なようで難題でした。対象が一部の限られた住民であればコスト計算は必要ではなく、それなりに健康効果のある方法をチョイスし、適切に処方すれば、それなりの結果を出すことは確実です。それに対し対象が全住民となればそこには徹底したコスト理論に基づく徹底したコストの極小化と、徹底したパフォーマンス理論に基づく徹底したコストパフォーマンスの極大化が、必要不可欠だからなのです。

運動科学総合研究所所長高岡英夫氏によれば、「ゆる体操」は、"コストパフォーマンス理論を身体運動研究に応用し、身体を経営するという発想の全く新しい体操法"であると言います。ゆる体操は、いつでも、どこでも、誰でも、楽しく、気持ち良く、快適に、何の努力感もなく、気力も、体力も、根気も要らず、それにもかかわらず心身の多様な領域に、確実で、多面的で、奥深い効果を発揮してくれることを企図しています。金のかかる特別な施設や機械・道具は一切必要とせず、あまりに気軽にできて気持ちが良いので、あくびをしたり、痒いところに手が行ってしまうようについついやってしまう。テレビを見ながらでも、仕事をしながらでも、疲れて横になりながらでも、できてしまう。つまみ食い的にやるにも適しているし、時間とノルマでやるのにも適している。また1人でやるのもOKなら、みんなで集まってやるのもOK。子ども、若い女性、主婦、高齢者、要介護老人、妊産婦、病人、障害者、スポーツ選手、芸術家、サラリーマン、医師、保健師、助産師、教師、重労働者等々、様々な条件の人々に役立ててもらえるものになっています。そして体操に付きものの危険は、限りなくゼロに近い、まさにこれまでの概念を覆す21世紀の体操と言えるのではないでしょうか。協議会がこの体操と出会えたことは非常に幸運であり、後に記述するようなドラマティックな展開を見せるのです。

6. ゆる体操の効果測定・実践

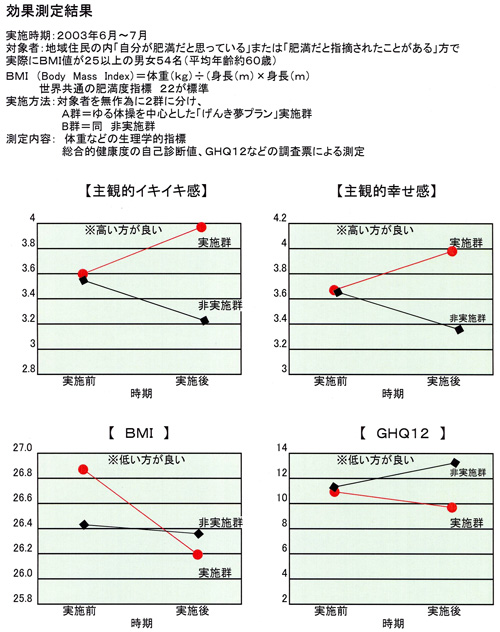

協議会が求める「全住民に勧められる体操」にまさに合致する運動法の提供を受けることになり、早速、地域にどれほどの成果を及ぼすのかを測定することとしました。地域の代表として肥満度が一定以上の希望者の方56人に参加していただき2ヶ月間ゆる体操を中心としたプログラムを行っていただきました。参加者全体を無作為に2群に分け、まずA群だけに2ヶ月間実施してもらいました。そして体重やいくつかの検査値について、実施前と2ヵ月後でB群(何もしない)との比較を行いました。その間ゆる体操の強制やノルマは一切なく、「やりたいときに、好きにやってください」という極めて自由に過ごしていただきました。その結果を集計したところ、特に目立ったのは、精神面と体重への効果でした。精神面については、まず、主観的幸せ感、つまり幸せだと感じる度合いと、主観的イキイキ感、つまりイキイキしていると感じる度合いが、A群で有意に(統計的に認められるレベルで)上昇しました。

また、世界的に知られる精神面の指標「GHQ12」(点数が少ないほど望ましい状態)は、B群に比べA群の数値が優位に低くなっていました。これは、A群のほうが、集中力、判断力、自信の持ち方、ストレスへの抵抗力において好ましい状態になったことを意味しています。

一方、体重や肥満の指標(BMI=25以上が肥満で、数字が大きくなるほど肥満度が高い)は、A群で有意に低下していました(体重は平均2.1キロ減少)。

参加者の感想では「いつの間にかゆるをしている。体が気持ちいい」「運動はキライなのに『ながらゆる(何か「テレビを見ながら」をしながら行うゆる)』を常にしている。無理せず続けたい」「ゆるが生活の一部。仲間が増えた、楽しんで生活している」などの感想が聞かれました。

以上の結果のように、住民の自由意思によるゆる体操を根幹とする方法の実施が、肥満、精神健康度、身体健康度を改善する効果を持つことがわかりました。

7. 地域住民による指導者育成

科学的効果の検証を経て、また住民の側からの関心と意欲の高まりを受け、ゆる体操を地域に定着させる取り組みとして、住民自身がゆる体操の指導者となり、地域へ普及する「ゆる体操指導士認定資格制度」を運動科学総合研究所の全面協力を得て制度化し、資格取得を目指して自主練習会が2003年8月にスタートしました。同年11月の試験には17人が指導者として認定がされました。受験した方は、なにも特別な運動能力のある方ではなく、田舎のおじさん、おばさん、おじいさん、おばあさんといった普通の方々であるところが、この体操の普及が成功していく要因にもなっていったのです。

住民の指導員は、ある方は、介護施設で、ある方は公民館で、お祭り会場で、カラオケ会場で、と場所を選ばず活躍し、またある所では、自治体のメンタルヘルス研修や、老人クラブの総会などへも呼ばれて活躍しております。もちろん顔なじみの人が指導者であり、地域にも打ち解けて非常に明るく、楽しく、体操ができているのがなにより喜ばしいと感じています。

このような協議会の活動に対して、2003年度に「毎日・地方自治大賞」奨励賞が与えられました。

8. メディアでの注目

ゆる体操の効果測定の結果は、瞬く間に各種メディアが注目し、全国から取材が押し寄せました。中でも、フジテレビ「特ダネ!」では放送後全国から問い合わせが殺到し、また、NHK「難問解決ご近所の底力」では2005年7月7日放送後、大きな反響があり、直ちに最特集が組まれ9月15日に放送されました。以下は主なマスコミ報道です。

(1) テレビ放送

◆ フジテレビ スーパーニュースウィークエンド 2006.1.15

◆ NHK 生活ほっとモーニング 2006.1.10放送

◆ NHK「難問解決ご近所の底力」 2005.9.15放送

◆ NHK「難問解決ご近所の底力」 2005.7.7放送

◆ テレビ東京「朝は楽しく」 2005.7.7放送

◆ TBS「ウォッチ」 2005.2.29

◆ フジテレビ「特ダネ!」 2004.4.30(15分間の特集、紀南地区ゆる体操が取り上げられる)

ほか、東海・関西ローカル放送多数

(2) 新聞・雑誌

「安心」 2006.1月号 ◆「安心」 2005.10月号 ◆「安心」 2004.5月号 ◆「安心」 2004.2月号 ◆「安心」 04.1月号 ◆朝日新聞 2006.1.28 ◆読売ファミリー 2005.12.14朝日新聞 2005.9.6 ◆読売新聞 2005.2.17 ◆日本経済新聞 2005.1.29 ◆読売新聞 2005.1.15 ◆中日新聞「ゆる体操で長寿をめざそう」 2004.1.28 ほか多数

9. 参加者は増えて

紀南地域のゆる体操の取り組みは、全国的にも有名となり、その結果、地域の指導者も注目のスポットが浴びせられることとなり、指導意欲が向上し張り切って活動に取り組んでいます。指導者も現在では53人まで増え、さらに増加傾向にあります。ゆる体操の参加者からは、「こんな体操を待っていた」「足腰が悪くてもできる」など好評を得ています。これまでの延べ参加者を数えたところ20,000人を超えており(2004年1月~現在)、地域での活動会場も10会場を超え、1ヶ月あたり22回以上の定期的なボランティア指導が継続されています。紀南地域の人口は4万6千人であることを考えると、ゆる体操が地域のニーズに応えていることを計り知ることができます。

|

10. 他の自治体からも要請

ゆる体操普及事業の成功を受けて、私たちは、このゆる体操を他の自治体にも勧めています。一例として、和歌山県田辺市、山口県周防大島町などと交流があり、そこでも現在、ゆる体操の取り組みが進められており、第2、第3の「紀南」が誕生しています。

現在、紀南地域では、ゆる体操を生活習慣病対策としてだけでなく、高齢者の介護予防とし、さらに仕事力アップやスポーツ選手の能力アップにも役立てようと考えて事業を展開しています。三重県と市町村が手を組み地域横断的に実施している「ゆる体操」。紀南地域が先進地として引っ張っています。この取り組みが、全国の自治体で展開されることを願ってやみません。

参考文献:

① 高齢化率日本一地域における「ゆる体操」の効果

「公衆衛生」医学書院刊 2004年7月15日発行 第68巻第7号

② 「背骨ゆらゆら」ダイエット 「安心」マキノ出版刊 2004年1月号

③ いま、「ゆる体操」がおもしろい

「保健師ジャーナル」医学書院刊 2004年6月10発行 第60巻第6号

| 三重県職員労働組合 中央執行委員(熊野支部書記長) 山口貴之(やまぐちたかゆき) 熊野県民センター(熊野保健福祉事務所兼務)勤務 紀南健康長寿推進協議会ゆる体操部会副会長兼事務局 紀南ゆる体操通信 http://www12.ocn.ne.jp/~yuru/ |