|

【要請レポート】

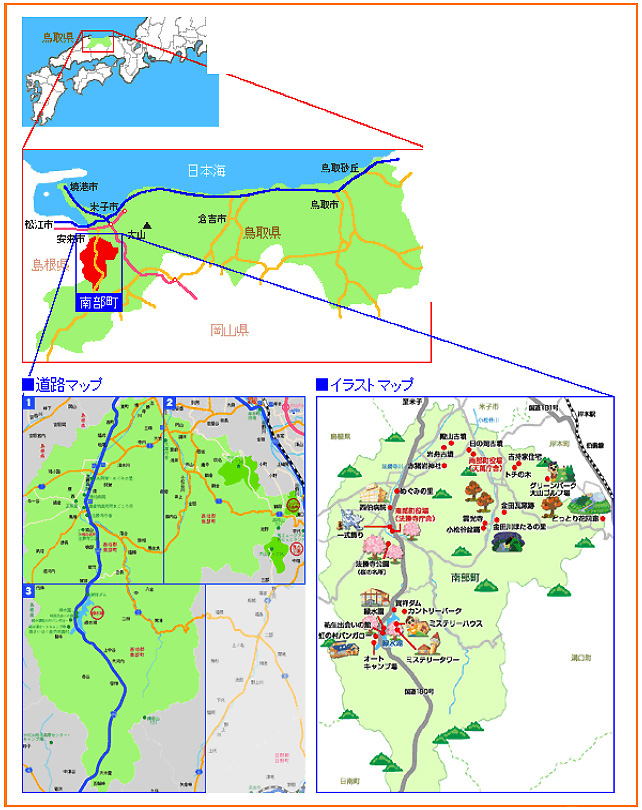

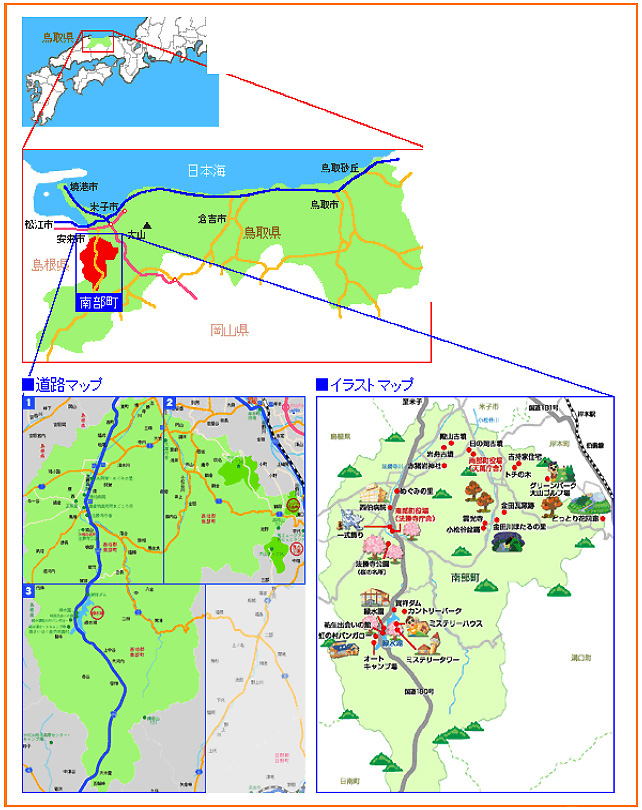

1. 南部町の概要 2004年10月1日に西伯町と会見町が合併し、南部町が誕生しました。 (1) 歴史的・文化的な背景 (2) 保健医療福祉の充実 (3) 商工観光の取り組み |

2. 南部町の福祉の現状 (1) 人口と高齢者化

|

| 2006年3月末現在で、本町において65歳以上の者のみで構成されている世帯は、711世帯で全体の18.6%を占めています。このうち、65歳以上の独居世帯は335世帯、さらにこのうち70歳以上の独居世帯は、263世帯となっています。 これには、労働環境を求め若年層が都市部へ流出していることが大きな要因のひとつに考えられます。 |

|

|

人口と高齢化率

(2) 要介護者の状況

介護保険制度発足以来、在宅サービス事業所も増加し在宅での生活を支える環境は改善されてきました。在宅復帰支援策の充実や、2005年の制度改正により食事・居住費の利用負担がもとめられたこと、今後について施設整備の増加が見込めないなどから保険者である南部箕蚊屋広域連合の介護保険事業計画では、在宅サービスの利用が促されることを見込んでいます。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

要介護認定者の状況と出現率

(3) 福祉施策の状況 ~本町における介護保険制度と保健・医療・福祉の連携 (4) 南部町の福祉のまちづくり

(5) 施設の充実 ~保健・医療・福祉の連携 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

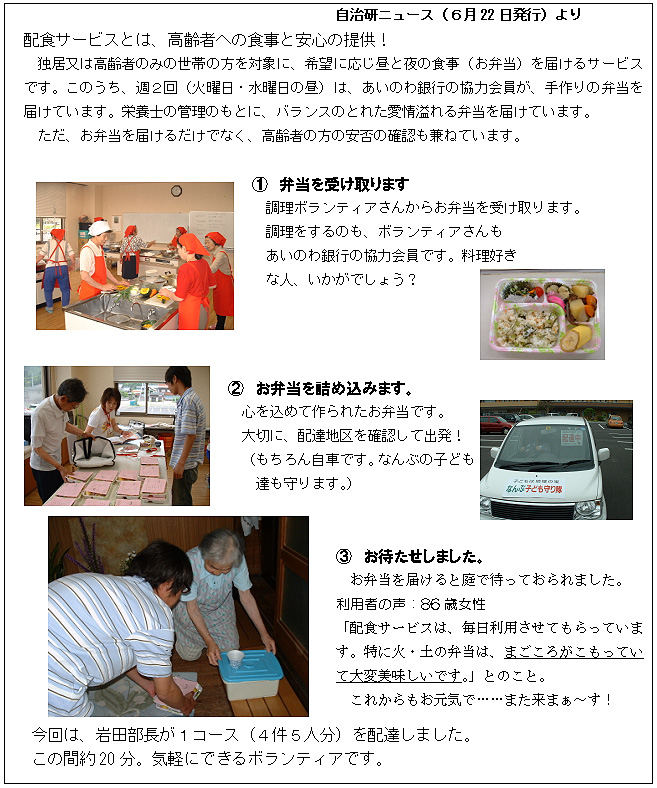

3. 取り組みの背景 (1) あいのわ銀行について |

イ 会員の種類(あいのわ銀行設置条例第3条) (2) あいのわ銀行に取り組んだ背景 4. 自治研活動の展開 ~あなたの元気をちょこっとお裾分けください~ (1) あいのわ銀行協力会員の獲得と組織としての活動 ① 2006年度運動方針(2005年10月20日定期大会議案書抜粋)

② 取り組みの経過

③ 内 容 全国自治研対策本部

イ 学習会の開催 |

(2) ボランティア活動からみえたサービスの現状 |

イ 近所の人との普段の付き合いについて イ 近所の人との普段の付き合いについて普段どのような付き合いを行っているかについては、「家族同様の付き合い」「簡単な頼みごとをし合う付き合い」をしていると回答した者は、全体の35%を占めています。また、高年齢層(50歳以上)になるにつれ、あいさつ程度のつきあいか ら、簡単な頼みごとをし合う付き合い方に移行しています。 特に町内でも山間部になると普段からの頼みごとをし合う付き合いをしている傾向が強いことがうかがえます。都市部になると「簡単な頼みごとをし合う付き合い」の割合は少なく「いざという時に助け合う」との回答が多く見られました。日常的には関わりが少ないが、緊急時には一致団結するという地域に対する信頼がうかがえます。 |

ウ 地域における助け合いを活発にするために重要なことについて ウ 地域における助け合いを活発にするために重要なことについて地域における助け合いは、日頃の意識が大切です。その中で、「地域における活動の重要性をPRする」という意見が多くみられます。このことは、地域住民が「地域はみんなでつくるもの」という意識が高い一方で、まだまだ重要性について周知をはかる必要があります。また、「困っている人と助けることのできる人との調整を図る施策の充実」と回答した者が次に多く全体の14%を占めています。 「あいのわ銀行」に代表されるコーディネート的施策の充実が必要と考えられます。 上記のことから、地域で暮らす者にとって、お互いに協力し合い助け合うことが生活する上で重要であり、日頃から、助けを必要とする時や緊急時には近所同士で助け合う意識が高いと考えられます。また、地域での助け合いを一層活発にするためには、地域活動の重要性の周知に加え、相互扶助を核とする施策の充実も視野に入れる必要があります。 ② 求めるサービスと提供するサービスの相違 地域住民による相互扶助的意識は高いものの、地域における活動をより活発なものにしていくためには、困っている人と助けることのできる人との調整を図る施策の充実が必要とのことでした。このことから「あなたがしてほしいボランティア」と「あなたができるボランティア」について実態を調査しました。 ③ ボランティア活動に関するアンケートの実施 2006年6月に実施した「地域福祉に関するアンケート」によれば、提供できるボランティアについては、買い物が多くみられたものの、屋内外に限らず多様な内容が多くみられました。 一方、してほしいボランティアについての問いには、屋外で比較的労力を要する内容のものが見られました。 地域のなかで求められているボランティアとこれまで実際にあいのわ銀行でメニューとして存在したボランティアは、制度発足から約10年を迎え社会の多様な変化と相まって相違が見られます。 南部町職員労働組合自治研部としても、中山間地で高齢化のすすむ本町の実態を把握し、利用者のニーズを捉えた内容のものとして見守っていくことが必要です。 そして、介護保険制度や公的福祉施策までは必要としない自立者のニーズの把握とメニューの検討に関与していく必要があると考えます。 |

5. 提言すべきこと ~活動から見えた内容 (1) あいのわ銀行の普及 (2) 将来性について (3) 地域通貨との絡み 6. 南部町職員労働組合における自治研活動の今後について ① 地域福祉の理念に基づき、地域を構成する一員として地域づくりに取り組んでいきます。 参考図書 |