【自主レポート】

|

新潟県中越地震ボランティア報告書 神奈川県本部/自治労藤沢市職員労働組合 |

報告編 |

報告編

|

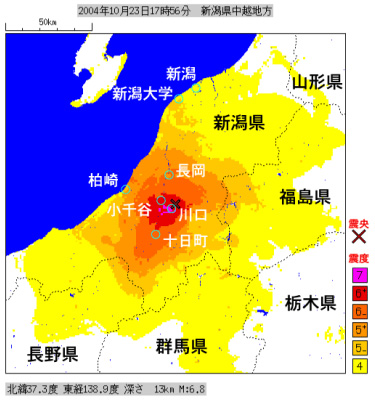

この地震は皆様もご存じのとおり、2004年10月23日の午後5時56分に発生しました。何度も同規模の余震が続き、避難者約10万人、住宅損壊約9万棟、被害額約3兆円を超える大規模災害となり、中越地方にかなりの被害をもたらしました。幸い、阪神淡路大地震の時のような火災の発生はほとんどなかったものの、地域社会への深刻な打撃は「阪神・淡路大震災」にも匹敵するほどであるといわれています。

藤沢市役所としてもこの災害への対応ということで、建物応急危険度判定士・消防士・保健師等が派遣されました。

藤沢市職労としては、災害発生後迅速に自治労本部・自治労新潟県本部・自治労神奈川県本部等に調整をした結果、藤沢市職労単独での組合員を含めたボランティアの派遣を執行委員会で決定致しました。

ボランティア派遣にあたり、藤沢市の関係各課には、ボランティア休暇申請書に対する承認の手続きや災害派遣等従事車両証明等を迅速に対処していただき、スムーズに準備等を進めることができました。

こうした皆様からのご協力により、組合員と執行部役員の総勢53人を十日町市の災害ボランティアとして派遣をし、活動を行ってきましたので皆様に報告いたします。

|

2. 全体報告

(1) ボランティア参加に至るまでの経緯

ボランティア派遣に先立ち、現地の状況把握等の情報収集のため、2004年10月30日~11月1日の日程で現地に先遣隊を派遣いたしました。

|

現地の様子は災害発生から1週間後ということもあり、通行車両は物資運搬車や工事用車両がほとんどで、国道を中心にいたるところで復旧作業が行われていました。

|

まだ余震も続いている状況のなか、ボランティアを派遣する場所を決定するため、小千谷市や震度7を記録した川口町、十日町市と見てまわりました。

|

|

|

|

また、山古志村については道路等が寸断され、まったく入れない状況で確認ができませんでした。これらの地区はまだ多くの被災者が学校・公園等に避難している状況で、自衛隊がそれら避難所の管理や、被災者への支援を行い、警察が市内をパトロールしているといった状況が見られました。

また、各地区のボランティアセンターにも立ち寄り、ボランティアの方や、被災者の方達からいろいろと話を聞かせていただきました。

さて、ボランティアを派遣するのに、どの地域に入るか、どのような体制で派遣するか等については非常に悩みました。山古志村は立入禁止、長岡市までは高速道路・鉄道など交通機関が不通になっており、北側からのアクセスしかできず無理なため、やはり南側から現地入りできる小千谷市・川口町・十日町市のなかで決定していくこととしました。

決定にあたっては、まずは派遣をする組合員皆様の安全確保を第一に、ボランティア活動の内容や現地の状況等々を考慮しました。小千谷・川口町については水道・ガス・電気等のライフラインが復旧しておらず、避難勧告も出されたままの状況であり、当面はボランティアの対応というよりも自衛隊や自治体の災害対策の対応が第一といった状況だったため、無理(まだ早い)と判断しました。

一方、十日町市については、ライフラインへの被害が少なく、自衛隊による支援も他の地区に移動しはじめていたこと、また避難勧告も解除されつつあり、住民からのボランティアの要望(ニーズ)が今後増えてくる状況が見えてきたこと。また、ボランティア支援活動をするうえで安全が確保できるということで、十日町市のボランティアセンターへ派遣させていただき、支援活動を行うことを決定しました。

|

|

派遣先となる十日町市のボランティアセンターからは、「ボランティアに参加するにあたり、できれば安全な宿舎を確保して頂けると助かります」との話を聞かされました。

こちらとしても、「避難所の片隅に寝袋で」や「車中泊やテントを設営して」などと対応を考えていましたが、被災者の方たちにとってはかえって迷惑になってしまう場合が多いとのことでしたし、新潟県の災害対策本部より、ボランティア向けに「テントでの宿泊、車中泊はやめて宿泊先を確保して下さい」といった周知がされておりました。

そんなこともあり、藤沢市職労としては、組合員の安全確保の面からも活動の拠点として宿泊先を確保することにしました。宿舎を設けることにより、参加者の食事、入浴等、安全に活動をして頂く環境を確保することが大切だと考え、十日町市の南側に位置し、被害の比較的少ない中里村の旅館を拠点とすることにいたしました。

こうした現地の状況を踏まえ、ボランティアを派遣する体制を整えたあと、中央委員会やニュースで組合員へのお知らせと参加募集をし、11月9日~11月20日までの期間で5班体制での派遣をすることになりました。ボランティアの参加希望者は総勢53人となり、全員ボランティア休暇を取得して参加をして頂きました。交通費等については組合費の中から積み立てていたボランティア基金より支出をすることとしました。

現地への迅速な派遣が必要だったことから、参加募集から出発までの準備期間も少なく、役員及び参加者へのミーティング等も不十分なままとなってしまいましたが、役員と共に現地へ向かいました。

(2) 十日町市ボランティアセンターについて

十日町市ボランティアセンターは、災害発生の翌日昼頃に社会福祉協議会を主体として設置がされたそうです。

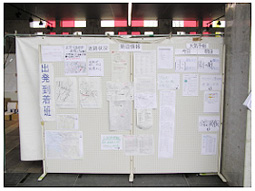

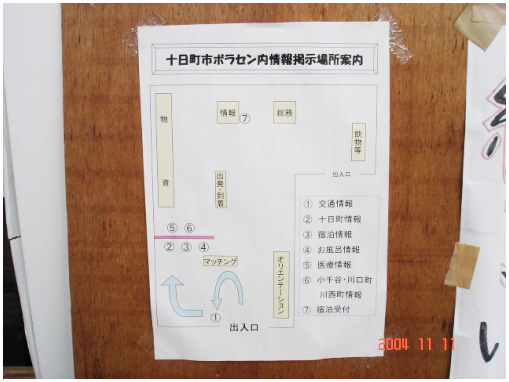

|

そしてその運営のほとんどを全国各地から集まった長期のボランティアの方たちが担っており、ボランティアの受付、オリエンテーション、住民からの要望(ニーズ)の整理、住民への周知、活動場所案内、活動報告、物資の供給等、セクションごとに完璧に運営がされていたことには驚きました。

|

さらに、ボランティア活動に必要な資材等は物資と共に全国から送られてきており、様々なものが揃っていたり、センター内には細かな情報が掲示されていたりと、支援活動が円滑に行えるよう万全の体制が整っていました。

|

|

また、十日町市(災害対策本部)との連携も万全で、自治体(災害対策本部)とボランティアセンターの役割分担がきちんとされていたため、住民の混乱等もなかったようです。

ボランティアセンターの設置にあたっては、従来からこの地域は水害地区であり、その災害マニュアルを基に今回の地震災害に当てはめ、自治体(災害対策本部)と連携を取りながら役割分担を行い、ボランティアセンターを設置したそうです。

|

(3) ボランティア活動について

前述のとおり、ボランティア活動については、十日町市ボランティアセンターから派遣をするという形で行いました。ボランティアセンターには作業に必要な道具がほとんど揃っており、何も準備なく参加しても充分に作業ができるほどに物資が供給されていたのには驚きでした。

藤沢市職労のボランティア活動は基本的に、月曜日~金曜日での対応といたしました。土曜日・日曜日については、一般のボランティアが4~500人も集まってしまいボランティアセンターでも対応しきれず、結果的にボランティアが余ってしまうといった状況があったため、平日のみの参加をさせていただきました。作業時間としてはボランティアセンターで指示されている朝9:00~16:00までの活動を行いました。

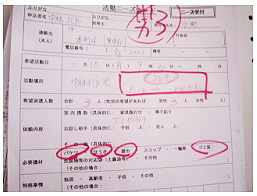

一日の活動を説明しますと、ボランティアセンターに到着後、受付を行い、住民からのボランティアの要望(ニーズ)を参加者が自由に選びます。この要望(ニーズ)には、依頼者の住所・名前・電話番号・作業内容・必要人数等が記載されており、ボランティア参加者が自分達でできる作業を選ぶというものでした。それら要望(ニーズ)を自分達で選定をし、依頼先へ伺って作業を行い、作業終了後にボランティアセンターへ作業報告書を提出する。といった流れになっていました。

|

|

|

|

実際に活動した内容としては、「エコセンター」というゴミの受け入れ施設では通常時の30倍ものゴミの搬入があり(便乗ごみもかなり多くあるらしい)そこでの応援要員。

|

|

(処理が間に合わない状況) |

また、被災者宅の散乱した家具等の片付け、落下した(しそうな)外壁の処理、地場産業であるキノコ栽培工場での作業、破れた障子の貼り替、保育園での応援など多種多様な作業を行ってきました。ときには、ニーズカードへ記載されている内容と違った作業や、便乗とも思える解体業者並の作業といった内容があったことも事実です。

|

|

しかし、被災者宅の片付けなどの作業を終え「ありがとう」と声をかけていただいたり、作業というよりはほとんど話し相手になってしまったり、とボランティア参加者の想像以上に被災地の方達は明るく前向きで、あたたかく我々ボランティアを受け入れてもらえたと思います。

また、要望(ニーズ)を参加者が選ぶという形態により、ボランティアが自分の技量にあった作業ができること。「できないことはやらない」・「できることだけをやる」ということで作業する側として非常に受け入れやすく、効率的だと感じました。

藤沢市職労のボランティア参加者の実際の活動日数は2~3日でしたが、様々な要望(ニーズ)への対応を行い、他から来ているボランティアや被災者の方達とのふれあいを通じ、ボランティア活動の大切さを勉強することができました。

今回のボランティア参加者の報告については、資料編に掲載をいたします。

その他 作業状況等

|

|

|

|

| 一般家庭(土壁撤去作業中) | |

|

|

3. ボランティア参加体制について

支援行動については第1次から第5次までを派遣いたしました。各班の行動日程及び参加者・活動状況等を掲載いたします。

| 第一次派遣 | 11月9日~11日(12人) |

| 参加者 | 浅野さん・幸田さん・藤森さん・毛利さん・福井さん・山崎さん・花井さん・信田さん(除く役員4人) |

|

|

|

|

|

|

| 第二次派遣 | 11月10日~13日(11人) |

| 参加者 | 下山田さん・重田さん・指旗さん・内田さん・吉田さん・永島さん・野田頭さん・浅野さん・長田さん(ほか役員2人) |

|

|

|

|

|

|

| 第三次派遣 | 11月14日~16日(9人) |

| 参加者 | 宮本さん・富田さん・関口さん・稲田さん・阿部さん・金子さん・ (ほか役員3人) |

|

|

|

|

|

|

| 第四次派遣 | 11月16日~18日(12人) |

| 参加者 | 金子さん・佐藤さん・宮戸さん・飯田さん・渡辺さん・柳川さん・ 齋藤さん・永淵さん・宮盛さん・山崎さん(ほか役員2人) |

|

|

|

|

|

|

| 第五次派遣 | 11月17日~20日(9人) |

| 参加者 | 湯元さん・横田さん・鈴木さん・田口さん・新田さん・西台さん・ 伊藤さん(ほか役員2人) |

|

|

|

|

|

|

4. おわりに

藤沢市職労のボランティアにより支援をさせて頂いた十日町市では、自治体(災害対策本部)の役割とボランティアセンターの役割がはっきりしていて、きちんと整理がされており、自治体(災害対策本部)とボランティアセンターとが連携し、それぞれが機能的に運営されていたことには本当に驚きました。

今回のボランティア活動を通じ、ボランティア参加者及び組合役員にとって、大変貴重な経験ができたことと思います。

われわれ自治体職員として、また市民として、こうしたいつ起こるかわからない災害時に、はたしてこれだけの対応がすぐにできるのだろうか、今後おこるであろう東海沖地震等の大災害時にこれだけの対応をしていくためにはどうしたらよいか、自治体としての災害対策だけではなく、ボランティアセンター等の設置・運営マニュアルも十分に整備していく必要性があるとあらためて感じました。

また、藤沢市職労として今後もこのような災害時には迅速な対応によりボランティアを派遣できるように、藤沢市職労としての災害対策マニュアルの整備をしていこうと考えております。

再度となりますが、今回のボランティア派遣に際し、ボランティア参加者をはじめ、様々な方々にご協力をいただきました。藤沢市当局にはボランティア活動計画承認書・災害派遣等従事車両証明書等を迅速に発行して頂きました。職場の皆様には快くボランティア参加者を送り出して頂きました。また、我々の活動拠点として、無理を聞いて頂いた中里村の林屋旅館の皆様。等関係各位にあらためて感謝と御礼を申し上げます。

被災地ではあれから一年以上が経ち、2度目の冬を迎えています。いまだに何千人もの方が仮設住居での生活をしています。現在でも復興に向けた様々な面での支援が続いております。

最後に、この震災により犠牲になった方々へのご冥福をお祈りするとともに、1日も早い完全復興をご祈念したいと思います。

「がんばろう!新潟!」

藤沢市職員労働組合