ヘリ事故墜落後、市内自治会、関係団体からも抗議の声があがり、全市民的に抗議のうねりが日増しに広がっていった。行政としても、きちんとその声を受け止め、市民大会へ向けて市内各種団体に呼びかけ、実行委員会を結成し、市民大会を実行した。市民大会当日は当初の予想を大きく上回る3万人余の市民・県民が結集した。

実行委員長の伊波市長をはじめ市内各団体代表、児童生徒、学生の力強いスピーチに、参加者の共感を呼び、広い会場いっぱいに拍手や指笛が響きわたりました。

基地のない平和な沖縄を、普天間基地を今すぐに返してくれという熱気が会場を満たし、まさに市民・県民の総意が示された集会でした。

4. 市職労の普天間基地返還のたたかい

宜野湾市職労は1985年の革新市政誕生以来、市とともに普天間基地返還を求めて行動し、革新市政を支え、2003年4月には「普天間基地の5年以内返還を目指すこと」を公約に掲げた伊波洋一氏が当選後、早期の基地返還を目指し、さまざまな取り組みを展開してきました。

(1) 新基地建設反対の取り組み -名護市民との連帯、座り込み行動-

沖国大ヘリ墜落事故の翌年、2005年も普天間基地返還、辺野古新基地建設反対などのたたかいの連続でした。SACO合意、名護市民投票から8年目に入り、普天間・辺野古をめぐる情勢は大きく変化していました。ヘリ墜落事故から1年を機に実施された県民世論(タイムス2005.8.7)では辺野古沖への移設について県民の82%が反対し、7割強が海外移設を求めています。ジュゴンの住む辺野古への新基地建設は世界中から非難があがり、那覇防衛施設局による昼夜を問わない工事強行に対し地元「命を守る会」やヘリ基地反対協の海上での阻止行動と平和運動センター等の港内座り込み支援行動の連続的なたたかいによって、海上へ杭一本も打たせない取り組みが継続され、市職労は2004年5月7日から2006年3月8日までの間に263日、延べ582人の組合員が現地の座り込み行動に参加しました。また、これまでに独自で3回の支援カンパを取り組みました。

|

|

2005普天間基地包囲行動

|

(2) 2005普天間基地包囲行動

2005年5・15平和行進においては、市職労は西コースの行進と併せて、普天間基地包囲行動の運営に協力し、普天間基地包囲行動では前回実施(2004年)を上回る23,850人の「人間の鎖」で大成功させることができました。「普天間基地包囲」は1995年(1回目)、1998年(2回目)、2004年(3回目)についで4回目の実施となり、同時期に開催された「5・15普天間基地包囲行動における県本部委員長会議」では伊波市長が進める普天間飛行場の早期閉鎖・全面返還の取り組みを支援していくことを確認しました。

市職労は、宜野湾市実行委員会、伊波市政と連携して市内各種団体、地域住民とともに、基地包囲行動参加の呼びかけのビラ配布行動、市内各地での呼びかけ行動を実施しました。地域住民と一体となって、「普天間基地の即時閉鎖、早期返還」を訴え続ける行動を継続していくことが非常に重要です。

(3) 「沖縄等米軍基地問題議員懇談会」への働きかけ

2005年7月7日、超党派の野党国会議員でつくる「沖縄等米軍基地問題議員懇談会」(鳩山由紀夫会長)が宜野湾市で「沖縄の未来と基地問題を考える」タウンミーティングを開催しました。開催運営に当たっては市職労が協力して行い、タウンミーティングの中では基地を抱える地元自治体としての意見聴取を伊波市長が行い、「日米両政府間で、在日米軍基地の再編協議が進行している中で、これ以上、普天間飛行場の危険性が放置されることなく、また、市民の生命・財産が危険に晒されることがないよう、普天間飛行場の国外移転による早期閉鎖・全面返還を求めていく」と陳述し、その後、同議員懇談会は、普天間、辺野古、伊芸などの現地視察を通して都市型戦闘訓練施設の使用中止、普天間飛行場の即刻閉鎖・返還、県外移設による基地の負担軽減を図るべき観点から国会でも取り上げました。

(4) 「普天間ヘリ部隊帰ってくるな! 市民集会」の取り組み

普天間のヘリ部隊の56機のうち8機が残り、ほとんどはイラク戦争へ参加し、皮肉にもヘリが飛ばないという平穏な日々がしばらく続きました。

日米安保体制で普天間基地機能は重要なため、日米両政府は辺野古移設を前提にしていますが、少なくともイラク戦争参戦後の普天間基地の機能は停止状態でありました。

所属のヘリのほとんどは老朽化した欠陥機種であり、イラク戦争においても墜落しています。

そのヘリ部隊が、2005年4月にイラクから帰還しました。事前に状況を察知し、市民団体と共催で、市内各種団体へ呼びかけ、「普天間ヘリ部隊は帰ってくるな! 市民集会」を開催しました。事前のビラ配布行動や当日のデモ行進など取り組みました。

(5) 普天間基地返還行動支援物品販売の取り組み

普天間基地返還の運動は、基地問題を取り組む団体等との連帯、各種集会、広報・教宣活動、伊波市政支援など多くの取り組みをする中で、財政的な面でも強力に資金造成も必要となります。

市職労は、物産企業連合と連携して、支援のための物品販売行動を取り組んでいます。行政や市民団体で捻出の厳しい事情がある場合は、物品販売での資金造成が大きな力を発揮します。県内外の仲間の皆さんへ県産品のアピールと平和活動への支援協力をお願いしているところです。

5. 伊波市政と反戦・平和の取り組み

(1) 伊波市政との連帯

伊波市長は、2003年の就任以来、少数与党という苦しい議会勢力の中で、野党から普天間基地問題の5年以内返還に対する追及がある中で、着実に5年以内返還に向けて取り組んでいる。

市職労としても、伊波市政を支え、行政と一体となって取り組める環境が整った。特に慰霊の日の取り組みや基地問題シンポジウムなどの取り組みは側面からも職場の中からも支援し、全市政が壊した民主的職場環境も回復した。

(2) 伊波市政の基地・平和行政

|

| 第二次普天間飛行場アクションプログラム |

伊波市長は、就任してすぐに基地返還アクションプログラムを策定し、その後2006年にはその改訂版を策定するなど、着実に5年以内の普天間基地返還にむけたアクションを起こしている。

基地被害110番を設置して市民の基地被害の声を拾い上げ、基地監視ボランティアなどを実施、そして、2004年には米国へ直接普天間基地の返還を呼びかける訪米要請行動を実施し、米国務省をはじめ米国防総省、戦略シンクタンク等を訪問し、普天間基地の5年以内返還のアクションを実施した。

(3) 2回目の訪米要請行動

■ 2005年7月10日~21日訪米要請行動(ワシントンD.C. ・サンディエゴ)

|

| 2005訪米要請書 |

今回の訪米は、7月10日から21日までの日程で、その内、ワシントンD.C. では、7月11日から15日まで、サンディエゴでは、7月17日から19日までの間、要請活動を行いました。

ワシントンD.C. においては、普天間飛行場問題の解決を図るため、国務省、国防総省、上院議員等の米国政府機関や連邦議会議員に会って、普天間飛行場の県内移設によらない早期閉鎖・全面返還について要請してまいりました。併せて、現在進められている日米再編協議において沖縄の基地負担軽減を実現するよう強く要請してまいりました。

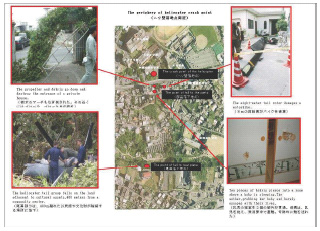

また、約900万人の会員数を誇り、社会2005訪米要請書問題に取り組む合同メソジスト教会へも昨年に引き続き、普天間飛行場問題解決について、協力要請をいたしました。具体的には、昨年8月に起きた沖縄国際大学への米軍ヘリ墜落事故によって、その危険性が実証された普天間飛行場を、米国政府が進める米軍再編計画と連動した、日本国外への分散・移転による早期閉鎖・全面返還について要請しました。

また、事故後においても住宅地上空での旋回飛行訓練が日常的に実施され、新たな事故が起こり得る状況にあることや、さらに、今年5月に発表された海外基地見直し委員会の中間報告で示唆された嘉手納飛行場への統合という県内移設では、沖縄の基地負担軽減にはならず、多くの県民は県内移設によらない基地負担軽減を求めていることを説明してまいりました。また、基地見直し委員会が沖縄の基地を現状の兵力で維持するよう勧告していることに対して異議を申し立て、基地見直し委員会の中間報告で明らかになった8,000人の国防総省の削減案を実施するべきだと要請しました。

一方、今年5月に国防総省が勧告した米国内基地の閉鎖・再編リストを受け、本市は、去る6月17日に、今回の閉鎖・再編の結果、地域経済等に打撃を受ける可能性のあるサンディエゴ等のカルフォルニア州選出の連邦議会議員等に対し、普天間飛行場の受け入れ可能性の検討を文書で要請しました。

そして、今回、これらのカルフォルニア州選出議員を中心に上院議員及び下院議員の基地政策担当補佐官等と面談し、沖縄の過密な基地の状況を説明すると共に、その解決に向けて兵力の受け入れ方について協力を要請いたしました。

今回は、カルフォルニア州選出10人を含む14人の連邦議員に対して、議員本人もしくは政策補佐官と意見交換することができ、普天間基地および沖縄の過密な基地の解決に向けて、今後の情報提供や連携を取り合うことが確認され、引き続き、沖縄の兵力や普天間飛行場の受け入れについて追求していくことが可能となったことは今回の訪米行動における成果の一つと思います。

ワシントンにおける要請後は、サンディエゴへ渡り、今回の閉鎖・再編により大きな影響を受けるとされるオーシャンサイド市・サンディエゴ市の自治体、地元平和団体との意見交換を行い、また、地元報道機関からの取材を通じ、普天間飛行場の国外移設への協力を求めました。さらに、閉鎖・再編が勧告されたペンドルトン基地、ミラマー基地を周辺より視察しました。

|

| オーシャンサイド市と協議 |

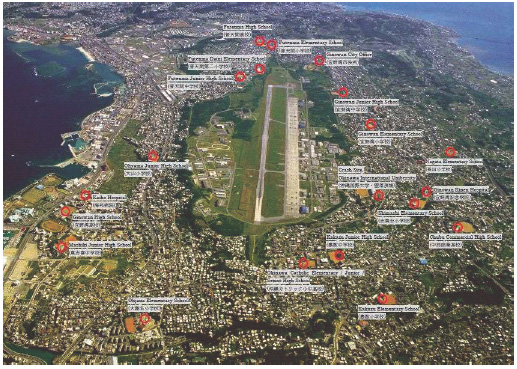

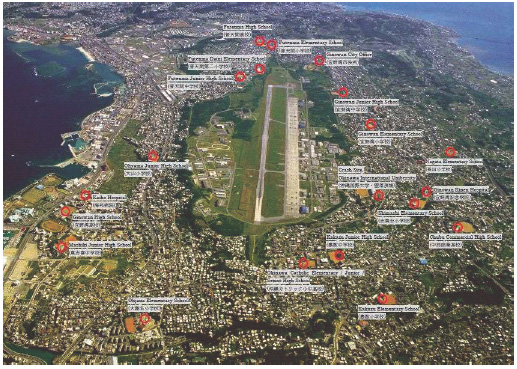

ペンドルトン基地を抱えるオーシャンサイド市(ジム・ウッド市長)は、「ペンドルトン基地と一番近い住宅地は3マイル(約5㎞)も離れている」「普天間飛行場の近くには恐ろしくて住みたくない」と語っており、沖縄と米国本土における基地のあり方には、雲泥の差があると改めて確信することとなりました。

さらに、ペンドルトン基地は、住民の苦情を受け、軍が飛行ルートを変更し、飛行訓練は洋上で行っており、本市が幾度も住宅地上空での飛行訓練の中止を求めているにも関わらず、未だに市民の上空を老朽化した米軍機が飛び交うという普天間飛行場の運用との違いがはっきりと示されました。

ジム・ウッド市長によると、米軍基地も国内法の規制の下にある上、軍はさらに厳しい基準を定めて住民生活との調和を取り組んでいるとの事でした。良好な住民生活(Quality of Life) の確保は当然の事であるという話は、印象的でした。

|

| サンディエゴ市と協議 |

また、サンディエゴ市のフェルナンデス上級政策補佐官は、「閉鎖される海外基地を多く受け入れたい」と語っており、普天間飛行場の受け入れ実現の可能性を示唆しました。

ミラマー基地等においては、基地と住民地域の間に一定の緩衝地域を確保するために、法律上の規制にあわせて、市が住宅開発を規制するなどの措置を講じていることも分かりました。

この両市において共通することは、基地と共存する環境(広大な敷地面積等)が整っており、住民に与える影響は少ないことから、基地閉鎖ではなく、更なる基地受け入れを望んでいることです。

また、地元市民団体においても、「海外基地を米国内に戻す運動に取り組む」としており、普天間飛行場の受け入れに前向きな姿勢を示し、今後の協力支援を約束しております。

以上が今回の要請活動の概要となっており、昨年に引き続いての訪米行動は、年内決着に向け加速する在日米軍再編協議を見据え、県内移設によらない普天間飛行場の全面返還により、沖縄の基地負担軽減の実現を求めるとともに、米本国の基地閉鎖や再編により、大きな経済的打撃を受ける可能性のあるカルフォルニア州地域の選出議員等に対し、同飛行場の受け入れの可能性を探ることに重点を置いての行動でありました。

各面談先において、普天間飛行場の受け入れについて前向きな姿勢を示した連邦議員等とのネットワークを築けたことは、大きな収穫でした。今後も逐次、米国、世論へ情報を発信し、県内移設によらない普天間飛行場の返還に向けて取り組むことが重要です。

6. SACO合意と在日米軍再編協議最終報告

(1) SACO( 日米特別行動委員会)最終報告から10年

■ 2005年12月2日SACO合意から10年(屋上ペイント)

|

| 市庁舎屋上ペイント |

1996年(平成8年)12月2日のSACO最終報告により、普天間飛行場の5年ないし7年以内の全面返還が日米両政府で合意された。しかし、満9年が過ぎ、10年目を迎え、普天間飛行場は返還されることなく、米軍機による住宅地上空での旋回飛行訓練は、更に激化し、市民の頭上での飛行訓練による騒音と墜落の不安が市民の生活環境を著しく悪化させています。

宜野湾市としては、多くの県民が反対する県内移設案は、実現不可能と受け止め、併せて、普天間飛行場の危険性が放置されることは断じて認めることはできず、緊急的な措置として、昼夜を問わず住宅地上空を飛び交う米軍機の飛行を直ちに中止し、激しい騒音や墜落の恐怖と隣り合わせの生活から市民を解放することを、日米両政府と米軍に強く求めることが重要になっています。そのひとつとして、市役所屋上への「DON’T FLY OVER OUR CITY! U.S. HELOs

OUT NOW!」《市街地上空を飛ぶな! 米軍ヘリはただちに出て行け!》を直接民間地上空を飛ぶ米軍へメッセージを示す取り組みを実施しました。

(2) 在日米軍再編協議最終報告

■ 2006年5月1日在日米軍再編協議最終報告

宜野湾市は、SACO最終報告返還期限の2003年以来、普天間飛行場返還アクションプログラムを策定し、二度にわたる訪米要請や海外基地見直し委員会への働きかけなどを行い、市街地上空で繰り返されている旋回飛行訓練の危険性と騒音被害の激化を訴え、大多数の県民が望むヘリ部隊の海外分散による2008年までの普天間飛行場返還を取り組んできました。

一昨年のヘリ墜落事故は普天間飛行場をこれ以上運用してはならないことを示しており、3万人が参加した市民大会決議で住宅地上空での飛行中止、ヘリ基地としての運用停止による危険性の除去と普天間基地の早期返還を日米両政府に強く求めています。

そのような中で2005年10月末に辺野古沿岸案を含む中間報告が合意されたのに続き、2006年5月1日にワシントンで日米安全保障協議委員会(2プラス2)が開催され、在日米軍再編協議最終報告が発表ました。

本市は、中間報告が発表される前から普天間飛行場の緊急な危険性除去と海外分散による2008年までの全面返還を強く求めていますが、今回の最終報告において、日常的に宜野湾市民が被っている激しい騒音や墜落の危険性の除去について何一つ触れることなく、返還時期も明示されていないことは宜野湾市民が被っている日常的な危険性を放置していこうとするものであり、断じて容認できない。

今も深夜まで米軍ヘリが住宅地上空で低空飛行を繰り返すなど米軍機の飛行状況は極めて異常になっており、多数の市民から米軍への抗議を求める悲鳴のような苦情が寄せられています。

このような状況が放置されてはならず、政府はグアムへの米海兵隊移転に7,000億円もの巨額な費用を負担し、総額3兆円ともいわれる米軍再編経費を国民の血税で負担しようとする一方、激しい騒音や墜落の危険、恐怖と隣り合わせの生活を日常的に強いられている宜野湾市民を置き去りにする米軍再編協議最終報告であってはなりません。

市職労はSACOの二の舞になりかねない辺野古沿岸部へのヘリ基地建設に反対する。戦後60年以上も負担を強いられてきた沖縄の基地負担は大幅に軽減されるべきであり、海兵隊司令部機能のグアム移転同様にヘリ部隊を含めて実戦部隊も撤退すべきである。新たな基地建設や北部への基地集中化による基地負担の増大と基地機能の強化があってはならない。特に、辺野古崎の美しい自然をコンクリートで覆いつくすべきではない。

本市の抱える普天間飛行場の危険性は極限状態に達しており、これ以上、普天間飛行場の危険性が放置されることは、断じて容認することができない。宜野湾市としては、昼夜を問わず住宅地上空を飛び交う米軍機の飛行を直ちに中止させ、激しい騒音や墜落の危険、恐怖と隣り合わせの生活から一日も早く市民を解放するよう日米両政府に強く求め続けると同時に、多くの県民が望む海外分散による普天間飛行場の2008年までの閉鎖・全面返還の実現に向けて引き続き取り組んでいく。

7. 今後の課題

沖縄の基地問題は、日米安保体制強化の下で更に困難な状況になっていくことが予想されます。今回の米軍再編協議は、明らかに基地機能の強化であり、沖縄の米軍基地の恒久的な役割をより明確にし、基地負担軽減は名ばかりで、実際は新たな負担の押し付けであることを認識しなければなりません。

そして、沖縄基地問題の当面の最優先課題は、普天間基地の危険性の除去であるにもかかわらず、そのことが新たな沿岸案で、放置されることになったことを断じて認めるわけにはいきません。

普天間基地の即時閉鎖、早期返還と新基地建設を断念させることが最大の課題として取り組むことは言うまでもありません。

普天間基地の即時閉鎖に向けた取り組みとして、米国と沖縄の基地の現状の違いを明確にさせること、米国に認識させることです。

そのために、当面の課題として、伊波市長が米国関係機関へ直接行動を展開していくことを予定しています。去る2006年6月議会で否決されたましたが、訪米要請行動を支援していきます。

全県的な課題として、沖縄の意思を明確に日米両政府へ示すことのできない現稲嶺県政を刷新することが必要です。

|