【自主レポート】

|

環境創造局の誕生とその取り組み 神奈川県本部/自治労横浜市従業員労働組合・環境創造支部 安藤 正和 |

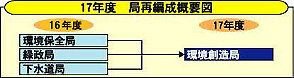

1. 横浜市の局の再編

横浜市では、行政サービスに対する市民満足度の一層の向上を目指し、簡素で効率的・効果的な執行体制を確立するため、34年ぶりとなる局の再編成を2005年から2006年の2年間にわたって実施をしました。

2. 環境創造局の誕生

|

2005年4月1日にそれまでの環境保全局、緑政局、下水道局が一緒になって「安らぎ・憩い・うるおいに満ちた都市環境を創造するとともに、効果的な治水対策を一層充実し、快適で安全な市民生活を支える環境施策を総合的に推進する」ことを目的に環境創造局が誕生しました。

再編の前の環境保全局では、大気・水質・土壌などの公害対策や地球温暖化対策を。緑政局では、樹林地の保全、都市農業の振興、公園の整備、緑化を。下水道局では、汚水・雨水管の整備、維持管理や河川の整備、維持管理をそれぞれ実施していました。

では、環境創造局では何を実施していくのでしょうか。当然旧局の事業は引き継いでいくわけですが、それだけでは再編の意味がありません。

そこで、以下の事を目標に事業に取り組んでいくこととなりました。

(1) 環境創造局が目指すもの

① 「より良好でより高い水準の横浜の環境を創り出していきます」

② 総合的な都市環境施策や区役所と連携した地域環境施策を推進します。

③ 下水道事業の経営や局事業の評価・見直しなどにより行政運営の効率化を一層進めます。

④ 河川・緑地、公園、農地を総合的に活用した治水事業等により安全を確保します。

⑤ 地球温暖化対策など多様化・広域化する環境問題に積極的に取り組みます。

⑥ 有害科学物質などの推進により安全・安心な生活環境の保全に努めます。

⑦ 市民・事業者の環境行動の総合的な連携・支援の拡充により地域における環境活動を推進します。

⑧ 河川、水路、緑地等「地域資源」を活用した市民に身近な水・緑環境を創造していきます。

⑨ 生産の場、自然環境の維持、防災治水機能を活かした農地の保全を推進します。

3. 職員・市民の反応

職員全員からアンケートを採ったわけではないので、あくまでも自分の周辺の人の反応と言うことになりますが、「創造」と言う言葉に多くの人がとまどいを感じていました。大気(天)、水質や河川・下水道(水)、樹林地、農地、土壌(地)を管理してあるときは創り出していくということで、「まるで神様ではないか」などと言う人もいたくらいです。

実際、市民の方の反応でも、とんでもない名称の局だと言う方もいました。ただし、その方は、それだけに期待ももてる名称だとも思うと言っておられました。

4. 環境創造局の目標

2005年度は、環境創造局誕生の年ということあり、「環境創造元年」をキャッチコピーに取り組みを実施しました。今年度は、2年目ということもあり、2005年度の経過もふまえて、より再編の効果が現れるように目標も工夫しました。

以下に2006年度の環境創造局運営方針の基本目標と重点推進課題及び8つの柱を示します。

(1) 2006年度の基本目標

市民、団体、企業との連携・協働により、よこはまの豊かな水・緑環境、安全・安心な生活環境を創造し、次世代に伝えていきます。

① まもります! 水、緑、土、大気などの環境や農地の保全

② つくります! 次世代に引き継ぐ良好で安全な都市環境の整備

③ 支援します! 区と連携した市民・団体・企業との環境活動の推進

④ すすめます! 効率・効果的な施策・事業の推進と組織管理

(2) 重点推進課題

① 豊かな水・緑環境をまもり・つくり・そだてる

② 安全・安心な生活環境を確保する

③ 活発な地域の環境行動を支援する

(3) 8つの柱

① 環境政策の総合的な企画調整

総合的な都市環境施策、地域環境施策を推進している。

② 身近な水緑の創造

身近な水緑空間がより充実するとともに、緑の総量が維持されている。市民とともに水・緑をつくる取り組みを推進している。

③ 農のあるまちづくり

農地保全策を展開するとともに、市民と農業者の連携が進んでいる。

④ 安全な都市づくり

総合的な浸水対策の実施により浸水被害が軽減するとともに、耐震強化によりライフライン機能の確保が進んでいる。

⑤ 環境保全の強化

有害化学物質対策などの推進により、安全・安心な生活環境の保全が強化されている。

⑥ 環境活動の推進

環境行動を支える人材が育成されているとともに、市民・団体等の自発的な環境行動が活性化している。

⑦ 地球温暖化対策等の推進

市民、事業者と協働で地球温暖化対策、ヒートアイランド対策、省エネルギー・新エネルギーの取り組みを推進している。

⑧ 効率的・効果的な事業運営

下水道事業の経営や局事業の評価・見直しなどによる行政運営の効率化が図られている。

目標、重点推進課題、8つの柱の項目ごとに旧局の事業をちりばめて再編の効果が出るように工夫しております。(8つの柱に記載されている事項は12月に到達する状況を示しております。)

5. 3局統合の事業

それでも各職員が取り組んでいる事業が大きく変わらない中では、三局が統合したからといって、その効果を意識して事業を実施していくことは難しいものがあります。

そこで、自分が実施している事業が環境創造局の目標の中でどのような位置づけを持ち、効果が期待されるのかを示す計画が必要となります。

以下に3局統合による総合的な事業を実施していくために策定をしております計画・事業をいくつかご説明いたします。

(1) 水と緑の基本計画

水・緑に関する環境施策を総合的に推進するため、市民にわかりやすい水・緑の環境目標やさまざまな施策を実施する上での基本方針です。これは、「横浜市緑の基本計画」「水環境計画」「水環境マスタープラン」の3つの計画を融合するものです。

現在、策定中で、今年度末の策定をめざしております。

(2) 水と緑の回廊事業

河川流域ごとに水・緑の有機的な環境ネットワーク形成をめざし、総合的・効率的な水緑環境の整備を推進する事業です。

現在、水と緑の基本計画の策定と合わせて、整備方針を作成中です。

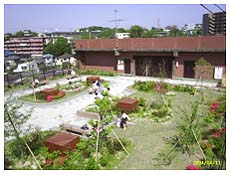

(3) 都心部の水緑づくり事業

都心部を総合的な水・緑施策を展開する地域として位置づけ、水と緑の拠点整備・ネットワーク化、市民・事業者の協働による町並みの緑化などを推進し、環境の向上と魅力アップを図る事業です。

2005年度は、市民から募集したアイデアを基に、市役所の屋上の緑化と壁面の緑化を実施しました。

|

|

(4) 環境再生事業

水・緑施策の総合的な展開、市民協働の推進によって、横浜市唯一の海水浴場を有し、市民にもっとも身近な水辺である金沢湾周辺の水質改善、魅力アップを図る事業です。

6. 境界線の事業が注目

新たな計画や事業だけが、3局統合の効果を高めるわけではありません。ここで紹介するのは、今まで旧局で実施していた事業であり、新規の事業ではないのですが、3局が統合したことによって、事業の位置づけがわかりやすくなったものです。

(1) 水源の森

樹林地の持つ保水、治水機能の保全と河川の水量を確保するために、市内の源流域の樹林地を水源の森として指定します。

旧の下水道局が所管していた事業ですが、環境創造局となったことにより、旧の緑政局が所管していた市民の森(おおむね5ha以上の樹林地で、レクリエーション利用が可能)などと一緒に保全していくこととなりました。

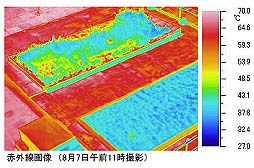

(2) ヒートアイランド対策としての屋上緑化

緑地が特に不足する市街地において、良好な自然環境を創出し、ヒートアイランド現象の緩和の一助となる建築物の屋上での緑化を推進します。

旧緑政局で実施していた事業で、緑を増やすことを主目的として実施していましたが、ヒートアイランド対策としても大きく打ち出しております。

|

|

|

(3) 下水汚泥消化ガスの有効利用

水再生センター(元は下水処理場と言っていましたが、局再編に伴い名称が変更になりました)から汚泥資源化センターに送られてきた汚泥は、卵形の消化タンクで嫌気性消化(発酵)させ、有機物を少なくします。このときメタンを約60%含むガス(消化ガスという)が発生します。消化ガスは都市ガスの半分程度のエネルギーを持つのでガス発電や燃料電池発電に利用し、施設内の約8割の電力を賄っています。

主な目的は、資源の有効活用ができないかということでしたが、メタンをそのまま排出することを考えれば、温暖化防止対策でもあります。

|

|

|

7. 環境創造局における農政

余談になりますが、自分は農業職という職種で、今でこそ環境政策課で旧環境保全局の仕事を中心にしておりますが、旧緑政局の時代には、農政の仕事をしていました。ここで少し環境創造局内での農政のあり方について、自分の意見を述べたいと思います。

意外に思われるかもしれませんが、横浜市は神奈川県内では、1、2を争う農業生産額があり、野菜に限って言えば全国の市町村の中でも有数の生産地です。

旧緑政局では、「緑のオープンスペースを市域面積の20%確保」を大きな目標に取り組みを進めてきました。緑のオープンスペースには緑地、公園、農地及び緑化した土地を位置づけており、農政は緑のオープンスペースである農地を保全するため「都市農業の振興」「農地の保全とふるさと景観」「市民と農とのふれあい」の3つの目標のもと事業を実施してきました。しかし、オープンスペースとして農地を残して行くには農振法などによる法律に基づく担保に負うところが大きく、市街化区域と隣接している農振地域が多い横浜では守るのに一苦労で、指定を増やしていくことはとても難しい状況でした。

環境創造局となり、それまでの「農政部」から「環境活動推進部」という部に農政は位置づけられました。緑の一部である農地を残していくという目的は無くなることはありませんが、それよりも大きな環境保全の一環としての農地の保全、農業の振興が位置づけられたような気がします。田や畑は、耕作しているだけで、ヒートアイランド現象の緩和になりますし、地産地消の取り組みは、農産物の輸送の低減からCO2の削減にもなりますし、栽培収穫体験ファームなどの体験農園は、環境活動・環境学習の良い機会だと思います。

法律等による保全を拡大していくよりは、環境行動の一環として、農家だけでなく市民も協働して保全や振興に取り組んでいく方が、横浜市に農業があること、都市農業の多面的機能の位置づけの拡大となり、農地保全に取り組む職員にとっても気持ちの上での負担が軽減されるのではないかと思います。

今は、あまり大きな変化を感じないかも知れませんが、今後、異動があるたびに職員が他の部署と行き来することにより、改めて感じられるのではないかと思っています。

|

|

|

8. これからの環境創造局

このように環境創造局となったことにより、個々の事業の位置づけがより広くなり、大きな意味を持つようになりました。

もともと各事業とも環境に配慮した側面を持っていますので、その部分を強調していくことによって、環境行政の総合的な実施へと結びつけていくことができると思います。

例えば、ある事業に温暖化防止対策の側面を持たせる(強調する)とすると、他の事業でも同じような側面を持たせる事ができるかも知れません。そうなれば、温暖化防止対策という視点から2つの事業を整理・拡充していくことも検討できるかも知れないからです。

ただし、事業の面からみれば良いことの方が多いように見えますが、実際には環境創造局になったことによって、局が大きくなってしまい、課の数、職員の数が多く、同じ局内でも付き合いの無い課の人とは、同じ局であるという意識が薄いというのが問題で、これを何とかしない限り、縦割り行政が残ったままで、環境行政の総合的な実施は難しいのかも知れません。

職員や課の数が多い中で、繋がりを持っていくことはなかなか難しいのですが、例えば早道としては、全体が見渡せる総務課や経理課などの課を経験して事業課へ異動したり、それが無理であれば、人のつてを頼って顔見知りになったり、組合などの組織を活用することも必要かも知れません。とにかく、壁を取り壊していくことが今後とも重要な課題ではないかと思います。

また、今回の当局の再編は「環境」と言う言葉をポイントにして行われています。環境と言っても身近なことから地球環境まで様々ですが、職員一人一人が、環境という見えにくい問題と自分の仕事がどうかかわっているのかを、意識して考えていかないと環境創造局がめざすものには近づかないのだろうと考えております。

(連絡先)自治労横浜環境創造支部 日置拓也(横浜市環境創造局農地保全課) ℡.045-671-2634