|

【論文】

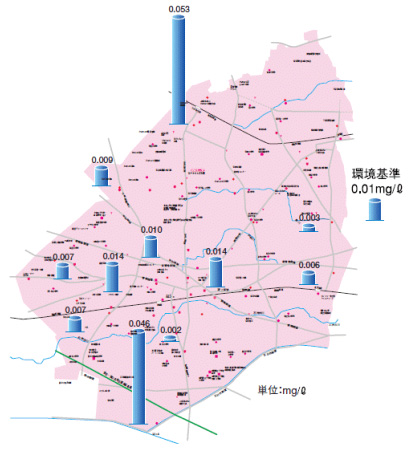

1. はじめに 地下水は、生活用水や災害用だけでなく、飲用にもまだまだ使用されています。しかしながら市民生活に身近な地下水が、テトラクロロエチレン・トリクロロエチレンなどの有害物質の一種である揮発性有機化合物(VOC)によって汚染されている事が判明しています。 2. 環境行政の基本は解りやすい環境調査データーの提供 西東京市においても合併を機会にあらたに調査内容を整理し、毎年関係セクションと連携して市内全域の防災井戸のうち40箇所程度を抽出して調査をすることによって地下水の現況を監視しています。有害物質であるVOCのうち汚染が懸念される代表的な3物質であるテトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタンを調査しています。2004年度の調査では45件のうちテトラクロロエチレン11件が環境基準をわずかに超過してしましました。 「西東京市の環境」ホームページアドレス |

図1 平成16年度地下水調査結果(テトラクロロエチレン)

|

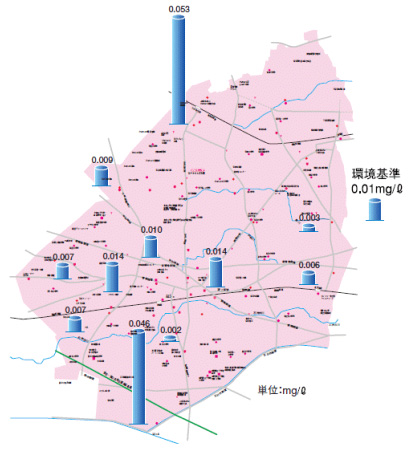

3. 有害物質(揮発性有機化合物<略称VOC>)による地下水汚染の原因とそのしくみ 有害物質の一種であるVOCは、頭痛・めまい・肝臓障害の原因となり、発ガン物質の可能性があるといわれています。揮発性と低粘着性があり、水より重く分解されにくく土壌深く浸透し、液状やガス状で土壌中に存在し容易に地下水にまで達し長期に亘って広範囲に汚染を引き起こします。 工場等での溶剤の使用・処理過程の不適切な取り扱い、漏出、廃溶剤等の埋め立て処分、不法投棄など有害物質を取扱う事業者が化学物質を適正に取り扱っていなかったことが原因です。 |

図2 地下水汚染のしくみ

|

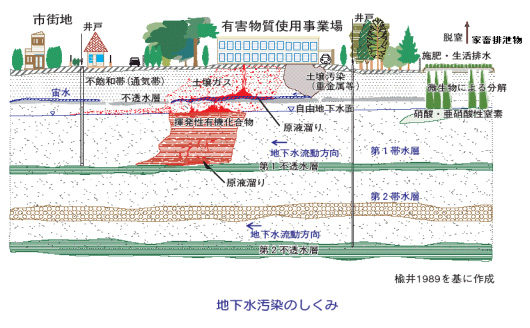

「地下水をきれいするために」より抜粋 4. 有害物質による地下水汚染原因究明と事業所一斉調査 VOCによる地下水汚染の原因のほとんどは、やはり事業所の有害物質の不適正な管理にあると思われます。上流部分である工場等の汚染が敷地内土壌を汚染し下流部分である地下水を汚染します。 2003年度事業所調査の回答結果

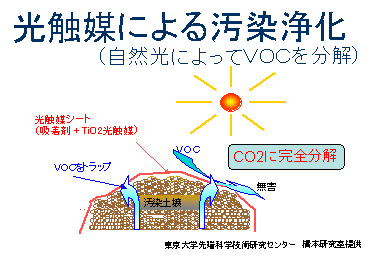

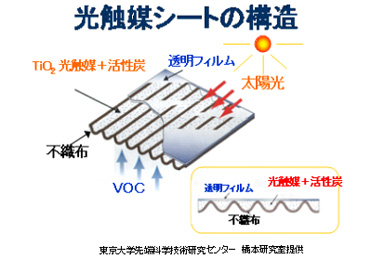

下段:業種等別ごとの回答の割合(%) 5. 東京都と連携した対策会議の設置 VOCの地下水汚染対策を実施する場合、市は東京都との連携が必須です。西東京市・東京都環境局多摩環境事務所・東京都福祉保健局多摩小平保健所の3者で対策会議を設置し、測定データーの情報交換・歩調を合わせた立入調査や原因究明調査の実施及び検討を行いました。 6. 産官学が連携した安価な土壌汚染対策の研究協力 地下水汚染の原因である土壌汚染が判明しても、対策には莫大な浄化費用が必要とされ零細企業が負担することは極めて困難です。 (光触媒による土壌浄化のしくみと実験現場) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 図3 | 図4 |

|

|

|

|

|

|

|

7. 産官学の連携による環境改善対策 地下水汚染は行政の区域を越えた広範囲な環境問題です。 |