【自主レポート】

|

エネルギーの有効利用について 島根県本部/松江市職員ユニオン |

1. 松江市の都市ガス事業の経過

松江市における都市ガス事業の歴史は1912年に当時、関西ガス(株)が当市に進出し創業を始めました。しかしその後、経営が思わしく行かず一旦は1918年に廃業しましたが、当時の松江市として『市民の日常生活に関係の深いこの事業は市営をもってするのが最も妥当である』との判断により1930年に松江市営ガスとして都市ガス事業が再開されました。それ以降は、戦時中に一時的にガス供給停止した以外は2度の石油ショックにも耐え、現在まで安定・安全に都市ガス供給を行い、市民に親しまれてきています。

この長い都市ガスの歴史の中でも、原料は石炭、ナフサ、ブタン、天然ガスと時代に併せて変わってまいりました。

特に2000年までは都市ガスの原料に石油系のブタンを使用していましたが、国の基幹エネルギーである天然ガスに変更することにより、

・石油と比較し将来も安定して都市ガス供給が行えること

・地球温暖化につながる二酸化炭素の発生が少ないこと

・大気汚染源となる有害物質を含まないこと

・熱量が2.4倍になりお客様の多様化するニーズに応えられること等

メリットが大きいことから島根県で初めて天然ガスが導入されました。

天然ガスの環境特性について表すと以下のとおりとなります(表1)。

| 表1 燃焼時の環境負荷物質発生量比率(石炭を100とする) | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

| 出典:(財)日本ガス協会ホームページ |

また、天然ガスは石油に比べて可採年数が長く、また石油ほど中東依存度が高くなく、世界に広く分布しているため、将来に渡って安定供給が可能になります(表2)。

2. 天然ガスの可能性

先程述べた環境性能・能力等により従来の都市ガスではできなかった様々な可能性が広がっていくことになります。

具体的には『ガスコージェネレーションシステム(熱電併給)』『ガス冷房』『地域冷暖房』『天然ガス自動車(NGV)』『燃料電池』などがあります。

(1) ガスコージェネレーションシステム(熱電併給)

ガスコージェネレーションシステムは、①天然ガスを燃料としてエンジン、タービン、燃料電池により発電し、②その際に出る排熱を回収してお湯や蒸気をつくり、給湯や冷暖房などに利用する省エネルギー性、経済性に優れたシステムです。電気と熱の総合エネルギー効率は70~80%と高く、そのため熱電併給システムとも呼ばれています。燃料にクリーンな天然ガスを使用することで環境保全に寄与すると同時に、熱需要の多い昼間に運転することにより、電力のピークカットにも資するものです。熱を多く使用するホテル・病院・工場・ショッピングセンター・オフィスビルなど多方面で導入が進んでいます。また、より小型で高性能なマイクロガスタービンやマイクロガスエンジンの導入が、小規模な店舗・事務所・家庭用で進んでいます。

松江市では、昨年オープンした新市立病院や松江テルサ等に採用されています。

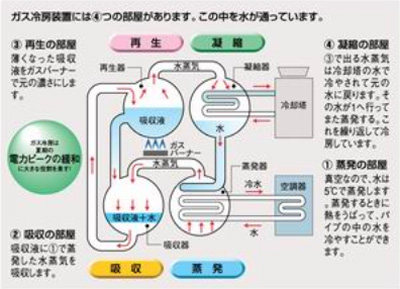

(2) ガス冷房

天然ガスを利用したガス冷房システムには、水の気化熱を利用して冷房を行う『吸収式』と、ガスエンジンでコンプレッサーを動かして冷媒を循環させて冷暖房を行う『GHP』(ガスヒートポンプ式)の2種類があります。『吸収式』は主にホテルや病院といったビル空調や地域冷暖房などの大規模施設に利用されており、『GHP』は主にオフィスや店舗などの小・中規模施設で利用されています。また、ガスコージェネレーションシステムにおいて発生した排熱温水や蒸気を有効活用して冷房を行うシステムもあります。

『吸収式』は水を冷媒とし、フロンを使用していないので環境に優しい冷房システムでもあります。『GHP』はガスエンジンの排熱を有効に回収するので非常に高い暖房能力を有します。特にガス冷房は夏季の電力ピークを緩和し、エネルギー消費の季節負荷平準化に役立つとして、国もエネルギー対策の一環としてその導入を促進しています。

|

(3) 地域冷暖房

中央プラント(エネルギーセンター)で冷暖房・給湯用の蒸気や温水あるいは冷水をつくり、配管を通して地域内のビルや施設に供給し冷暖房を行うシステムで、日本では1970年に初導入されました。『地域冷暖房』の燃料には天然ガスの他、電気・石油などが使われますが、クリーンな天然ガスを利用したものが最も多く、環境負荷の低減・省エネルギー・省スペースという利点を活かして、新宿新都心をはじめとして全国およそ150地区で天然ガスを利用した『地域冷暖房』が稼動しています。また、ガス冷房と同様にガスコージェネレーションシステムの排熱と組み合わせた、よりエネルギー効率を向上させた『地域冷暖房』システムの導入も進んでいます。

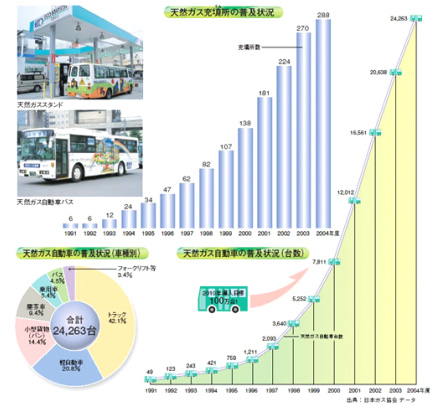

(4) 天然ガス自動車(NGV:Natural Gas Vehicle)

クリーンな天然ガスを燃料とする自動車で、SOx(硫黄酸化物)や粒子状物質を排出せず、ガソリン車やディーゼル車に比べ、NOx(窒素酸化物)やCO2(二酸化炭素)の排出量も少ない環境負荷の小さい低公害車です。燃料の天然ガスは高圧に圧縮されて自動車内のガス容器に充填されます。

車種もバスやトラックから軽自動車まで幅広く、『天然ガス自動車』は2003年度末には2万台を超え、2004年度末には24,263台の『天然ガス自動車』が全国を走り、燃料を充填するスタンドも288ヶ所設置されています。地球温暖化防止、大気環境汚染防止、石油代替エネルギー効果と一石三鳥の『天然ガス自動車』は、最も実用的な低公害車として、天然ガスの普及に合わせ、今後もますますの普及が見込まれます。国も『天然ガス自動車』と充填設備の普及促進を補助制度や税制優遇により支援しています。

松江市においても、古志原地区にエコステーション(天然ガススタンド)を建設し、ガソリン車と同じ様に天然ガス自動車の燃料充填ができるようになりました。また市営バスをはじめ、多くの天然ガス自動車が走っています。

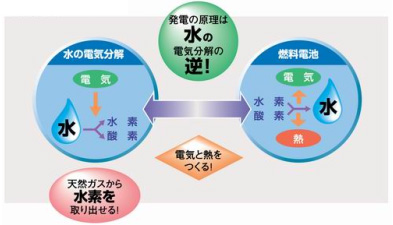

◆燃料電池のしくみ

|

|

(5) 燃料電池

燃料電池は天然ガスなどから取り出した水素と空気中の酸素との化学反応により電気を作り出す発電装置です。同時に熱を発生するので、その熱を利用して空調や給湯を行います。水の電気分解の逆の原理を利用しており、一連の過程で排出する主なものは水だけというエネルギー効率の高い、環境性に優れたシステムです。燃料電池には電解質にリン酸などの水溶液を使用する「リン酸形燃料電池(PAFC)」や固体高分子膜を使用する「固体高分子形燃料電池(PEFC)」などいくつかの種類があります。「リン酸形燃料電池(PAFC)」は既に実用化されており、病院や工場、学校等でコージェネレーションシステムとして利用されています。また、運転温度が低温で小型な住宅に最も適した「固体高分子型燃料電池(PEFC)」が、家庭用コージェネレーションシステムとして世界に先駆けて、関東地区で2005年2月に市場投入されましたし、関西地区でも2008年には市場投入が予定されています。

(6) 新たな資源と利用形態

・メタンハイドレート

『メタンハイドレート』は天然ガスの主成分であるメタン(CH4)ガスと水の分子が固まった氷状の物質で、「燃える氷」とも呼ばれています。永久氷土の下部や、深度数百メートル程度の深海地層中に見られ、日本近海をはじめ世界各地の海底岩盤内に多く存在していることが確認されています。『メタンハイドレート』から生成するメタンガスを新たなエネルギー資源として利用する可能性や、産出の方法が現在研究・開発されています。

・GTL(ガス・ツー・リキッド)

『GTL』は天然ガスから合成ガスを生成し、特別な触媒を使ってガソリンや軽油などの液体燃料を製造するもので、硫黄や窒素などの不純物を含まないため、燃料電池自動車への利用などクリーンな次世代液体燃料としての期待が高まっています。

・DME(ジ・メチル・エーテル)

『DME』は天然ガスから合成ガスを生成し、メタノールを経て液体燃料を製造するもので、物性はLPGと似ており、硫黄分を含まないため、次世代の軽油代替燃料としての役割などが期待されています。

3. 天然ガスの将来

前述のように、天然ガスにはまだ様々な可能性があります。特に2005年2月16日に京都議定書が発効し、同年4月には「京都議定書目標達成計画」が閣議決定されるなど、地球温暖化防止に向けての取り組みが重要かつ喫緊な課題となっています。それ以降全国的に産業部門での天然ガス利用が加速しており、今後も増加傾向が続くことが確実視されています。

一方で、ここ最近の原油価格の暴騰によって様々な分野に影響が出ています。今後も、中東等の地域紛争や中国等の経済発展に伴う需要増等によって、いまだに原油価格の下降傾向がみられない中、将来に向けて安定したエネルギー供給を確保するためにも、できる限り脱原油を進めなければなりません。

このような実態の中、今後、環境対策や都市基盤の整備等の観点から地方都市の松江市がおかれている地域実態の中では行政機関としての役割を果たすことがもっとも重要になってきます。

現在、エネルギー業界を取り巻く状況は、規制緩和や技術の進歩などにより、総合エネルギー産業化(電気、石油、ガス事業者間の相互参入)が始まってきています。

松江市のような小規模都市においては、過去の歴史的背景、セーフティネットの観点からも、エネルギー供給の中核を行政自らが担うことによって、ライフラインを確保し市民の皆様へ、安全・安定・安価にエネルギーを供給していくことが必要であると考えます。

また、環境問題の観点からも、地球温暖化対策の一環として、行政が積極的に環境にやさしい天然ガスを供給し普及させることにより、地域における先導役として、責務を果たしていくべきであると考えます。

今後も市民の生活は多様化していく中で、環境問題に対応しながら、快適な暮らしができるよう考えていかなければなりません。