【自主レポート】

|

市民立法は可能か? 福井県本部/鯖江市職員労働組合・市民自治研究会 |

1. 「市民立法」とは?

近年「市民立法」という言葉を、市販の行政関係の本のなかでも目にすることが多くなってきました。ここでは、まずこの「市民立法」という言葉の意味を考えておくことにします。

(1) 対官僚・対国としての「市民」

日本で最も早い時期から「市民立法」という考えを提唱したひとりでもある法政大学の松下圭一氏によれば、「市民立法とは、『市民主導の立法』をいいます」という定義がされています(『政治・行政の考え方』)。今ここで、この定義自体の当否を問うことはしませんが、松下氏は同じ本の中で、明治憲法下から続く「国の法務官僚による立法技術の独占」について何度も言及していることからも、この「市民主導の立法」という表現は、「官僚立法」すなわち「官僚主導の立法」に対比されていることは明らかです。

「日本ではひろく、立法とはいわゆる官僚の統治秘術だと考えられてきたのは事実です。ですから、市民などは立法ができるはずはない、立法は国会すらもできず、省庁が内閣法制局とともに行うという伝説ができあがっており、伝説だけでなく実態でもあるわけです。」(松下氏、市民立法機構設立記念総会「市民による立法をめざして」記念スピーチ「市民が法をつくるということ」、1997.5.9)

つまり「市民立法」とは、こうした伝説&実態に対抗する手法として発想されているわけです。

一方、市民による「立法」という行為をみるとき、私たち市民にとっては、そのなかで最も身近で基礎的な「政府」である自治体の法律=「条例」がターゲットにあがってきます。

この点では、2000年4月の地方分権前後から、「自治立法」という言葉が使われるようになったことが注目されます。こうした用語が生み出された背景には、地方分権一括法により条例の制定権が拡大されたことにより、各自治体における条例にこれまで以上に重要な位置が与えられたことがあります。

1998年2月に、川崎市において「第11回『地方新時代』市長村シンポジウム」が開かれました。この報告書が、「自治立法がまちをつくる」と題されていることは、国や法律に先んじて「外国人市民代表者会議」や「地域教育会議」「こどもの権利条例」といった独自の先進施策・条例を生み出してきた川崎市だからこそ、意味があると言えます。

つまり、ここでは(松下氏の言い方を借りて書けば)「国主導の立法」に対し、「自治体主導の立法」=「自治立法」という概念があるわけです。

そして、上記の「市民立法」「自治立法」といういずれの用語法にも、立法行為を官僚や国の独占から解放するという強い意識が見られます。

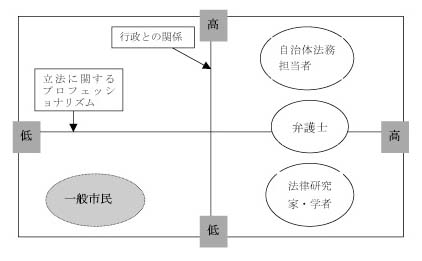

(2) 「立法」の専門家・専門機関

この場合、官僚・国に取って変わる存在が「市民」であるべきことは自明としても、具体的には、「市民立法」を進めるための担い手として、どういう市民側の機関・人的資源が想定されているでしょうか?

前掲書「自治立法がまちをつくる」では、

「きちんとした形で条例を作っていこうとすると、やはり専門家のアドバイス、助言が必要です。(改行省略)地方自治体地方自治体の場合、その専門家はどこにいるかというと、一番身近なのはやはり自治体の職員であります。」(森田朗氏)

という発言があります。

また、松下氏は、

「ここで、市民レベルにおける立法の理論・技術の開発・蓄積・習熟、さらに市民型の法務専門家層の形成については、政策法務に取り組みうる市民型弁護士の大量醸成をはじめ、さらに市民型の法務専門家ないし立法専門家を自治体法務室、さらに国会両院の法務スタッフに蓄積できるか否かを、私はきびしく問いたいと思います。」(松下氏、前掲書)

と述べています。

彼らが、分権社会において、いわゆる「自治体法務」を重要視し、自治体職員や自治体法務室をその主要な担い手として考えているのは、(1)で見たように「市民立法」を「官僚や国主導の立法」に対峙させ、それに取ってかわるべきものと位置付けていることからも、当然、予想されることです。つまり、自治体が作った条例が、国の法律とぶつかり合うような事態になったときに、自治体側には「最終的には裁判所に行くような、法律の解釈をめぐる紛争になるわけですから、それに勝って自治体側の言い分を通していくためには、相当高度な法律能力、理論武装が必要になる。(森田氏、前掲書)」というわけです。

さらに、「法律の世界というのは、一般の方にはなじみの薄い世界」で「かなり専門的な領域に属する」(以上、森田氏、前掲書)上に、そこには「市民立法にも市民自体のスキルとしての立法技術の熟達が必要である、という緊張」(松下氏、前掲書)があることもまた事実で、それが「市民」が主導して立法を行うという場合にも、そこには法律に習熟した専門家・専門機関の関与が必要との認識を与える要因となっていると考えられます。

(3) 国から自治体へ、そして…

しかし、地方分権一括法の施行前後、よく見られたこの種の議論は、どちらかと言えば、「団体自治」の問題、つまり国の「立法」権を自治体に委譲するという観点からのものに片寄り過ぎてはいないでしょうか。

立法の主体が、国から自治体に移るということ、それは確かに全国一律の法文で、北の果てから南の果てまで、地方も都市も、画一的に律するという前時代的やり方から大きく前進しました。ただ、そこに市民が直接的に関わる仕組み・手法が開発されないなら、それは単に「官官分権」、つまり今までよりも相対的に市民に「近い」ところで立法が行われる、というだけの話に終わってしまうでしょう。

実はこうした「自治体=分権時代の立法の主体」という考え方は、意外に根強く自治体関係者のあいだに広まっていて、例えば、先の市町村シンポジウムの議論でも、

「私たち自治体職員は、法務能力を高める必要性を改めて認識しなければいけないと思いますが、例えば、事務を行う段階で、市民の話を十分に聞くとか、分かりやすく説明をするとか、必要に応じて他のセクションと調整をするといった作業が肝要だと思います」

といったあくまで立法の主体・決定権は自分たちの側にあるという意識を丸出しにした自治体職員の発言が多く目を引く結果に終わっています。

松下氏は、先の本『政治・行政の考え方』のなかで、1960年代の革新自治体の登場についてこう書いています。

「当時の市民運動はまだ『飛鳥田さんオネガイシマス』『美濃部さんオネガイシマス』というオカミ崇拝がその現実でした。(改行省略)革新自治体の初期は、いわば革新系『水戸黄門』が、助さん格さんという自治体職員をつかった<善政>への素朴な期待でした。」

この言い方を借りれば、市民立法の中心的担い手を「自治体職員」や「法律の専門家」、またはそれらの連係による「自治体法務室」に置くとする考え方は、いまだ「市役所やお役人は、おそらく国よりは私たちのことを真剣に思ってくれているだろう」という<善政>への素朴な期待に過ぎないように思えてなりません。

こうしたことから考えても、今後私どもは、むしろ一般市民が自分自身で行う「本物の市民立法」をめざして、新しい理論と手法を開発する必要が急務といえます。

2. 市民だからこそできる立法をめざして

とはいえ、法律の素人たるまったくの市民が立法行為を行うこと、これは実際に可能でしょうか? 私どもは、この「本物の市民立法」が可能であることに肯定的ですが、それには2つの理由があります。

(1) 市民参加が条例を進化させる

1つ目の理由として、いろいろな意見を持つ市民が集まって条例を作ることは、条例それ自体の質・実効性を高めるために有効であるという点が挙げられます。

現代の行政活動は、極めて多様に分化した市民ニーズを背景に、複眼的視点を持つことが不可欠と言われています。

例えば、道路を一本作る際にも、経済効果や交流促進・渋滞解消を理由に道路建設を推進する人たちがいると思えば、一方では環境問題や交通事故の増加を理由に建設に反対する人たちが存在します。他にも、原子力発電所やダム・地方空港の建設、農業施策、ごみ処理問題、第3セクターの経営などなど、すべての市民が一致して望む施策はすでにないというのが実情です。こうした時代にあっては、行政側が自分の担当セクションだけで計画を立案し実行に移したとしても、決してうまくいかないのは当然です。

条例作りも、それがその自治体の政策・施策と密接に関わりがある以上、上記のような複眼的視点からの発想が必要です。

複雑化した課題にチャレンジするために条例を作る場合、これまでのように、その地方の独自性を無視して、全国画一の国の条例準則を引き写すことは論外です。また、市の担当部署の職員と法務担当セクションが一部の開明的な専門家・学者の意見を聞いただけで条例案を作ることも、また同じ落とし穴に落ちる危険性が大と言わねばなりません。

さらには、このことはまた、例え市民が参加して作られた条例であっても、政治的・信条的に同じ者だけが一方向からの視点で解決策を考え構想された条例は、これもまた無意味であることを示しています。

市民法制局準備会の呼びかけ人のひとりである千葉大学助教授の橘幸信氏は、条例作りの基本について、

「『多様な価値観を持つ人々が、それぞれに議論をし、合意形成をめざして妥協していく』── 条例づくり(法制執務)の基本は、テクニカルな部分を除けば、これに尽きると思います。」(「総合介護条例のつくり方」)

と述べています。

このように、現代の条例作りには、できるだけいろんな立場の市民が集まり、フェアな立場で意見を出し合うことが望まれます。そして、こうして市民による条例作りの運動は、市民が合意形成を進めるための貴重な場を、私たちに提供してくれることにも繋がります。

(2) 「市民協働」型の条例を作る

「市民立法」が可能であることの2つ目の理由、それは最も根本的な理由ですが、条例それ自体のあり方が変化してきていることが挙げられます。

近年、多くの先進自治体で、市民と行政のあり方を再定義したり、両者の協働をコーディネートしたりするための「市民協働」型の条例が作られるようになっています。

「自治基本条例」「住民投票条例」「市民参加条例」「まちづくり条例」「情報公開条例」「市民活動(NPO)推進条例」「男女共同参画推進条例」「こどもの権利条例」などがそれにあたります。これらの条例は、決して国の法律を補完したり、そのすきまを埋めたりするようなものではなく、自治体が(国と対等の)「地方政府」として立つために当然備えるべき基本的な「住民自治」のシステムに関する性格のものと考えられます。

従来の法律・条例観では、それらは住民を「統治」したり、権利を「規制」したり、事務的な処理の「基準」を示したりする権力的なイメージが先行しがちでした。しかし、これらの「市民協働」型条例は、行政が住民を治めるための手段ではなく、行政と住民とのあいだでかわされる「約束」「共同宣言」としての役割が強いとも言えます。

その意味で、これらの条例を制定するときに、その立法過程に行政の法務担当者や法律の専門家だけが関与し市民の参加が保証されないとすれば、それはまったく条例として不完全なものになることは自明のことです。

つまり、分権時代の自治体にあっては、生活者としてその地に暮らす一般の市民が作るからこそ意味がある条例というものがすでに出現しているのです。

そして、私どもが「市民立法」という言葉を使う場合、第一義的には、こうした「市民協働型」の条例を、法律の素人である市民がまったくの白紙状態から作り上げることを想定しているのです。

(3) 市民立法の実践

私どもは、地方分権一括法の成立前夜にあたる2000年から、市民自身による条例作りに関する実際的なノウハウを蓄積するため、上記の考え方を実践に移す取り組みを始めました。

まず、「介護保険条例・市民案策定ワークショップ」を立ち上げ、地方分権時代に初めて産まれてくる条例でもあった「介護保険条例」の条例案を市民参加で作りました。(このワークショップで作られた条例案は、鯖江市並びに隣接の武生市において、実際の介護保険条例の内容に生かされることとなりました。)

また、その後、市民による条例作りをより系統的に考える「市民立法ワークショップ」を開き、そこで「市民参画条例」を市民参画で構想する試みを、現在も継続中です。

これらのワークショップに共通なスタンスは、決して法律や行政の専門家ではない年齢・職業も違う多様な市民が1つのテーブルについて条例を作るという点です。その細かい実践経過の報告は、別の機会に譲るとしても、こうした一見無謀とも思える試みの中からも、市民が立法行為を行う際に辿るべきプロセスのようなものが見えてきたことは、1つの成果であると考えます。

それは、おおむね次のような段階を経ることになります。

① 課題について、いろんな立場からできるだけ多くの意見を集める。

② 意見を分類し、その中から課題の解決を難しくしている問題点を抽出する。

③ 各問題点について、それぞれ解決策・対策を考える。

④ 挙げられた解決策・対策のうち、条例で規定するべきものと、それ以外のものを分ける。

⑤ 条例で規定するべき解決策・対策を、条文というかたちで表現する。

このなかで、私どもが最も重要と考えるステップは、①~③です。徹底して議論し、そのなかからのみ納得できる「答え」もしくは「妥協案」を見つけていくこと。それは、非常に多くの時間とエネルギーが必要となる作業ですが、民主主義の基本でもあるこのステップを省略することはできません。

もっとも課題に精通した学者や行政の担当者であれば、③~⑤だけの作業で済む場合もあるわけで、そうした立場の人から見れば、こうした手法はいかにも「回り道」に見えるかもしれません。しかし、実際の社会で暮らし条例の中身を具体化するのは、いかにも「ものわかりのいい」専門家だけではないのです。最も小さい政府である自治体に作られる条例は、多く非専門家である私ども自身によって実践されるために存在することを忘れてはならないでしょう。

また、これらは、「立法の素人」「政策作りの素人」たる市民が、条例を作るために考え出されたプロセスですが、それはまた行政の担当者が今後、市民参加で条例や政策を作るときにも有効な手段となることはいうまでもありません。

以上のような考えから、私どもは、冒頭の「市民立法」の定義を次のように修正する必要があると考えています。

それは、「市民立法とは、『市民だからこそできる立法』をいいます」というものです。

そして、この立法は、今後、私ども市民の運動の中から「市民だけにしかできない条例」が多数生まれることによって、初めて実現されるものです。今後、日本の各地で、同種の運動が進められることを期待します。

*参考文献

『政治・行政の考え方』松下圭一 著、岩波新書、1998

『自治体は変わるか』松下圭一 著、岩波新書、1999

市民立法機構設立記念総会「市民による立法をめざして」記念スピーチ「市民が法をつくるということ」 松下圭一、1997.5.9

『第11回「地方新時代」市長村シンポジウム報告書 自治立法がまちをつくる』市町村シンポジウム実行委員会 編、公人社、1998

『総合介護条例のつくり方』橘幸信・堀越栄子 編著、ぎょうせい、1999

「条例制定過程への市民参画の意義と課題」橘幸信『都市問題』2000.7月号所収、(財)東京市政調査会