【自主レポート】

大阪府本部/大阪市従業員労働組合 |

1. はじめに

大阪市従の運動の歴史は、行政事業の重要な市民接点の第一線職場にありながら、賃金・労働条件が厳しく差別されてきた過程のなかでの、日々の現業労働者の社会的・身分的な向上と改善のたたかいでした。さらには、現業労働者や現業労働そのものに対する差別と業務改善、作業環境改善に向けたたたかいでもありました。

その運動の伝統を継承しつつ21世紀の現業労働を展望するとき、その時代時代の社会状況を的確に据えたこれまでのたたかいの教訓と成果を見据える必要があると考えます。

今の時代に対応できる現業職場を創る、すなわち行政改革が進む中で、単に与えられた仕事だけをこなすということだけでは、職場は持ちこたえられない現状が各自治体でも露骨に現れてきています。

今、「分権・自治体改革」が声高に叫ばれていますがあまり進んでいません。これは、市民の側から自治体を見ず、行政の側から自治体を見ているから範囲が限定され、行政特有の縦割りのシステムによる弊害などによって市民が要望している自治体づくりになっていないといえます。

私たち現業労働者は、行政分野の中でも、より直接市民に近いところで仕事をしているという特性をフルに活用し、コミュニティサービスの具体取り組みを早急に創り上げることが重要です。「行政が何をしているのかもわからない」という一方通行的なこれまでのサービス提供ではなく、市民から直接的に意見や要望を聞き取り、その意見・要望に対して迅速に対応でき得る行政内部におけるシステムの構築や情報発信機能の充実こそが求められています。

もう一つは、コミュニティというのは、人と人がつながりあって地域社会をつくっていくわけですが、現在は、孤立化してつながっていないと言われています。独居老人の増加による「孤独死」や、地域で子どもを育てていく環境が薄れているための児童虐待などの多発、ドメスティックバイオレンスなどの増大、環境破壊の進行など、大都市特有の人と人の関係が「切れた関係」と言われていますが、今こそセーフティネットといわれている公務としての役割のもとでの新規業務、すなわち、地域でのパイプ的な役割やサポート役が重要であるといえます。

2. 現業労働者を取り巻く現状

私たちを取り巻く情勢は、公務員制度改革などの動きやさらには、小泉政権の市場万能主義による民営化路線によって、公務員の身分問題にも波及する可能性があり、ますます厳しい状況で進行しており、こうした社会状況に対応できるよう早急な政策提起や具体取り組みが求められています。

また、全国の自治体現業職場を厳しく襲っているのが、「PFI」と言う手法です。

若干の経過としては、イギリス・アメリカ・ドイツなどでは、「小さな政府」を標榜し、行政改革とともに国によって違いがあるが民営化、規制緩和、が基軸の政策として打ち出し、これを受け、国内では、82年の第二臨調の第3次答申で財政改革の路線として「増税なき財政再建」という考え方が示されました。

こうした行財政改革の一環として、民間活力路線が進められ、85年の電電公社民営化、87年の国鉄民営化などの民営化が相次いで行われた。こうした民間活力の動向は、バブル経済などの過程でストップがかかるが、国の法人税の減少により歳入が落ち込み、景気・経済対策による財政支出の拡大とそれにともなう歳入欠落を埋めるための公債依存度が上昇し、財政危機がうまれてきた。これは、地方も同様であり、事業税や固定資産税など地方税の減少と単独事業などの投資経費の増大により自治体財政も大きく圧迫されています。

この間、深刻な不良債権処理問題を抱え、円安、株価の低迷、金融不安があり戦後2度目のマイナス成長を記録しました。

このように政府は、自らの失政によって招いた状況を棚上げし、行政改革、財政構造改革双方の観点から日本版PFIの導入の必要性をクローズアップさせています。

これを受けて、各自治体でも導入・検討が進められているなかにありますが、大阪市従は、とくに、活用検討にあたっては、行政責任のもと、公民の役割分担のあり方、公共サービスの質的向上や事業の特性などを検証するとともに、公共サービスの長期的継続性の確保などを勘案して、総合的に判断していくことが重要であると考えます。

大阪市従は、地方財政危機を名目に民間企業同様にコスト論のみを重視した公的責任の放棄やPFIという手法を用いた安易な現業職場の切り捨てを許さない立場のもと、導入・検討にあたっては、公共事業の企画・計画段階からの取り組みを強化するとともに、市民のためにどのようなサービスの提供を優先していくのか、公共事業としての重要度及び優先度はどうか、なども重要な検討課題としてあると考えています。

こうした厳しい状況のもと、現業職場の活性化は、急務な課題としてあり、これからの現業職場を考えるときのキーワードとしては、これまでの行政内だけの視点ではなく、自らも地域に戻れば一市民であることも念頭に、市民の視点に立った行政のサービスとは何かを具体に議論喚起を起こさなければならないと考えます。すなわち、私たちの側から言えばコミュニティ労働であり、市民の側から見ればコミュニティサービスの具体取り組みを現業統一闘争を中心軸として闘争の展開を図る必要があるといえます。

自治体では、財政が厳しいからといって総人件費の抑制を含むコスト論が浮上し、現業職場の切り捨て攻撃が進行していますが、大阪市従では、公的責任論でいうと地域ごとでの事業と事業が縦割りでなく横につなげていくシステムまたは、サービスとサービスを組み合わせることによってコスト論を越えるサービス提供ができると確信しこの間、現業職場活性化としてコミュニティ労働を全国に発信しています。

3. 地域住民との接点を探る

全国の自治体現業職場は、地方行革という流れの中で民間委託などが進み、年々減少しており、行政改革の矢面に立たされている状況は、現在も急速に進行しています。

この間、労働運動全体が、歴史的に見て労働者の賃上げや労働条件の向上のみを重視してきた結果、「自分たちの労働のあり方」や「働きがい」という視点が欠落していたともいえ、わたしたちの業務が市民にどう役立っているか、市民はどのようなサービスを求めているのかなど、市民の視点にたった業務内容やあり方の検討を軽視してきた側面もあるといえます。

一方、市民の視点と言えば、現在、少子・高齢化、情報化、国際化など社会の成熟化に伴う新たな社会的課題の解決のために社会貢献活動を展開し、地域に密着した活動として個別化、多様化する市民ニーズに取り組むNPOなどの存在が注目されています。

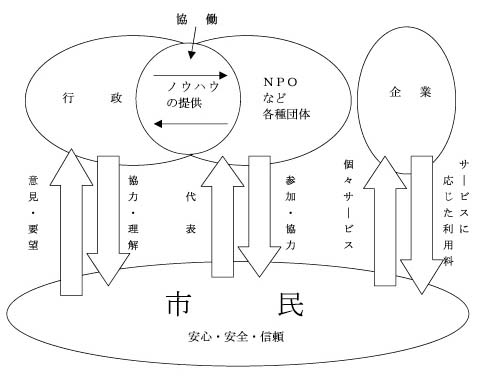

このように、市民の活動が活発化しているなかで、98年、国のNPO法の成立や99年の大阪市の「大阪市市民公益活動推進指針」において、市民活動団体は、公平性・平等性を活動原理とする行政や採算性を重視する企業では、対応できない多様化する市民ニーズにきめ細かく対応することができ、独立した立場から、行政・企業とともに公共的課題に取り組むパートナーとして、その社会的役割が大きく、従来の「支援」から協力して働くという「協働」という視点が示されています。

大阪市従は、分権自治体改革を進めるにあたり、地域に居住する人々のことを考え、行政サービスの担い手であると同時に、自治体を運営する地域社会のコーディネーターとしての役割を担い、多様なニーズに応えきれるシステムの構築が必要であり、従来の市民苦情を「処理」するという「問題解決型」から行政サービスを受ける市民の側に立った、新しい業務や政策を創っていけるよう市民と協働してまちづくりなど政策協議ができ得る「政策創造型」の自治体に転換することが求められていると考えます。

この間の運動の中で、多様な市民サービスに応えるには、市民の意見・要望を聞き取れるシステムが必要であり、かつ迅速に対応でき得る業務執行体制として、現業管理体制での充実・強化を目指し、具体取り組みの実践が求められているといえます。しかし、まだまだ市民と行政とのギャップが大きく、そのことを埋めるためにも、公的役割のもと地域実情を正確に把握するとともに、市民参加・協働の取り組みを進めていかなくてはなりません。

大阪市においては、「大阪市市民公益活動推進指針」を策定し、その中でとくに、「協働」というのは、市民活動団体が公共サービスの新たな担い手として社会的役割が期待されているなか、行政と市民活動との関係が従来の「支援型」というよりもパートナーとしてお互いのもつノウハウを活かし、協力し、連携を図るという意味をつよくもっているとされています。

現在、中央集権的システムの弊害が指摘されるなか、地方分権を求める動きが進み、中央よりも、国民の生活に密着した地方の場において従来の制度とライフスタイルを抜本的に変革し、地方分権の確立にあたっては、市民参加の保障が必要不可欠であると考えます。

生活の質を見直して地域社会のありようを最終決定するのは、地域住民自身であるとされているなか、市民生活に必要な行政サービスを充実させることは公共部門の責任として確立していかなくてはなりませんが、公平性・平等性を活動原理とする「行政」と採算性を重視する「企業」の従来の活動だけではなく、市民の多種多様なニーズにきめ細かく対応していくことから、市民活動団体と相互連携・協力を行い、それぞれの特性を生かしてサービス提供する必要も否定できません。しかし、単に、これまで行政が担ってきた業務をNPOなどに民間委託するということであれば、安上がり行政であり、行政責任の放棄としかいえません。

現在、市民団体やNPOなどは、必ずしも自立や自己責任に基づいて行動しているわけではなく、実際に、NPOなどが自立するには、法人格の付与のみにとどまらず、さまざまな支援策も必要であり、とくに、自治体との「協働」や自治体からのこれまでの技術、技能、経験などを活かした支援にあるとすれば、その体系化、具体化したルールづくりが必要であるといえます。

大阪市従は、今日まで行政の最先端の現場で諸先輩方が培ってきた現業労働者の経験に基づいた知識、ノウハウを市民に提供する役割を果たさなければならないとの認識のもと、地方分権時代の行政システムのあり方を考えるとき市民参画無くしてはなり得ず、地域に働く行政の第一線労働者として日常作業を通じて、市民とのふれあいのなかで人と人、市民と行政との信頼関係を築くとともに行政の最先端で働いているという実態から現業労働者が行政のスポークスマン的な役割を果たし、常に市民の生活要望を聞きながら行政に反映させなければならないと考えます。

この間、NPOなどの活動をはじめ市民の側からも主体的に行動を起こす機運の中、行政としての役割を明確にしながら市民の行動に対して応えるためにも市民活動を行政の役割としてサポートし、行政としてのパイプ役的な仕事を業務として位置付けることが重要であると同時に、現業部門の役割の検討を進めていかなければならないと考えます。

《図解イメージ》

4. 公務現業労働の利点を活かして

先程も述べましたが、現業労働者とは、行政の第一線で働き、地域をよく知っていますし、行政としても専門的知識が要求されるものであり、市民のアドバイザー的な役割を担っていると確信しています。市民がもっと行政の仕事にかかわっていくためにも、市民要望を的確に把握している現業労働者が行政と市民のパイプ役を果たすことにより「大阪市行政が変わった」と実感できる機会を具体的につくるかが問われています。

コスト論に打ち勝つためにも、市民から質の高いサービスと評価されるようなソフト面の工夫・創意が必要といえ、このことは、「公務サービスならでは」の付加価値のある仕事をするということであり、市民を味方につけるということでもあります。同時に、市民、利用者から「ありがとう」といわれる労働を行うことによる「働きがい」、強いては「生きがい」へとつなげていくことが重要な取り組みだと考えます。

5. 具体取り組みの実施

(1) 環境事業

環境・廃棄物対策課題の前進に向けては、市民・事業者・行政の三者一体の取り組みが求められることから、とくに、行政サイドからの積極的な啓発活動、動機づけなど具体の取り組みが重要となる。そうした取り組みは、産業廃棄物などへの規制行政とともに局事業として広範に行われているが、廃棄物対策に関わっては、「住民参加の清掃事業確立」を推進する立場から、24行政区を所管する環境事業センター(10センターと1出張所)で日常的な地域のニーズに応じた柔軟な廃棄物対策を進めている。

また、災害時・緊急時などへの対処、新法にかかる新規事業や作業変更について、地元説明会を開いて、市民理解を求めるとともに、社会生活の時宜に応じて、年末年始(12月31日まで収集作業計画)では、現業管理体制が地域の自治会会合等に参画し、収集計画の説明や住民要望を聞いて計画に反映させるようにしており、その市民周知にあたっては、地元説明会と合わせ現業組合員が周知ビラを持って、全戸配布を実施して協力を求めてきている。

加えて、8月のお盆では、市域の24箇所(陸受け19箇所、船受け5箇所)の地域で地元の強い要望もあり精霊流しが行われ、それらの計画段階から最終処理に至るまでの対処を図ってきており、そうした対応についても現業管理体制が中心に地域に参画し、住民と調整のうえ計画を実施している。

(2) 下水道事業

下水道の職場(施設)では、例えば下水処理場などで、一般公開を行っています。こうした取り組みに見学に来てもらうだけにとどまらず、市民の企画を受け入れることもできると思います。こうした機会に下水道への理解を深めてもらうことになるばかりでなく、例えば環境問題を考える企画などにおいて、住民と私たちがともに理解を深め、取り組みをしていくこともできると思います。環境に大きく関わる下水道の仕事に携わり、また、職場の環境保全活動に取り組む私たちが市民とともにやれることはたくさんあると思います。

(3) 道路行政の維持管理相談業務

道路上に掲出される、はり紙、はり札、立看板など簡易な広告物は、道路交通の妨げとなるばかりでなく、周辺の景観を阻害している大きな要因の1つとなっています。

土木職場では、日常業務のなかで「不法不正使用物件の処理業務」の一環として「違反野外広告物の除去作業」があり、市民から撤去の要請や苦情が多く寄せられるなか、屋外広告物法や大阪市屋外広告物条例に基づき、除去作業や啓発活動の強化を繰り返し図ってきました。しかし、抜本的な解決には至っていないのが実情です。そこで、建設局として、大阪市独自の施策を検討する必要性から、2001年7月に大阪市屋外広告物審議会に対し、大阪市における道路上の違法簡易広告物に対する措置の強化と対策への市民参加について諮問し、さらに同審議会の審議の参考となるよう、市政モニター電話アンケート調査を実施し、これらの広告物について、都市景観上どのように感じているのか、条例における規制の強化や違法広告物対策への市民協力について、意見や意識調査を行うとともに、より多角的な意見を聴取するため、ホームページを利用したアンケートも実施し、これらのアンケート結果を審議会に提出し、この意見を参考に市長に対し答申。この答申には「簡易に除去できる違法簡易広告物の対象の拡大」や「除去権限を市民、団体、ボランティア等によって除去できる制度の創設」また、簡易違反広告物掲出によって利益をうける『広告主』の責任追及を行うなど、条例改正を含め、画期的な内容も盛り込まれています。

現場段階での市民との除去作業はもとより、施策段階から市民参加を行い、「分権推進プログラム」の基本的な考え方にもあるように、市民と行政がそれぞれの役割分担のもと、事業の企画段階から実施段階まで、あらゆる段階において市民が参加し、協働できるシステムの構築とともに、除去作業活動に伴う必要な法令等の講習会の開催、市が交付する身分証・腕章の発行や、必要な道具を提供する一方で、私たち現業労働者が日常業務において培ってきた技術・技能を発信し、市民自らが除去活動を行うことにより啓発にも繋がり、さらにはそこでの市民意見を施策に反映できるしくみとして、各工営所を窓口に2002年10月より実施しています。

(4) 「子犬のふれあい広場」事業

大阪市の動物行政は、国において2000年12月に改正・施行された「動物の愛護及び管理に関する法律」(動愛法)を受けて、2001年に「大阪市動物の愛護及び管理に関する条例」(市動愛条例)を制定し、新たに動物取扱い業に対する規制、虐待に対する罰則の強化、飼い主責任のさらなる強化、協議会制度の新設等が盛り込まれた法規が整備され、動物愛護が前面に打ち出されてきたところです。

従来から実施している狂犬病予防業務は、今も依然として狂犬病が世界各地で発生しており、わが国に進入する可能性もある状況から、必要不可欠であるといえます。しかし一方で、社会的にはこれまでの動物を管理するという考えから、動物を同じ生き物として慈しみ、その生命を尊重するという、「愛護」の重要性が叫ばれる時代へと変化を遂げてきました。

これらの情勢に鑑み、また、市民によりよいサービスを提供するため、今後の行政のあり方として、狂犬病予防業務主体の体制を見直し、人間と動物のよりよい関係を構築していくために動物愛護関係を主体とした業務の充実を図っていくことが重要であると考えています。

大阪市動物管理センターでは、2002年4月から、市民が子犬とふれ合うことにより、生き物に対する正しい接し方を学び、動物愛護の精神を育んでもらうために「子犬のふれあい広場」を開設しています。動物管理センターのスタッフが動物愛護の普及啓発事業の核となるのはもちろんですが、これを経験した市民が経験談を地域で広げるとともに実践することで、自然に動物愛護の普及啓発が進められ、まさに「行政」と「市民」が協働した取り組みとなっています。

(5) 民生福祉業務

身体障害者・知的障害者への支援として、視聴覚障害者情報提供施設である大阪市立早川福祉会館では、点訳・音訳ボランティア養成事業を実施しています。これは市民の方々に広報紙などを通じて周知し、講習会を受講して頂いたのち、ボランティアとしてご活躍頂くといったシステムで、2000年までの延べ受講者数は2,500人弱にものぼり、間接的に視聴覚障害者の方々への社会教育の充実と生活支援に大きく寄与しています。

さらに活性化を図り、全市的な障害分野の基盤確立へ向け、その一翼を担う、多面的な機能を有した視聴覚障害者の情報提供拠点として、私たち地方公共サービスを第一線で担う現業職員と市民ボランティアとの連携のもと、障害を持つ全ての方々に支持していただける公的障害者施設をめざしています。

また、保育の分野については、児童福祉法の改正や保育所保育指針の改訂を踏まえ補完的役割の保育から地域のすべての子どもたちの育ちを保障するという理念へと転換が図られるなか、「大阪市立子育ていろいろ相談センター」では、子育てに関するさまざまな不安や悩みなどを解消するための相談や、子育ての意識を高め親への支援を図る講座や講演会などを開催し、子育て支援の拠点施設として市民の方々に広く利用されています。この施設では、市民参加の講座として、離乳食やアレルギー食、病児食をつくる『からだにやさしい食べ物講座』や丈夫な骨をつくろうと題した『いきいきクッキング講座』などを現業職員自らが企画立案・実践し、市民の方々から高く評価されています。

市の広報誌で参加募集しますが、各回募集定員の数倍の申し込みがあり競争率が高いということ、そして「なかなか当たらず、参加できない」という市民の方々の声にお応えするため、この間の調理実習講座の内容をまとめた冊子「いろいろレシピ」を他のセンタースタッフの協力のもと現業職員自らが編集作成し市民配布するなかで、とりわけ子育て中の市民の方々に高い支持を得ています。私たちは、この施設の意義を深く理解し、さらに複雑・多様化する市民ニーズに合致した講座内容を実施するなかで、現業職員自らが今日まで培ってきた豊富な経験や技術を生かし、市民の方々と共にその共有化を図ることで全市的な子育て支援施策の一翼を担っています。

(6) 港湾管理業務

港湾防災センターを活用した地域での防災協力者の育成をしていきます。

具体には、港湾防災センターが中心になって、地域の水防団や防潮鉄扉民間管理者などに対する防災に関する研修を拡充するとともに、消防など関係機関と連携して学校PTAなど市民に対する啓発を実施して、地域での防災協力者を育成していきます。

(7) 公園の維持管理相談業務

公園緑化事業について、“緑のまちをつくり、緑のまちを育む”ため、公園緑化事業の担い手としての技術・技能の更なる向上をめざして、局独自の技術研修体制をより充実させるとともに、市民ニーズに対応した維持管理業務の推進と、緑化普及啓発を軸とした地域推進事業の両輪を現業労働者が中心となって取り組んできました。

具体には、通常の直営による都市公園の維持管理業務に加え、区役所と連携した緑化講習会、緑化相談の定期的開催、各事業所の特性を活かした花と緑に関する広報誌の発行、地域の団体や教育機関からの依頼による環境学習への協力等があります。

そのうえで今後、重点的に取り組んでいく事業としては、「ふれあい花壇」があります。

これは公園の一角を「ふれあい花壇」として地域の市民に提供し、花壇づくりから維持管理を市民が責任をもって担ってもらうためのサポートを現業労働者が行い、市民と協働して花と緑のまちづくりを推進するとともに、地域コミュニティの醸成や地域福祉の充実に寄与していくことをめざしたものです。

また、「みんなのわくわく公園づくり」は、地域住民に愛され親しまれる公園づくりのため、公園の新設・改修についてその計画段階から住民参加によるワークショップを開催し、「こんな公園がほしかった」「こんなふうに使いたい」など、様々な意見を出し合って計画案を具体化していく手法ですが、現業労働者がアドバイザーとして参画するとともに、原則すべての街区公園(児童公園)を対象にしていくため、現在労使でそのシステムづくりを行っています。

市民参画・市民との協働を進めていく中で、これまでの業務のあり方についても当然検証が求められますが、時代に対応した現業管理体制の確立に向け取り組みを強化しています。

(8) 教育・地域スポーツ施設管理業務

スポーツを通じた市民の健康づくりを積極的に支援し、だれもが地域で手軽にスポーツを楽しめるよう、生涯スポーツ社会の実現に取り組んでいます。

今までは、単発的・定期的なスポーツイベントやスポーツ教室等の開催に片寄る傾向があり、その結果、参加者が固定化し、障害者の参加が困難であるなど、地域住民が継続的なスポーツ活動に十分に結びついていない場合がありました。

「総合型地域スポーツクラブ」は、地域住民のニーズと結びつき、各地域においてスポーツ愛好者にスポーツへの参加機会を提供し、継続的なスポーツ活動を行えるよう、市民との協働により、共に育てていく新たな取り組みです。

各地域スポーツセンターでは、館施設を利用しながら各地域の住民が参画し、自発的な取り組みにより、各スポーツクラブを育てる取り組みを行っています。

(9) 市場など維持管理相談業務

・市場のホームページ等を活用し、物流拠点から食文化の情報発信

・市民参加型イベントの開催・魅力ある集客施設、消費者の視点に立った開かれた市場

※ウォータフロント整備

本場へ地域住民が気軽に来ていただけるよう安治川沿いの整備

※いきいき市場の賑わい事業

全国に誇る大阪の食文化を支えてきた中央卸売市場の魅力を市民・消費者や生徒が直に感じ、食に関する知識を学ぶとともに体験する場として提供

今後、市場取引の施設から、市民の社会教育、学校の体験学習の場として、また卸売市場のシステムや施設について見学者の受け入れなど、観光の一施設としての役割も担っていくことが必要であり、市民参加型イベントの開催・魅力ある集客施設・消費者の視点に立ち市民の意見を得て食都大阪の魅力が体験できる市場づくりを目指していかなければなりません。

(10) 国民健康保険料徴収業務

2000年4月に介護保険制度が開始され、市民から様々な問い合わせや相談が区役所に寄せられているところです。

私たち保険員は、第2号被保険者(40歳~64歳)の保険料が国民健康保険料と併せて徴収することとなったことから、訪問徴収時・窓口相談時における介護保険制度についての質問、相談、苦情に対する照会があります。

市民の方々へ介護保険制度の広報周知を様々な方法で行っていますが、まだまだ制度説明が必要となっています。区役所においては市民サービス向上を図るため健康福祉サービス課と保険年金課の連絡会議を随時開催し、そこに保険員も参画し相互に連携を図り、連絡を密に介護保険制度が市民に早期に定着するよう取り組んでいます。

◎区役所

① 議題内容

情報提供、情報交換

保険年金課⇒健康福祉サービス課

・訪問徴収時における介護保険制度についての質問、相談

・窓口納付相談における介護保険制度についての質問、相談

・その他

区役所の健康福祉サービス課との連携⇒保険年金課

・介護保険制度の広報、周知について

・制度の変更、改正内容について

・その他

6. むすびに

大阪市従は、1986年に現業管理体制を発足させ、1998年には、労使で「現業職員人事給与制度検討委員会・指針」を確認し、現業の将来を見据える新たな人事給与システムに向けた8項目を示し、「第2次現業活性化運動」と位置付け、再度、現業統一闘争を一つの節目に運動を進めています。

現在、公的責任の明確化を図るためにも市民・利用者の視点にたった、コミュニティ労働・コミュニティサービスの具現化をはかるためにも具体には、上記取り組みに見られるように維持管理業務から現業職場の特性を生かし、技術・技能・経験をもとに管理・相談業務へのをはかっています。

今こそ、市民のニーズにあった環境・福祉・人権・教育などをキーワードとしながら現在の事業実施に付加価値をつけ、市民が安心して暮らせるための行政のシステム改革、すなわち市民・利用者と直接接している現業職場の時代の到来であるといえます。

市民参加・協働は21世紀のテーマであり、その実現のため自らの発想の転換と意識改革のもとでの現業職場のさらなる活性化に邁進していかなくてはならないと考えています。