【自治研究レポート(個人)】

|

合併について考える 福岡県本部/久留米市従業員労働組合連合会・自治研推進会担当執行委員 田中 健二 |

1. どうして合併なのか?

昨年9月のある朝、新聞記事を見て戸惑いとも驚きとも、何と表現したらよいか奇妙な感じを抱いたのは私だけだろうか。その記事は、市長が議会で「近隣市町村全てを対象とし合併を推進していく」ことを表明したものでありました。

合併は、住民生活に大きな影響を与えてしまい、場合によってはサービスの低下や負担の増を招きかねません。合併の問題が十分検討されないままの、性急な判断は将来に悔いを残すことになりはしないか、より慎重な対応が求められます。

また、私たち自治体に働く職員も勤務地・職場環境・要員・業務内容・組織・賃金・労働条件等すべてが変更されることになり、労働組合もこの合併問題について無関心ではいられません。

市労連としては、まずは市労連ニュース紙上で組合が考える合併対応方針などを組合員に情報提供を行い、今後の議論につなげていきたいと考えています。

さて、行政の広域化は合併のみならず、一部事務組合や広域連合などの個別的な共同化があり、場合によってはこれらの方式が有効に運営されることもあるかと思います。事実多くの自治体でごみ行政や消防など全国平均で8~9件の一部事務組合を形成し、財政的にも福岡県下で見てみると経常収支比率の7~8%を占めるに至っている状況もあり、広域連合は介護保険の対応で大きく注目されたところでした。しかし、久留米市では介護保険の対応も独自で行っていますし、一部事務組合は広域市町村圏事務組合などにいくつか参加しているもののその比重は小さく、県南で久留米市は一部事務組合の分断点といわれています。

また、92年には東京に一局集中している産業を地方都市に拠点を移転させようと地方拠点法制定され、久留米市も指定されており、福岡県南水道企業団にも参加しています。

2. 市町村合併とは何なのか

合併が実施された場合、市町村の区域が当然に変更されることになりますが、地方自治法には「普通地方公共団体の区域は従来の区域による(第5条)」とあるだけで、具体的なものがなく、意外な内容でした。また、区域とは別に境界という概念があり、その境界が合併により変更されるのだとこの場では理解することにしました。

社会情勢に応じた市町村の区域の見直しについてはまったく異論のないところでありますが、今の多様化した世の中で生活圏とどのように捉えるか難しく、もともと人々は市町村の境界をさほど意識することなく自由に行き来しています。国境すらグローバル化、情報社会の中ではある分野ではその意味がなく、その国の法も権限が及ばないものもあります。このような中で、市町村の区域を適正にしていくことについては、面積や人口の適正な規模はどれくらいかという画一的なものは一切なく、地域によって地形・歴史・文化・交通等条件も違うので議論を行ううえではより以上に慎重にしていく必要があります。この「適正規模」についての議論も必要ではないかと考えています

合併を進める上での問題点は、合併特例法の特例措置があることによって無理に合併を推し進める可能性があることです。合併の動機と一体感の成熟度が不十分であれば、合併後にも住民間・職員間に旧町意識が継続し一体感が希薄となり、後々まで禍根を残すことになりかねません。

当然、これら問題を生じさせないためには、情報を公開し住民を巻き込んだ十分な議論が必要であることはいうまでもありませんが、後で触れる合併特例法の中にある「地域審議会」(旧市町村の区域が単位)を設けるなどや、市町村計画の中で個性ある地域の発展が図られるようにしなくてはなりません。これらを合併前の議論を含めて十分機能化させることにより、それぞれの地域の特徴と個性を理解するだけでなく、わがまちを見つめ直すきっかけとなり、今後のまちづくりをどうするかを全住民が共有化することができ、合併のメリットを生かせることになります。

3. 合併特例法の問題点

現行の合併特例法は、1965年に10年間の時限立法で制定され、以後3回延長しており、2005年3月末で期限切れとなります。この法もその時々の情勢により修正を加えられてきていますが、特に近年の合併議論の盛り上がりとともに現行の特徴ある法へと変貌してきています。合併特例法は、合併へ向けて手厚い手当てを講じていますが、はたしてこれらの措置に問題はないのか少し検証します。

まず、お金の問題ですが、国・地方の財政危機の折、合併した場合の交付税の充実ぶりは目を見張るものがあります。地方交付税については後で触れますが、すでに交付税の一部削減も実施されている折に、本当に長期間交付税が出せるのか疑問符をつけざるを得ません。

また、合併特例債についても、70%は交付税で手当てされるものの最終的には自治体が自ら返済していかなくてはならず、ただでさえ全国的に公債費負担比率が高くなっているなか、更なる借金は命取りになりかねません。

巷では「合併が最後で最大の公共事業を行うチャンスだ」とささやかれていると聞きます。久留米では、絶対にそのようなことは無いと信じていますが、お金目的の安易な合併は危険極まりないことを申し添えたいと思います。

住民発議制度については、有権者の50分の1以上の署名で合併協議会の設置を求めることができるとなっています。しかし、50分の1以上ということですが有権者が1万人の場合、わずか2百人で法定数を超えるということになってしまい、この数字が現実的かどうか少し理解に苦しむものがあります。また、請求が実現したとしても決定権は議会にあり、どこまで住民参加が保障されたのかもわかりません。

ちょっと視点は違いますが、宗像市と玄海町の合併の際にその是非を問う住民投票実施の請求があったものの両議会とも否決した経緯があります。第26次地制調でも住民投票導入を提言しているもののその位置付けが不明確で、住民参加が前提であるはずの合併問題が法的拘束力を含めて、そのあり方を考えさせられる出来事であったと思います。

4. 国・県の関与について

合併特例法の第16条には、国は必要な助言・情報の提供・その他措置を講ずるとあり、基本的な考えとして自主的な合併を推進するとしていますが、このあたりについて問題がないか検証してみます。

政府は、「市町村の合併の推進についての指針」を通知し、合併の円滑な推進には都道府県の果たす役割は重要であると位置付け、合併を検証する際の参考や目安となるパターン等を内容とする「要綱」の策定と、積極的な支援に努めるよう要請しています。さらに、2001年3月と2002年3月に新たな指針が出され合併推進に向けた検討取り組みが強化されており、昨年の秋以降、合併に向けた機運は、最後の土壇場で異常とも言えるほど盛り上がっています。新指針において2002年度は「正念場であり、大事な一年」と位置づけられており、国の強い取り組みが大きく影響していることは明らかで、問題があると考えています。

全国町村会長の山本文男添田町長の話しを聞く機会があったのですが、山本町長は「私は、合併推進派だ。しかし、押し付けの合併は困る。ちょっと待ってもらいたい。」という趣旨の発言をされていたのは印象的でした。政府主催のシンポジュウム(6月26日)においても山本町長は「合併特例法の延長が望ましい」とし、まずは広域連合などで素地を固めるなどの合併ができる環境づくりの必要性を強調されたとのことでした。

山本町長は、合併する側としては慎重に審議をして対応していきたいという率直な意見を表明されているのですが、この言葉には小さな自治体としてとしての将来の不安と、わが町や村が無くなってしまうかもしれないという切実な思いも込められたものだと思います。

組合としては、これらのことから国の一方的な合併推進を批判的に捉えざるを得なくなっています。合併について、国の関与は許さず各市町村の自主的主体的な、そして市民の合意によって進められるという基本原則であることはいうまでもありません。

5. 地方交付税の不確実性について

(1) 制度の概要

地方交付税制度の目的は、自治体間には都市と地方など財政力に大きな較差があるのでその財源の均衡化(財政調整機能)を図り、その使用目的を各自治体の自由とすることで自治体の自主性を確保していることは、皆さんもよくご存知だと思います。

しかし、地方交付税法第1条に、交付税基準の設定を通じて地方行政の計画的な運営を保障(財政保障機能)するとあり、いわゆるナショナルミニマムの実施のために財政的なものを明確にしたもので、全国どこにいてもどこの自治体に住もうがまったく同じ行政サービスを受けられる(法第3条3項)由縁です。

地方財政法第11条の2には、法の定めによる自治体が負担すべき経費を、財政需要額に算入するとなっています。どこかの国の首相が、交付税の1兆円カット論を言い出し、自治体にショックを与えました。ところがこれは、国と地方の役割分担を変更や、行政サービスのカットなど決定が先で、自治体がナショナルミニマムの一翼を担っている限りは、交付税を簡単には削減できません。また、どこかの都知事が、選挙公約で都職員を半分?に減らすとかどうのこうの言っていましたが、これとて学校の先生や警察官の職員数などは法令で決められており、削減はできないのです。

しかし、これらのことが歳出面で国の定める法令による地方への事務の義務づけであり、以下のようなことがあります。

①義務教育、生活保護、老人福祉、児童福祉、障害者福祉などの経常経費は、法令による行政水準の確保のための自治体負担分が決まる。②公共事業など投資的経費は、各省の定める5ヶ年計画等による公共事業などの国直轄事業負担金、国庫負担金など自治体の負担分が決まる、③景気対策のために無駄な公共事業(補助事業、地方単独事業)も含めて大盤振る舞いを行い地方の歳出を拡大させている。などで、バブル経済崩壊後に、国の景気対策に地方が総動員され、自治体の財政危機をもたらしていることは周知のとおりです。

交付税は、自由に使える財源といってはいますが、実際はその多くが国のコントロール下にあるといえ、歳出の自治は微々たるものでしかないのです。

(2) 現行制度の見直しについて

現在、留保財源が自治体の手元に多く残るような手立てが考えられています。具体的には、留保財源率の引き上げが考えられ、交付税額が変わらないよう見合い額だけ基準財政需要額を圧縮しようとするものです。

留保財源の引き上げは、税源の豊かな大都市には有効に働きますが、小規模自治体には不利になり問題があります。

また総務省は、基準財政需要額の算定方法の「簡素化・効率化」を名目に、小規模町村などを対象とする段階補正の見直しを進めています。

これらの見直しが、合併に関して「アメとムチ」といわれることのいわゆるムチの部分で、小規模自治体により大きな影響が見込まれます。ただでさえ財政基盤の脆弱な小規模自治体の財政基盤を揺るがすものであり、結果として合併を強いる圧力となりかねず、全国町村会の反発もありました。

今後の改革の方向性については、国と地方の関係や役割分担、行政サービスのあり方の議論が前提ではありますが、交付税改革の方向性として以下のようなことが考えられます。

① 財政保障縮小型…………財源保障の範囲、規模を限定

② 自立、調整型……………財政調整のみ

③ 完全自立型………………財源保障、財政調整ともにない場合(アメリカ型)

④ 現行制度の強化…………財源保障プラス財政調整(イギリス型……中央集権化)

このような改革や財政危機の状況下では、小規模自治体を中心に将来に対し不安があることは当然ですが、合併に関連し地方交付税についていえば、10年間(プラス5年)約束された合併前の交付税の保障もどうなるのか、またはその計算式すら見えてきません。

6. 中核市について

全国の中核市で「中核市連絡会」が設立されていますが、連絡会では中核市制度を地方分権のフロントランナーと位置付け、できる限り住民の身近なところで行政を行うことができるようにした制度で、さらには独自のまち創りも展開しやすく、地方分権を推進するための先行的なものとしています。

市労連では、先日から中核市についての学習会を開催し宮崎市の実例を学んだところですが、このなかで講師の方は確かに一部のサービスが向上したが、事務処理の権限が県から市へ移譲されただけでは意味がなく、中核市でなくとも独自にできるまち創りは沢山あるとされていました。ここで問われているのは、中核市になることではなく、中核市になって何をするかで、合併と同様に将来的なビジョンが大切です。どのようなステージにおいても自治体の自己責任を貫徹することであり、自主性・自立性を高めていくには今までのように単に事務処理を行っていくだけではなく、新たなまち創りという視点を常に念頭に置き対処しなければならないということです。

久留米市は、新たな枠組みを選択しようとしています。中核市連絡会でも、地方分権の実行の段階を迎えていると認識しているようですが、久留米市が分権時代に置いて中核市になったときに、どのようなビジョンを持って新たなまち創りをしていくのか現段階では組合には見えません。

7. 大きいことはいいことか? 基礎自治体の適正規模について考える

―最終章 市町村合併と地方自治改革―

(1) 規模の経済性

適正規模を考える場合の1つの指標として、財政面からの規模の効率性を見てみます。手法としては、1人当たりの経費を出すやり方が一般的なようです。

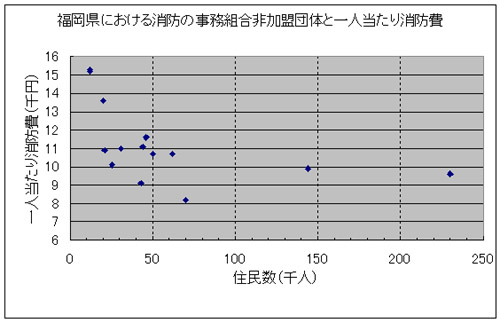

このように、ある一定程度は規模により経済的な効率性が見えます。しかし、ある地点から逆に効率性が悪くなる傾向もあります。また、効率性のピークも事業によってバラツキがあり、中学校は人口1万人弱、特別養護老人ホームは2万人強、消防サービスは10万人以上、などとなっています。その自治体独自の効率的な運営を行っているのでしょうが、それも物理的な制約などがあり限界があるようで、経済的な効率性は規模によって一律ではなく、単に大きくすればいいというものではないようです。

このことは、小規模自治体の合併にはその効果がある程度は期待できるものの、広域行政の手法が様々あるなかで、人口や人口密度、年齢構成、都市形態の違い、道路事情、地形など様々な違いなどのあるなかで、合併がそのまま効率的な行政運営に結びつくとは必ずしもいえないことの現れです。地域にあったそれぞれの特色あるやり方がいくつもあり、まったく違った手法を用いている自治体どうしがいっしょになるのであるから、合併後には相当の努力をしないと効率的な運営はできないはずです。

(2) 今の合併論議について

今の合併論議の急激な進展は、中央政府が分権を進めるには「受け皿」を造らなければならないという主張から、地方政府の再編(市町村合併)を勧めようとし、合併特例法の改正などの誘導的な施策を用いているからです。このことは、ある意味では現在ある市町村の行政執行能力に中央政府が懐疑的な思いがあるからで、地方行政改革とのセットでの分権の受け皿論を展開しているのです。これは、中央からの適正化ともいえ、大きければ財政的にも分権の受け皿としてもよいと安易に考えられたもので、管理をする側として管理をしようとする自治体の適正規模を示しているといえます。

そもそも、住民にとって政令市とか町村とかがどのように異なっているのかさほど問題でなく、多少の権限や事務の権限が違うということだけでは基礎自治体の適正規模についての十分な説明とはいえません。合併に関連して、適正規模について実証的な検証も行う必要で、具体的な事務をどの程度の人口規模や面積、財政規模で行うのが効率的でサービスの向上につながるのか丁寧に調査しないといけません。

(3) 自治体の合併は、いわゆる組織の再編なのか

現在、民間の企業間でも合併が盛んに行われています。いわゆる勝ち組みが負け組みを吸収合併する場合、今後のグローバル化に対応するための合併などがあり、今の主流は後者のようです。昨今の、大手銀行の合併のように弱体化した会社同士をくっつけ規模だけを大きくしても再生がうまくいくとは必ずいくとは限りませんし、むしろ組織の指揮系統が混乱し改革が遅れることもあります。事実、日本の金融システムの信頼性を揺るがしたシステム障害が起きたことは周知のとおりです。

しかし、自治体の合併は、経済性という視点ももちろん大切ですが、地域住民の福祉の向上というのが自治体の目的であるならば、民間企業で行われているような経営手法の問題による組織の再編という視点だけでは語られません。また、メッリト・デメリットという損をするか得をするかという次元で論議するものでもありません。

自治体の本質は、住民の自治であり、各地方でそこの実情に合わせた制度を構築していくところにあろうかと思います。単なる組織論の是非ではなく、地方自治の本旨に基づいた基礎自治体の原理原則とは何かを念頭に置いた議論が必要です。そうした上で結果的に合併がいいとなればそれはそれでよいと思いますが、ろくに分析もしないまま人口や面積などから自治体の適正規模や合併の是非を議論するのは乱暴ではないかと考えます。

大きくなることによって地方政府が住民から遠くなってしまうという懸念がありますが、行政の最小単位としてのコミュニティーの必要性も求められています。「合併は、行政改革や広域行政の究極的な姿だ」とよく聞きますが、自立した政治単位の組織が無くなってしまうことであり、長や議員定数の変更などにより政治的決定システムの変更も意味し、合併は根本的にそれらを変えてしまいます。地域住民が、政治参加を保障する小さい単位の自治制度が機能するかどうかという視点も必要であるし、超高齢化社会が進展していくなかでは、個々人の交わりや地域のつながりは重要で、いまの合併論議はこのような議論は十分なされていません。市町村合併は単なる組織の再編ではなく、豊かな住民の生活を創っていくための手段として有効かどうかが大切で、多方面からの十分な検討が必要です。

(4) 真の地方自治改革とは

中央集権制度の歪みと財政危機がいわれるなか、地方分権が推進され、自治体自身も変革の努力が必要であることについては、ある意味当然であろうと思います。しかし、それが自治体にとって受け身の改革であってはならないということではないでしょうか。いわゆる受け皿論についても、自治体側からすれば消極的な受け身の改革であり、中央から来た権限を処理できる能力がないことを自らが認めてしまっているとも取れます。

現在、全国で進められようとしている合併についても、議員や職員数の削減や事務費の削減が期待しているなど、行政側の都合からのみ合併を考えています。この財政危機を合併すれば乗り切れると安易に考えている節があり、単なる問題の先送りで合併するだけでは問題は何も解決しないという意見もあります。国家主導の合併推進は、地方分権に逆行するばかりでなく、地方自治の基礎原理を崩すことにもなりかねません。そのような合併に、地域の明るい未来を描けるとは考えられません。

したがって、合併を本来的に推進するには、単に行財政改革という視点のみで地方分権や広域化を捉えるのではなく、地方自治を豊かなものにし、住民本意、生活者重視の地方政府を作っていくことを展望しなくてはなりません。合併や中核市になるという手段を利用し、明確なビジョンを持って久留米市と地域住民の暮らしの安定と発展を創造していくことについては、もう一度わが町を見つめ直すことが必要で、場合によっては久留米が実施してきた合併の歴史について検証することも必要かもしれません。そうすることにより拙速な判断はせず、じっくりと議論を行うことが結局よい結果をもたらすはずです。

さらに、具体的な検討内容のすべてを情報公開し住民に明らかにした上で、住民の意思で自らの地域が変貌することを能動的に決定できるようにしていくことが最も重要です。あくまでも主役は地域住民であって、合併するかしないかの判断は民意によって決定されなくてはならず、豊かな地方自治ために合併の必要性を感じたときこそ、市町村合併という改革の意味があるのではないでしょうか。

また、自治体の職員としても、合併を前向きに捉えられるかどうかで、明確な方向性があり、それが納得できやりがいのあるものかどうか問われています。合併そのものを、否定的に捉えるのではなく、有効な手段として現状に照らし合わせて検討し、地域住民の生活の安定と豊かさをもたらすものとなるならば、市労連としても積極的に対応しなければならないと思います。地域住民と行政、それとそこに働く自治体職員が一体となって進める合併こそが、真の自治体改革となるのではないのでしょうか。