【自主レポート】

広島県本部/福山市職員労働組合 山内 福美 |

1. はじめに

福山市は、広島県の東南端に位置し、人口は約39万人で1998年4月には、中核市に移行し工業を中心に発展を続けています。

2. 福山市の学校給食

① 調理方式 ・単独校方式 小学校(62校)

・親子方式 中学校(3校)、幼稚園(27園)

② 学校栄養職員 ・市教育委員会学校保健課へ栄養士6名配置

・2002年4月より栄養士を市内2校へ配置

③ 献立作成 ・栄養士が統一献立の原案作成

・学校給食献立作成委員会で審議し決定

学校長代表(1名)、給食士代表(各学校1名)

学校保健課職員(課長、係長、栄養士6名)

④ 食材発注 福山市学校給食会(事務局:市教育委員会学校保健課)が一括発注

⑤ 給食士の配置 福山市の配置基準に基づき各校へ配置

3. 福山市の学校給食職場を取り巻く状況

私たち給食職場にも行政改革の波は大きく押し寄せ、さらに、中核市移行にあたり「人が多い、賃金が高い、仕事をしない」という攻撃がかけられ、とりわけ現業部門の私たち給食職場は、民間委託や統廃合など常に公務からの切り捨て攻撃の危機にさらされており、さらに、給食現場もここ5年余り新しい仲間の採用もなく、給食士の平均年齢も40歳後半となり、新たなことを進めるにあたり多くの困難が予想されました。しかし、公務労働(公務員)として住民に必要とされる仕事と職場体制の確保は将来にわたって必要不可欠でした。

4. 公務労働拡大の1歩が踏み出せるまでの部会運動のあゆみ

私たちは、「食教育の一環」として、子どもとの関わりをもち「個を大切にし、食の大切さを伝え、安全で楽しい学校給食」の確立をめざして取り組みを進めています。

1992年から公立幼稚園での給食を開始。また、長年の課題であった「アレルギー児童への対応」について労使委員会を設置し取り組み、1997年12月より全市一斉に、「アレルギー除去食(一部代替食)」の実施。さらに、中学校給食の試行開始、食器改善など給食内容の充実に向け取り組みを進めてきました。

しかし、私たちを取り巻く状況は厳しく、「行革」合理化を阻止するために「公務労働の拡大」に向け、自らの仕事を問い直し、子どもたち(保護者)にとって必要とされる仕事のあり方を部会で何度も何度も学習し、議論を行ってきましたが、現場(部会員)の思いは、今まで以上に仕事が増えるという思いと、どうして組合が「労働強化につながることを!」「今でもしんどくて大変なのに」と様々な思いの中で、実施できませんでした。

5. 市職労執行部と共に歩んだ公務労働拡大と「食教育」としての学校給食を創る取り組み

(1) 本来業務の内容充実・拡大について

① 1998年2月、市職労執行部より「給食時間に給食士が1人だけ給食室に残り、あとの給食士全員がクラスに出て、自分たちの作った給食を子どもたちがどんな状況で、どんな風に食べているのか一緒に食べて、具体的な実態を把握してほしい」という提案を受け夜遅くまで部会員で議論した結果、部会として「やる」という決定をしていきました。実施に向けて学校内で、給食士が主体的にランチルーム・クラス訪問の提案をし、目的を明らかにした上で実施していきました。その後も、毎月定例化している学習会の度にランチルーム・クラス訪問の意義・目的を再確認しながら、スムーズに行えるように交流を図っています。その中で、ランチルーム・クラス訪問によって子どもの生の声が聞け、ふれあいができ、ほんの少し「給食の先生」に近づけた気がします。この取り組みを始めるにあたり、市教委と組合との話し合いにより継続と内容充実を図るため、給食士一人ひとりがランチルーム・クラス訪問実施報告書を作成し、月ごとに部会がとりまとめ、市教育委員会へ提出し、実態を報告し実績を積み重ねています。

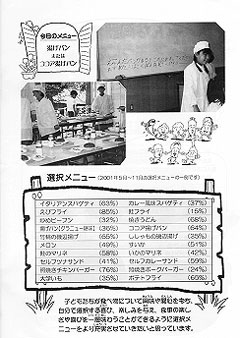

② 選択メニューについては、1999年12月より実施し、子どもたちにも好評です。

③ 給食事務の取り組みは、校内体制の中で話し合い、給食事務の拡大を行っています。

④ これらの本来業務の取り組みを行った上で、全国の自治体にかけられている合理化攻撃を教訓に、三期期間(夏季期間)をどう乗り切るかが大きな課題でした。そして、執行部より四役に「公務労働拡大」に向けて具体的な「共同作業」の提案を受け、四役で議論し、不安はあるが「四役だけでも頑張ろう」と意志統一をし、1999年4月「本来業務の充実・拡大」を前提に三期期間(共同作業)の提案を部会員に行い、一人ひとりで考えて参加するかどうかの決定を求めていった結果、大多数の賛同を得ることができました。

小学校

ランチルーム・クラス訪問実施報告書

|

作成者:

|

|

|

月 日( ) | 月 日( ) | 月 日( ) | 月 日( ) | 月 日( ) |

|

|

|||||

|

|

|||||

|

|

|||||

| 1. 食事内容に関すること ・献立の組み合わせ・全体量(主食・副食)・味付け・その他 |

|||||

| 2. こどもとのかかわりに関すること ・個の問題(アレルギー・偏食・その他)とかかわり・クラス全体の様子・子どもたちの要望・その他 |

|||||

| 3. その他 ・今後の給食内容充実にむけた課題(思ったこと・感じたこと)・その他 |

(2) 三期期間の取り組みについて

7ブロック単位で窓口を決め、各校から提出された「実施計画書」をもとに作業内容の決定・人数調整・日時調整を行い、子どもたちに間接的な関わりを持つ校内の環境整備、

7ブロック単位で窓口を決め、各校から提出された「実施計画書」をもとに作業内容の決定・人数調整・日時調整を行い、子どもたちに間接的な関わりを持つ校内の環境整備、

・教室・廊下などの洗浄とワックスがけ

・窓ガラスの清掃

・カーテンの洗濯、繕い・縫製

・図書室の本の補修・修理

・校内の草取り

などを1999年の夏季期間に実施しました。

こうして、「公務労働拡大」に向けての1歩を踏み出したのですが、夏季期間の反省の中で、「しんどくて2学期の仕事にさしつかえる」「いつも参加する人は決まっている」など、様々な意見が出されました。しかし、学校の中で子どもたちに、職員に、保護者に評価してもらったことは事実ですし、「一緒に作業をするうちに人間関係ができた」「大人数だから大きな仕事が出来た」という成果もありました。そして、現業統一交渉の中で、市長より、「学校給食について180日しか給食実施日がないことや、三期期間についての批判をよく聞いた。しかし、今までは考えられなかったことだが、広がりのある仕事として、また、画期的な仕事として評価している」という言葉があり、一定の評価として受け止めると同時にやりがいを感じ、これからの取り組みに対する励みにもなりました。

こうして、「公務労働拡大」に向けての1歩を踏み出したのですが、夏季期間の反省の中で、「しんどくて2学期の仕事にさしつかえる」「いつも参加する人は決まっている」など、様々な意見が出されました。しかし、学校の中で子どもたちに、職員に、保護者に評価してもらったことは事実ですし、「一緒に作業をするうちに人間関係ができた」「大人数だから大きな仕事が出来た」という成果もありました。そして、現業統一交渉の中で、市長より、「学校給食について180日しか給食実施日がないことや、三期期間についての批判をよく聞いた。しかし、今までは考えられなかったことだが、広がりのある仕事として、また、画期的な仕事として評価している」という言葉があり、一定の評価として受け止めると同時にやりがいを感じ、これからの取り組みに対する励みにもなりました。

さらに、夏季期間の取り組みをもとに、成果と課題を整理しながら、冬季期間・春季期間の取り組みを行ってきました。また、2000年夏季期間については、従来通りの 共同作業に加え、学校技術員部会との共同作業(タイル貼り・巾木貼り・窓ガラスの清掃・カーテンの洗濯など)も行いました。部会内のブロックを超えて、尚かつ、他部会の仲間との共同作業で「組織の横のつながり」ができ、多くのことを学ぶことができました。

共同作業に加え、学校技術員部会との共同作業(タイル貼り・巾木貼り・窓ガラスの清掃・カーテンの洗濯など)も行いました。部会内のブロックを超えて、尚かつ、他部会の仲間との共同作業で「組織の横のつながり」ができ、多くのことを学ぶことができました。

こうして、1999年夏季期間より行ってきた共同作業ですが、毎月定例の学習会の度に成果と課題を整理しながら、部会員の意志統一を行ってきました。そして、2001年現評春闘討論集会での議論をふまえ、部会としての総括を行っていきました。その中で、

・今まで三期期間についての取り組みを色々考えたが、共同作業という発想はなかった。みんなですると大きな事ができる。みんなの力はすごい。

・やってみて「学期によってふさわしい仕事」「成果の大きい仕事」がわかった。

・何度かやってみて、要領が分かり楽しく出来るようになった。

・がむしゃらにしたので疲れた、時間を決め計画的にするとよい。

・始めは取り組みたくなくて反発したが、共同作業はしんどくても自分たちの首を守るためやっていかなくてはいけないと思うようになった。

・参加しない人はいつも決まっている。人数が揃わないなどの課題があり、しんどいけれど一緒に作業をするうちに人間関係が出来、仲間づくりが出来た。

等の意見が出されました。

そして、2001年春季期間については、多くの学校から多くの共同作業の計画があがり、大きな成果を上げることが出来ました。また、2001年夏季期間については、昨年実施した学校技術員部会との合同の共同作業の反省をふまえ、ブロック単位での合同の共同作業も実施していきました。

そして、2001年春季期間については、多くの学校から多くの共同作業の計画があがり、大きな成果を上げることが出来ました。また、2001年夏季期間については、昨年実施した学校技術員部会との合同の共同作業の反省をふまえ、ブロック単位での合同の共同作業も実施していきました。

共同作業については、私たち自身も「これでいいのだろうか」という迷いもありましたが、実際に動き始めてみると目に見えて作業は進み、成果が現れ、また、教職員からの評価も得ることが出来ました。しかし、部会員から「しんどい」「組合は仕事を増やすところか?」という声があがったり、計画通りの人数が集まらないといった課題も残りました。

しかし、少しずつではあるものの、共同作業の成果を認め三期期間の取り組みとして、部会員や学校職場に定着しつつあるのも事実です。

6. まだまだできる! 公務労働の拡大

部会は、2001年4月より新たに「学校給食に関わる(残菜)の再資源化の取り組み」を行っています。部会執行部を中心に試行を行い、一定の成果を得るなか、部会員に理解を得ながら部会全体の取り組みとして進めています。

具体的には、近年、環境問題への関心が高まる中で、学校給食における調理課程において発生する残菜などの減量化が図れるように、現在野菜くずを利用して「EM菌」を使いリサイクル肥料を作る取り組みをしています。こうした取り組みを通して、子どもたちが学んでいく総合学習のなかへ位置づけていけるよう、取り組みの充実と拡大を図っていきたいと考えています。

また、長年の課題であった食器改善については、市内全校で陶器食器を使用しています。子どもたちがより食べやすく、使いやすいようにと陶器食器導入にあたり、低学年用と高学年用で食器の大きさや、柄を変えています。

さらに、子どもたちや保護者の実態把握をする中で、「始業式・入学式・卒業式・終業式の給食実施」について市教委へ部会より申し入れを行い、2002年4月より実施しています。子どもたちの学習時間の保障と、一人ひとりの子どもを大切にし、「食の保障」をしていくという視点にたって部会内で議論し進めてきました。実施にあたっては、今日まで学校職員として校内体制の中に位置づき、子どもとの関わりを大切にしていくことを基本に、式には全員参加で臨んでいこうと話し合いました。この式当日の給食実施については早くも保護者よりうれしい声も届いています。

7. まとめ

振り返ってみると、部会も長い間、暗い長いトンネルの中に入っていた時代もありました。その頃は、「これをするには、何と何」という「条件整備」のみを議論し、今から思えば「したくない理由」を探していたように思います。私たちが、暗い長いトンネルから抜け出られたのも、真に、私たちと共に歩み続けてくれる市職労執行部、多くのことを学ばせてもらっている現評の仲間の協力があったからだと思います。それと同時に、部会としても常に学習会で「まずはやってみよう」「実践をしてから考えよう」と提起し、実践を積み重ねる中から、部会員の意識改革ができつつあります。これまでの様々な実践は、常に「子ども」にとっての目線に帰属させる運動でありたいし、三期期間の様々な取り組みも本来業務に帰属させるものでありたいと考えています。

今まで共同作業を取り組む中で、真剣に実践を積み重ねている仲間については、日々の子どもとの関わり、本来業務に対する姿勢も変わりつつあります。

今、学校給食が置かれている厳しい現状と、地域実態や保護者ニーズをしっかり把握し、本来業務の内容充実と併せて、新たな仕事内容の確立と公務労働の拡大に向けて取り組み、「なるほど『食教育』だ」と言われる学校給食を創り上げることこそが、私たちの職場を守る運動につながることを部会員全員で確認しながら今後の運動を進めていきたいと思います。