【自主レポート】

|

育児休業の期間延長の対応について 広島県本部/公立三次中央病院職員労働組合 宮野音 努 |

はじめに

2002年4月1日から、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正され、育児休業の期間の対象となる子の年齢が3歳未満に引き上げることと、介護休暇の取得期間が現行の3ヵ月を6ヵ月以内にすることとなりました。

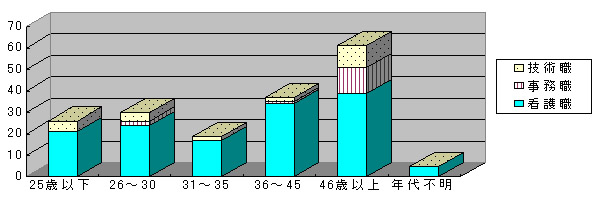

私たちの単組の特色として、若年層の女性の比率が高いということがあります。これは、1994年に病院が新築移転を行ったため、その前後に、看護師を始めとした新規採用が多くありました。このため、1997年頃から産休・育休取得者が急増をし、その代替職員の確保が困難となり、特に夜勤可能な非常勤職員が少ないため、組合員の夜勤回数が増えるなどの影響が出ています。

労働者として、定年まで元気に働き続けるために、また、社会的に核家族化が進行しているなか、育児休業制度が延長されることは大変喜ばしいことであります。しかしながら、当単組の現状を考えると、今まで以上の対応策を講じなければ、制度延長のスムーズな運用は困難になるものと考えます。

育休取得者が気兼ねなく行使できるように、また、残る人の労働条件が悪化しないように対応策を講じるため、今回このことについて検討を行いました。

なお検討は、看護部を中心に行いました。

1. 数の推移

(1) 看護部の定数推移について

表1にあるように、1994年の病院新築移転の前後に100人近い新規採用者がありました。これは、ベッド数が250床から350床に増床を行ったことが主な要因としてあります。

1996年の労使交渉において、配置数より10名多い人数を看護師の定数とする新定数の確認をとりました。これは、産休・育休者の増加に伴う夜勤者の確保として、配置数を上回るプラス枠を設定し、これを新定数としました。1997年及び1998年は、プラス10名枠を全て使い切ることはなく、1999年からフルに活用を始めています。なおこの間に、このプラス10名枠の一部が透析二部制などの新規業務に使われ、現在はプラス6名程度になっています。

(2) 産休・育休者の推移について

平均産休・育休者は1997年頃から2桁に達し、現在まで高位に推移しています。2001年6月には最大値19名を数え、これは定数の約10%に値します。一方最小値は、1997年1月から2001年12月まで、9名の月が11月ありました。

表2には、2001年10月時点での育休を取得されているかたの採用年を載せています。この表から、第1子と第2子のための育休取得が万遍なくあると読み取れ、今後も引き続き現在の状態が続くものと予想しています。これらなどにより、旧制度(子の年齢が1歳)の時点で、看護師の年齢構成などから最低今後8年間、2010年頃まで10名以上の推移でいくと予想をしていました。新制度移行後の数については、後述したいと思います。

表1 看護部における定数及び育児休業取得者の推移

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

131

|

142

|

153

|

180

|

204

|

207

|

217

|

217

|

217

|

220

|

220

|

|

|

131

|

142

|

153

|

180

|

201

|

206

|

212

|

213

|

217

|

220

|

219

|

|

|

131

|

142

|

153

|

180

|

201

|

206

|

209

|

209

|

209

|

212

|

212

|

|

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

0

|

3

|

4

|

8

|

8

|

7

|

|

|

|

10.2

|

11.1

|

14.7

|

10.9

|

16.2

|

|||||

|

|

|

9

|

11

|

12

|

13

|

12

|

|||||

|

|

|

25

|

29

|

12

|

9

|

16

|

17

|

9

|

6

|

||

表2 2001年10月時点での育休者の採用年

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2. 今後の育児休業について

(1) アンケート実施

今後の予想される状況を的確に判断するため、新しい育児休業制度について組合員に対しアンケートを実施しました。あわせて、この新制度による問題点などの洗い出しも行いました。

表3 アンケート実施内容

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(2) アンケート結果

主な結果について、評価も交えながら報告します。

| (問1)お答えいただいた方の年齢層及び職種です。 |

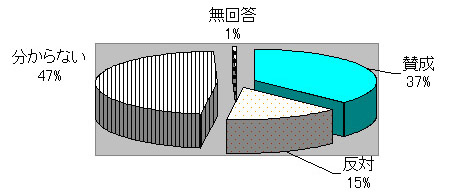

| (問2)育児休業の延長(1年⇒3年)について、どうお考えですか。 |

② 年齢別の回答比率です。

| 評価 |

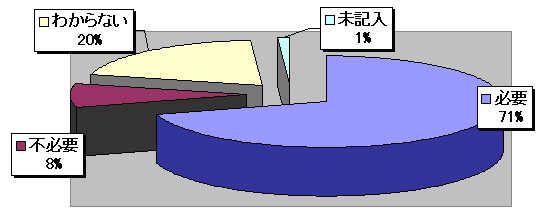

| (問3)育児休業期間が3年に延長された場合、あなたならどれぐらいの期間を取得されますか。 |

② 年代別での回答比率です(その他・無回答除く)。

| 評価 |

| (問4)自由記載欄での意見を一部載せていきます。 |

・1年で仕事に復帰すると夜勤もあるため子供自身が不安定になり、夜泣等はげしくなり大変であった。(31歳~35歳)

・保育園の途中入所が難しく、前回たらいまわしのようになったので、きりのいい所まで休めるのはよい。(31歳~35歳)

・3年は長過ぎる、職場復帰に不安が多い。(46歳以上)

・育休中の給与所得又は手当が心配。(36歳~45歳)

・育児休業の延長よりも日々の仕事量↓、人員増加で時間外をなくして欲しい。(36歳~45歳)

・取るほうにはいいが、残った人の負担が増える。(25歳以下)

・定数割れでの厳しい勤務となりそう。(25歳以下)

・休業中の補償が増えれば生活の安定が少しでも図れるのではないかと思う。(46歳以上)

(3) アンケート考察

まず、育休制度延長に伴う賛成・反対についてですが、総論においても意外に反対の意見が多くありました。特に、中高年の年齢において反対の意見が目立ちました。これは、この年代の大方の方は既に育休は取得されており、1年で十分または残る立場としての率直な意見かと思います。

この反対の意見が多いということは、素直に喜んで育休へ送り出すことが出来ない厳しい労働環境を示していると考えられます。現行での、代替職員の確保が難しい状況は組合員一人ひとりがよく知っていて、今まで以上に厳しい労働環境が予想されることについてうんざりするほうが、制度延長の喜びよりも上回っていると考えます。よって、現行のままでは、取得する側も、送り出す側も、しっくりしない状況が予想され、現行以上の対策を練らないことは、制度のスムーズな運用が図れないと考えます。

次に育休取得期間ですが、3年間取得したいという意見はあまり多くなく、旧制度の1年もしくは2年くらいという意見が多くありました。これは主に2つ理由があるものと考えます。

1つは、長期に育休をとった場合の職場復帰時の不安が強いためです。医療職場は、刻々と変化しており、看護師に求められるニーズも多様化するなど、毎日が新しいことの積み重ねです。看護体制やコンピューターシステムの変更もあり、復帰時にはたして仕事についていくことが出来るか、組合員は不安に感じています。

2つめは、金銭的な不安です。育児休業を1歳以上取得するとなると、1歳未満ではあった長期・短期の掛け金の当局負担、また20%の賃金保証などがなくなり、持ち出し分が増えることとなります。こういったことにより、生活をしていくうえでの金銭的な不安が組合員を襲っています。

とはいえ、育児休業期間が延長され、3年以内で自由に本人が選択できることは、現在の社会的状況に適合していると考えます。

この制度延長を生かすために、組合員の不安を少しでも解消できるように、労働組合として対策を練っていかなければなりません。

3. 育児休業制度延長をスムーズな運用とするために

(1) 組合員の不安を解消するには

前項にあった内容をまとめてみます。ここではそれぞれの立場での不安や現行行っている対策を、育休を取る立場、職場に残る立場からまとめてみます。

① それぞれの不安

| 育休取得者の不安 | 対応策 |

| 金銭的な不安 | 1歳未満に支給されていた手当の継続を要求していく。 |

| 職場復帰時の不安 | 労使で対応策について協議していく。 |

| 長期休業取得時の上司の視線 | 当局に厳しく指導。 |

| 育児施設への不安 | 情報の共有化 |

② 職場に残る立場での不安

| 職場に残る立場での不安 | 対応策 |

| 代替職員の確保 | 速やかな欠員補充を行わせる。 |

| 労働環境の悪化 | 夜勤可能な非常勤職員の雇用を行わせ、夜勤回数を重視していく。また、正規職員への負担を増大させないように要求していく。 |

(2) 男女共同参画社会の実現

組合員にアンケートを行って、ほとんどの答えにおいて女性が育児休業を取得するという前提にたってお答えをしていると感じました。女性が1人で3年間病院職場を離れて育児に専念することは、いち労働者として不安に感じるのは当然のことかもしれません。こういった観点から述べた意見をいくつかご紹介します。

・3年になった時、女・男交互に1年ずつとれるような条件を考える必要があると思う。(46歳以上)

・夫と妻とで協力してとれるように配慮すべき。(26歳~30歳)

・男性も育児休業を取ってほしい。(26歳~30歳)

現在の社会の状況を見て、男女がともに担う育児社会にはなっていません。男女がともに相手の生き方を尊重し、家庭生活や仕事においても対等の立場になる必要があると考えます。育児休業は主に女性が取るという社会では、制度延長により3年間になった意義を十分に生かしきれません。

単組として、男女が共に担う参画社会の追及はしていきますが、自治労が先頭となった労働者総体での取り組みが必要不可欠なものといえると考えます。

近い将来、男女が順番に育児休業制度を利用する時代が実現するように、労働者の一員として今後もともに運動を作っていかなければなりません。

4. 職場復帰をスムーズなものとするために一考

(1) ブランクについて

長期休業による職場復帰の不安を、絶対に個人の責任に転嫁させない取り組みが必要と考えます。使用者は、長期休業者が職場復帰の不安を感じたときに、個人を追い込むことにより、早期職場復帰を暗に迫る可能性があります。職場復帰の不安を軽減する対応策を考えるときは、労使で共に行うことが絶対条件と考えます。

次に、現在考えている対応策として、例えば、育児休業中に病院の情報を伝達する、また、出席できる範囲での学習会等への参加などがあると考えます。何事もやり過ぎは禁物と考えますが、こういったことを考えています。

すでに1年以上の育児休業を申し出た組合員は8名(2002年4月15日時点)います。今後、継続して労使協議を進めていき、諸問題を1つでも解決していかなければなりません。

(2) 院内託児所の検討について

① なぜ院内託児所か

院内託児所の検討は、育児休業制度延長アンケートの自由記載欄に数多くあった組合員の意見を元に行いました。院内託児所の主な理由として、核家族化、早期職場復帰がしたい、地域に十分な託児所がない等がありました。幾つか、載せていきます。

・24時間の病院専属の託児所が欲しい。(26~30歳)

・育児休業の延長だけに限らず、託児所など社会福祉の面での育児環境のサポートにも目をむけていかないといけないのでは。(25歳以下)

・病院内に24時間の託児所があれば長い休業をしなくてもよいのでは。(46歳以上)

長期休業者に金銭的な不安があるといった事は前述をしました。個々の選択として、早期の職場復帰を望まれる組合員もいます。また、三中病の現状から当局の思いには、組合員の早期職場復帰を一にも二にも望んでいると考えられます。早期の職場復帰という労使の共通課題が確認できます。

この早期職場復帰を実現するために、1つの選択肢として、院内託児所の設置を考えました。これは、院内に設置することにより、気軽に、また安心して働くことが出来るのではないかと考えました。その結果、組合員の早期職場復帰が可能となり、労使の共通課題をクリアー出来ると、少し単純ですがこう発想しました。

無論、この院内託児所の設置は壁が厚いのはいうまでもありません。また、数年前に既存の院内託児所を廃止しているという経緯もあります。この要求が厳しい道のりであることは間違いありませんが、組合員の意向であれば、執行部として取り組む必要があると考え、再び、全組合員に対して「院内託児所の設置」についてのアンケートを実施しました。

② 院内託児所についてのアンケート結果

いくつか設問がありましたが、2つだけ載せていきます。なお、評価については、今回は省かせていただきます。

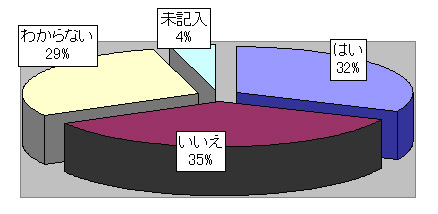

| (問1)院内託児所の是非についてどう考えますか。 |

| (問2)24時間託児所が実現した場合、育休取得期間が短くなると考えますか。 |

5. 今後の取り組み

組合員の育児休業制度に対する考え方は、多様なものがあります。育児休業取得者が、どのような行使の方法を行っても、また、残る人の労働条件の視点からも、それぞれのニーズにあうように条件が整えばいうことはありません。しかしながら、現実は厳しいものがあります。常に当局からは、財政問題を全面に攻撃を受けています。こういう状況の中で、ひとつひとつを組合員の視点から考え、問題を解決できるように総体で運動を作っていかなければなりません。

せっかく労働者が勝ち取った育児休業制度の延長です。今後において、各単組の取り組み、また、総体での男女共同参画社会の実現といった運動がさらに重要なものとなります。

ともに頑張りましょう。