【自主レポート】

|

自然公園の自動車規制

|

||||||

1. はじめに

1998、1999年度に引き続き群馬県内外の自然公園における自動車利用の実態及び対策事例を調査し、県内自然公園での対策を検討した。

2000年度は、県内自然公園のうち妙義山及び浅間地区について調査・検討を行った。まず、自動車乗り入れ規制の必要性について検討し、具体的な規制案を作成した。続いて将来の自動車全面乗入禁止と代替交通機関建設の可能性について検討した。

2. 県内自然公園の自動車利用の実態

車両交通量については、97年度実施の道路交通センサス一般交通量調査を使用した。この調査の観測日・観測時間は次のとおりである。

・平日交通量調査 1997年10月2日(木) 午前7時から午後7時までの12時間

・休日交通量調査 1997年10月19日(日) 午前7時から午後7時までの12時間

|

|

|

中之岳神社駐車場

|

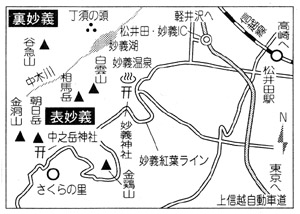

(1) 妙義山(妙義荒船佐久国定公園)

① 交通網と公共交通機関の現状

妙義山周辺の交通網として、上小坂四ツ塚妙義線(旧妙義有料道路)を中心として下仁田松井田線、松井田軽井沢線、下仁田軽井沢線が通じている。公共交通機関は下仁田から中之岳神社までの定期バスがある。運行回数は4~5往復であり、訪問者の大多数は自家用車利用となっている。

② 道路の通行状況

表妙義山への主要交通路である上小坂四ツ塚妙義線(旧妙義有料道路)の通行状況は上り下り合わせて平日で400台、休日で2,600台である。最も混雑すると思われる紅葉時の休日での現地調査結果を併せて考えると多くとも5,000台程度と推察され、道路の渋滞は生じてはいない。ただし、紅葉時最盛期には中之岳神社周辺と妙義神社周辺の駐車場の収容能力が不足し、路肩への駐車が多く見られる。

裏妙義方面については、入山川沿いの松井田軽井沢線が往復で平日300台、休日400台程度、中木川沿いについても同程度と推察される。松井田軽井沢線の軽井沢寄りの通行量は往復で平日3,000台、休日10,000台程度と通行量が多いが、碓氷軽井沢ICと軽井沢方面との通行で妙義山への進入車両ではない。

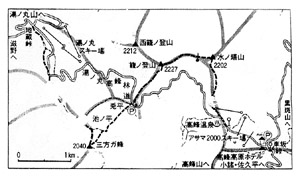

(2) 浅間地区(上信越高原国立公園)

① 交通網と公共交通機関の現状

浅間山上(高峰高原・湯の丸高原)への主要な交通網として、小諸と車坂峠を結ぶチェリーパークライン、長野県東部町と嬬恋村を結ぶ県道東部嬬恋線がある。嬬恋村と車坂峠を結ぶ林道については未舗装で利用者は少ない。

山上の道路として車坂峠と地蔵峠を結ぶ林道高峰湯の丸線がある。山麓の主要道路網としては、長野原町北軽井沢と中軽井沢を結ぶ国道146号、万座鹿沢口駅から鬼押出しを経て峰の茶屋で国道146号に合流する鬼押ハイウエー、北麓の大笹北軽井沢線、嬬恋広域農道(パノラマライン)がある。

山上への公共交通機関は佐久平駅から小諸駅経由地蔵峠及び車坂峠までの定期バスが2往復ある。群馬県側からは万座鹿沢口駅から鹿沢まで定期バスがあるが、地蔵峠までは通じていない。運行回数は4往復であり、訪問者の大多数は自家用車利用となっている。

山上への公共交通機関は佐久平駅から小諸駅経由地蔵峠及び車坂峠までの定期バスが2往復ある。群馬県側からは万座鹿沢口駅から鹿沢まで定期バスがあるが、地蔵峠までは通じていない。運行回数は4往復であり、訪問者の大多数は自家用車利用となっている。

山麓の公共交通機関としては、国道146号及び鬼押ハイウエーを経由し、軽井沢地区と草津・白根山地区を結ぶ定期バスがある。

② 道路の通行状況

地蔵峠に至る県道東部嬬恋線の通行状況は上り下り合わせて平日で1,700台、休日で1,900台程度である。このうち途中の鹿沢までの往復車両が相当数を占めると考えられることから、最も混雑すると思われる6月下旬(レンゲツツジの開花期)でも大きな混雑はないと思われる。ただ鹿沢温泉つつじ祭りの行われるこの時期の現地調査ができず、正確な状況把握ができなかったのが残念である。地蔵峠周辺は湯の丸スキー場になっており、駐車場は整備されている。

|

|

林道高峰湯ノ丸線 期間通行止区間

|

山麓の道路については国道146号の北軽井沢で平日で2,700台、休日で6,300台、大笹北軽井沢線の北軽井沢で平日で1,800台、休日で3,000台程度である。

車坂峠と地蔵峠を結ぶ林道湯の丸高峰線については11月から5月まで通行止めになっている。それ以外の時期は夜間(午後5時~午前7時)通行止めを実施している。

また、夏季に自動車乗入規制を実施している。

<林道高峰湯の丸線夏季交通規制>

地蔵峠~高峰温泉について池ノ平周辺の混雑緩和を目的に自家用車の通行自粛を実施している。規制は夏休み期間中の土日祝日で、代替交通機関として池ノ平までシャトルバス(片道600円、往復1,000円)を運行している。シャトルバス以外の利用者は利用者協力金(大人50円、子供20円)が必要。シャトルバスの運賃には利用者協力金を含んでいる。

・規制区間 地蔵峠~高峰温泉

・期 間 7月中旬から8月末 朝から夕方まで 夜間は道路を閉鎖

・対象車両 バス(乗車定員11人以上のマイクロバスを含む)、タクシー以外の自家用車。

・乗 換 地蔵峠側は湯の丸高原駐車場、高峰温泉側はアサマ2000パーク駐車場でシャトルバスに乗り換え。駐車場は無料。

|

|

奥日光の低公害バス

|

3. 自家用車通行規制事例

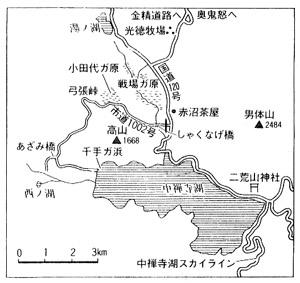

(1) 奥日光(日光国立公園)

戦場ヶ原から小田代ヶ原を経て千手ヶ浜に至る市道は自家用車の乗り入れが増えたことにより、自然破壊が深刻になっていた。そこで1993年春から奥日光の自然環境保全を目的にして一般自動車の乗り入れを禁止し、低公害代替バスを運行している。代替バスは大型低公害バス2台と小型電気バス1台が運行している。低公害バスはデイーゼルと電池を併用するハイブリッドバスである。電気バスは全国初の運行で、定員17人、1回の充電で約100キロ(時速20キロ)の走行が可能。運賃は300円、運行区間内は自由に乗降できる。渋滞対策でなく自然環境保全を目的とする唯一の事例であり、他の地域が自家用車のみの規制なのに対して、バス、タクシーを含む一般車を全面乗り入れ規制しているのが特徴である。

奥日光における車の乗り入れ規制と代替バス運行は多くの人に受け入れられ、各方面から高い評価を受けている。

奥日光における車の乗り入れ規制と代替バス運行は多くの人に受け入れられ、各方面から高い評価を受けている。

しかし、例外として規制区間内にある「草加自然の家」の利用者が使う大型バスの乗り入れを許可しており、大型バスの乗り入れに対して一般利用者の苦情があることから

同施設の移転が問題になっている。

・規制区間 戦場ヶ原~小田代ヶ原~千手ヶ浜 9.5km

・期 間 通年

・対象車両 一般車両

・代替バス 運行期間4月26日~11月30日

平日1日8往復

土日祝日13往復(6月~11月第2日曜は早朝運行6往復が追加)

・目 的 自然環境保全

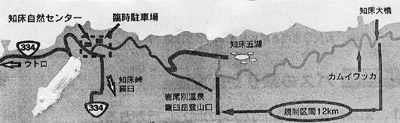

(2) 知床(知床国立公園)

地元関係機関で構成する知床五湖地区自動車利用適正化対策連絡協議会は交通渋滞解消を目的に道々知床公園線の終点側12キロについて99年度から専用バス以外の車両全面乗入禁止を実施した。規制区間は7月から9月にかけて観光客で慢性的に混雑しており、最盛期には1日2,000台を超える車両が通行していた。また、観光客が餌を与えたり、食べ物を捨てたりしてヒグマなど野生動物の行動にゆがみが出てきたことが問題となっていた。規制は観光バスやタクシーの乗り入れも認めない厳しい内容であり、期間中は専用バスが運行される。試験的に実施された99年は7月26日から8月10日までの16日間だったが、2000年はピーク時の旧盆を含む23日間に拡大された。

地元関係機関で構成する知床五湖地区自動車利用適正化対策連絡協議会は交通渋滞解消を目的に道々知床公園線の終点側12キロについて99年度から専用バス以外の車両全面乗入禁止を実施した。規制区間は7月から9月にかけて観光客で慢性的に混雑しており、最盛期には1日2,000台を超える車両が通行していた。また、観光客が餌を与えたり、食べ物を捨てたりしてヒグマなど野生動物の行動にゆがみが出てきたことが問題となっていた。規制は観光バスやタクシーの乗り入れも認めない厳しい内容であり、期間中は専用バスが運行される。試験的に実施された99年は7月26日から8月10日までの16日間だったが、2000年はピーク時の旧盆を含む23日間に拡大された。

99年の規制でシャトルバス利用者は延べ1万人(1日平均600人)で、駐車場利用車両は延べ2万1千台(1日平均1,300台)だった。

・規制区間 知床五湖~知床大橋(カムイワッカの滝) 12.0km

・期 間 7月29日~8月20日 朝から夕方まで 夜間は道路を閉鎖

・対象車両 専用バス、自転車以外の車両。

・乗 換 ウトロ市内のバスターミナルで専用バスに乗り換え。

・目 的 交通渋滞解消、自然保護

(3) 大井川上流(南アルプス国立公園)

大井川上流の畑薙第一ダムから上流は私有地(東海フォレスト株式会社所有)で、東海フォレスト関係車両及び工事用車両を除き自動車の乗り入れを禁止している。大井川上流の東俣林道は一車線で車の擦れ違いが困難である。

ダムから椹島・二軒小屋間については入山者の便宜のため、東海フォレストが数年前から小型バス(リムジンバス)を運行している。リムジンバスは一般の路線バスではなく、同社が経営する宿泊施設(7施設)を一泊二食付きで利用する人のみを対象とする送迎用バスである。

ダム工事が終了し、パルプ用材の伐り出しがなくなった今日、大井川東俣林道を開放すべきとの意見があるが、所有者の東海フォレストは一般車両乗入を解除する意向はないようだ。国立公園に指定されていることを理由に車両の進入を認めれば、排気ガスで山を汚すとともに一車線道路なので通行に支障を来すことになるだろう。このまま自動車の乗入禁止を継続するのが好ましいと思う。公園内が同一所有者の土地という特殊な事例であるが、むしろこの規制方式を他の自然公園に拡大する方策を検討すべきである。

南アルプス国立公園北部の南アルプススーパー林道は一般車乗り入れ規制を行い、代替バスとして村営バスを運行している。特定の宿泊施設利用者に限定されている大井川林道のリムジンバスと異なり、日帰り客を含めて誰でもバスを利用できることから南アルプススーパー林道の入山者数は大井川林道の十倍を数えている。この事実は代替交通機関の種類・運用によって入山者数が大きく異なることを示している。

|

|

南アルプス大井川林道のリムジンバス

|

畑薙第一ダムまで静岡駅から路線バスが通じているが、1日2往復しかなく、運行期間は7月中旬から8月末までに限定されている。所要時間も3時間以上を要することから自家用車の利用が圧倒的に多い。調査日が8月の旧盆過ぎだったにもかかわらず、付近に駐車場がないことからダム上には100台以上の車が駐車していた。駐車場を確保できる下流にリムジンバスの発着場所を移し、ダム周辺の混雑を回避することが必要である。

・規制区間 大井川東俣林道の畑薙第一ダムから上流部

・期 間 通年

・対象車両 東海フォレスト関係車両及び工事用車両を除く車両(自転車は可)

・代替機関 畑薙第一ダムから宿泊者送迎用の小型バスが運行。椹島まで2往復、二軒小屋1往復

・運行区間 畑薙第一ダム~椹島~二軒小屋間26km

・運行期間 7月10日~8月31日

(4) 乗鞍岳(中部山岳国立公園)

乗鞍スカイライン(有料道路)は年間21万台の通行車両があり、渋滞が問題になるとともに排気ガスによる樹木の立ち枯れが指摘されていた。無料開放されることになっている2003年6月末以降さらなる通行量の増加が予想され、環境悪化が懸念されることから道路を管理する岐阜県は2003年7月から自家用車乗入禁止の通行規制を実施することを決めた。代替交通機関としてシャトルバスを運行する。

また、長野県側の県道乗鞍岳線(エコーライン)についても同時期から交通規制を実施する。

|

|

シャトルバス乗換駐車場(萱の台バスターミナル)

|

|

|

駒ヶ岳ロープウェイ

|

(5) 駒ヶ岳(中央アルプス県立公園)

県道駒ヶ根駒ヶ岳公園線は幅員が狭く車のすれ違いが困難のうえロープウエイの起点になっているしらび平の駐車場が狭いため、一般車両の乗り入れを禁止している。菅の台に4ヵ所の乗換用駐車場があり、5~600台の収容能力がある。

・規制区間 県道駒ヶ根駒ヶ岳公園線 新太田切発電所~しらび平

・期 間 通年

・対象車両 専用バス・タクシーを除く全車両

・代替機関 シャトルバスが運行。

・運行区間 駒ヶ根駅又は菅の台~しらび平

・運行期間 通年

1967年からしらび平と千畳敷間をロープウエイが結んでおり、中央アルプス県立公園の代表的な観光地となっている。道路については一般車両の乗り入れを禁止しているので渋滞等混乱はないが、混雑期にはロープウエイの輸送能力が不足し、3~4時間の待ち時間が生じている。ロープウエイは全長2,334m、水平全長2,127m、起点標高1,662m、終点標高2,612m、高低差950mで日本最長である。61人乗りのゴンドラが9分間隔で運行している。輸送能力は1時間当たり400人、1日当たり3,000人程度で増大する観光客に追いつかない。終点の千畳敷は高山帯であり、ホテルとレストランからの排水及び観光客の踏み込みによる自然環境への影響が懸念される。交通規制だけでは不十分であり、夏季及び紅葉の時期等においてロープウエイの輸送能力を上限にした入山規制を行うことが必要と思われる。千畳敷カールの生態系を護るためには将来的にロープウエイの撤去について検討するべきと考える。

4. 県内自然公園自動車対策提案(交通規制、代替交通手段)

(1) 妙義山(妙義荒船佐久国定公園)

① 交通規制の検討

1986年に妙義有料道路が無料開放された上小坂四ツ塚妙義線は「紅葉ライン」と名付けられ、妙義山は観光客で賑わったが近年伸び悩んでいるという。道路の通行台数は最盛期でも最多5,000台程度と推測され、道路が渋滞することは少ない。しかし、11月上旬の紅葉最盛期には駐車場の収容能力が不足し、混乱が見られる。特に石門巡りの起点になっている中之岳神社付近で駐車場が不足し、周辺での路肩駐車が目立つ。

現状の入り込み数を前提とする限り当面交通規制の必要性は感じないが、紅葉最盛期に中之岳神社周辺で臨時的に駐車場を確保する必要があると思う。妙義神社周辺は観光客数は多いものの、町営駐車場の整備が進んでいることから路肩駐車は殆ど見られない。妙義神社周辺には2000年にみょうぎ物産センターと入浴施設を備えた妙義ふれあいプラザが完成し、観光施設の整備が進んでいる。8月には物産センターの町営駐車場が「道の駅みょうぎ」として登録された。近くには町立のふるさと美術館もあり、観光客の増加によっては周辺の駐車場不足が問題になるかもしれない。

② 将来構想

現在のところ車両乗入禁止と代替交通機関建設は現実の課題として想定できない。調査した県内自然公園では最も必要性が少ない箇所であろう。将来、自然公園内の自動車規制について社会的合意が一般化されることになれば、妙義神社・中之岳神社間について自家用車乗り入れ規制を実施すべきである。代替交通機関としては、まずシャトルバスの運行が考えられるが、社会情勢の推移によっては現道路を閉鎖して跡地に軌道を設置する可能性も考えられる。

(2) 浅間地区(上信越高原国立公園)

① 交通規制の検討

車坂峠、地蔵峠付近には湯の丸スキー場、アサマ2000スキー場があるので、チェリーパークライン及び県道東部嬬恋線については現時点での交通規制は難しい。

林道高峰湯の丸線については季節及び夜間の通行規制を行っているが、中途半端で不十分と思う。現在実施している夏季自家用車乗入規制を通行可能期間(6月~10月)全てに延長するべきである。

高峰温泉から池ノ平間は急な山腹に道が付けられているため、法面の崩壊及び自然景観上の問題がある。この区間は特に車の通行の必要性も乏しいので、自然環境を保全するために道路を廃止することも考えられる。併せて車坂峠と高峰温泉間、池ノ平と地蔵峠間を自家用車の乗入禁止を行うのが適当である。スキー場内を外してあるので関係者の了解も得やすいことから実現に当たっては大きな障害はないと思われる。

② 将来構想

将来、自然公園内の自動車規制の声が高まれば、地蔵峠及び車坂峠への自家用車乗り入れ禁止が現実的課題になる。代替交通機関としてバスの運行(万座鹿沢口から地蔵峠、佐久平・小諸から地蔵峠及び車坂峠)又は道路を閉鎖して軌道を設置することが考えられる。

(3) 乗入規制実施の課題

これまで3年間にわたって自動車乗入規制実施の可能性を検討してきた。欧米諸国では乗入規制事例が多くあり、ニュージーランドやアラスカなどでは定数を定めて予約制による入域者数制限が実施されている自然公園さえある。

しかし、自動車による観光が圧倒的に多い日本では市街地の自動車乗入規制と共通する大きな困難がある。自然環境保全のため将来的には自動車の乗り入れを規制する趨勢にあると思うが、規制の実施に踏み出すにはどのような方法で関係者の合意を得るのかが課題である。具体的な実施方法は地区によって異なる面もあるが、車で通り過ぎる観光地から歩いて自然に親しむ滞在型に自然公園の利用の仕方を変えていくことが必要と思う。