【自主レポート】

|

地域ぐるみでの 「環境文化都市」への挑戦 長野県本部/飯田市職員労働組合 小林 敏昭 |

1. 「山都」、「りんご並木と人形劇のまち」

飯田市は、長野県の最南端、南アルプス・中央アルプスの隆起と天竜川の浸食という悠久のドラマによって刻まれた人口10万7千人の山の都である。飯田市は、「りんご並木と人形劇のまち」としても知られている。

「飯田りんご並木」は、1947年、市街地の4分の3、65ヘクタールを焼き尽くす大火があり、この焼け野原に53年、中学生が自らの手で40本の希望の若木を植え、誕生した。地元中学の生徒から生徒へ半世紀、幾多の困難を乗り越え手入れを続け、様々な心温まる物語を生み、98年並木全体が大きな公園に生まれ変わった。りんご並木は、文化が香る中心市街地、魅力的な都市空間の創出をめざす飯田の重点プロジェクトでもある。「道百選」そして昨年は環境省の「かおり風景100選」にも選ばれている。

「人形劇のまち」飯田は、8月上旬、市民と人形劇の祭典「人形劇フェスタ」で彩られる。「人形劇フェスタ」は、地元に根付く人形浄瑠璃など伝統芸能を背景に、79年の国際児童年に始まった今では国内最大の祭典である。海外も含め参加300劇団、上演会場は100を超え、保育園や公民館のほかりんご並木や路上でも人形劇が演じられる。24回目の今年も、8月1日~4日の例年より暑い夏に行われた。最近では「ふるさとイベント大賞優秀賞」など数々の評価を受けている。

2. めざす都市像「環境文化都市」

「りんご並木と人形劇のまち」飯田市のまちづくりの原点に「むとす(=んとす、広辞苑の最末尾の語)」「自分たちのまちは自分たちでつくろう」という考え方がある。「飯田りんご並木」「人形劇フェスタ」という半世紀、四半世紀の物語は行政だけで生まれたものではない。市民自らの主体的な行政への参加がある。

1977年6月に制定された「飯田市市民憲章」の5つの柱の1番目には、「自然を大切にし、美しい環境の飯田市をつくります」と謳われている。92年10月、飯田市役所は、庁内に「環境にやさしい暮らし(エコ・ライフ)推進本部」を設置し、紙の使用量の削減、古紙の回収と再生紙の利用、ごみの分別、省エネの推進などの環境改善活動を展開してきた。

そして、96年4月に策定した「飯田市第4次基本構想・基本計画」で将来のめざす都市像として「人も自然も美しく、輝くまち」「環境文化都市」を掲げた。同年12月には自然と共生する地域社会の実現をめざした環境計画「21'いいだ環境プラン」を策定、そして97年3月には「環境基本条例」を制定した。「21'いいだ環境プラン」は、市役所各部署と市民により改訂されたが、今後は市民により目標(数値)の達成状況を監視されていくことになっている。

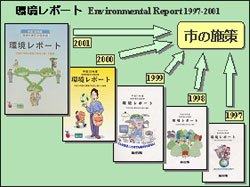

環境文化都市をめざし、産業・都市・人づくりを柱に、「環境が文化になるまで」と個性ある都市づくりを進めている飯田市。これらの環境施策は、毎年の「環境レポート」でフィードバックされ、見直されている。

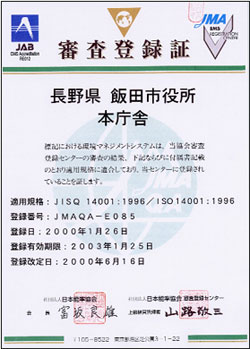

3. 飯田市役所におけるISO14001認証取得

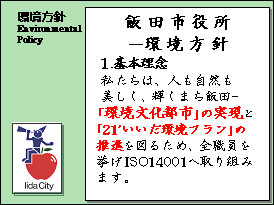

「環境文化都市」をめざす飯田市役所におけるISO14001認証取得の取り組みは、本庁舎を適用範囲(サイト)として、1998年7月に取組宣言をして以来、コンサルタントによらない独自の1年間の準備期間を経て、99年9月に環境方針を発表、システムの運用を展開してきた。審査登録機関の予備審査・本審査を受け、2000年1月、自治体では全国では70番前後、長野県初めての認証取得となった。

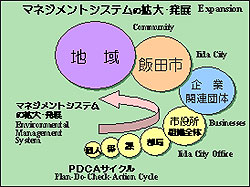

ISO14001は、96年に国際標準化機構(ISO)が定めた環境マネジメントシステムの国際規格である。環境保全と汚染の予防を目的としてPlan-Do-Check-Actionの一連のサイクル(PDCAサイクル)を繰り返すことによりシステムの継続的な改善をめざすものである。日本におけるISO14001認証取得件数は、9,300件を超え、世界の中でも突出している。

飯田市役所におけるISO14001認証取得は、①これまで飯田市が展開してきた環境行政・施策からは当然の流れであったし、②地域への率先垂範という意味もあったが、位置づけとして大きかったのは、③マネジメントシステム的な考え方の導入により地方分権に向けた組織力の強化、職員の仕事の流れ・考え方への変化への契機をめざしたことである。

ただ、貿易等対外的な必要性の乏しい自治体のISO14001認証取得は、取得と同時にシステムの維持運用もやっと、地域に展開するにはとても無理な職員体制に縮小されるなど認証取得が目的化している事例が散見される。

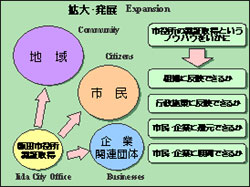

4. 「地域ぐるみ環境ISO研究会」との連携

飯田市は、1997年7月に川崎市・北九州市・岐阜県とともに全国初のエコタウン地域に指定された。「地域ぐるみでISOへ挑戦しよう研究会」は、同年11月にそのソフト事業であるエコタウンサロンから市役所も含めた6事業所で発足した。研究会は、「新しい環境改善の地域文化の創造」を活動理念とする民間主体の異業種のボランタリーな組織である。先ずはISO14001認証取得を広めることにより、そして次に事業所内に限定しがちな環境改善活動を連携して地域ぐるみで市民全体の大きな運動にしようとするものである。

緩やかな研究会も、ISO14001普及とともに会員事業所が20を超え、取り巻く状況の変化に対応し、めざすものをより明確にするため「地域ぐるみ環境ISO研究会」と組織と名称を変えた。対外的な責任から研究会代表者や運営委員会・事務局を初めて置き、事業所代表者による会議と実務者の会議を区別し、活動の中心を全体会から分科会に移した。

現在、飯田市周辺の28事業所(うち21事業所がISO14001認証取得済み)が研究会に参加し、会場持ち回りによる事業所訪問、テーマ別の「さくげん」「ひろめる」「いいむす」分科会の活動を通じ、地域貢献を進めている。従業員も事業所を離れれば1住民、事業所での徹底した環境改善活動への取り組み(訓練)を、そしてISO14001認証取得・維持運用のノウハウをこの地域全体の環境のレベルアップにつなげる活動を展開している。

5. 飯田市役所におけるISO14001の改善

運用システムを検証するため審査登録機関による年に1回のサーベイランス審査(定期現地審査)を2回受審する一方で、自らが組織内で行う課長職による内部監査のレベルアップを図ってきた。内部監査員の養成の徹底による主体的な運営、内部監査結果の公表などにより組織内部でのシステムとしての充実を勧めてきた。さらに昨年度の内部監査からは「地域ぐるみ環境ISO研究会」の地元民間企業のISO担当者の参加を求め、より民間の視点も取り入れてきた。今年度からは、県内のISO認証取得等自治体でつくる「環境ISO自治体ネットワーク」による相互内部監査も始まり、行政特有の課題についても他の自治体からのチェックを受け、また、他の組織のシステムから学ぶこととなった。今年度は、全ての部署の内部監査に外部の内部監査員の導入ができるよう準備を進めている。

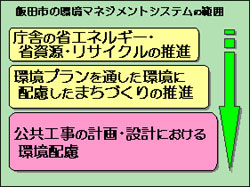

運用しているシステムも、当初の省エネ・省資源(「紙・ごみ・電気」)の取り組みと環境プランに配慮した施策から、公共工事の計画・設計における環境配慮にまで拡大してきた。公共工事の環境配慮の方法・率の設定・評価等は、関連部署の担当者によって行われた。これらのシステム改善に伴う9回の環境マニュアル(文書)の改正を徹底させるために、課長による課内研修や人事課による集合研修などでの教育訓練を充実させてきた。教育訓練は、職員一人ひとりが「環境文化都市」の推進者であるという自覚をめざすものである。

6. 飯田市役所出先での「いいむす21」の展開

2000年6月からは、それまで一切の取り組みのなかった支所や保育園、小・中学校など市役所全ての出先機関・施設でISO14001の基本的な取り組みを簡易なシステムとして行う飯田市役所独自の環境改善活動を開始した。「いいむす21(IEMS21:Iida

Environmental Management System 21:I(い)E(い)M(む)S(す)21」であり、「いいだムトス)」の意味を持つものである。

これは、本庁舎だけに限定し徹底してきたISO14001の取り組み、その考え方を出先の職員も共有し、本庁舎と出先間にある歴然とした温度差を段階的に解消し、全職員で「環境文化都市」をめざそうとするものである。

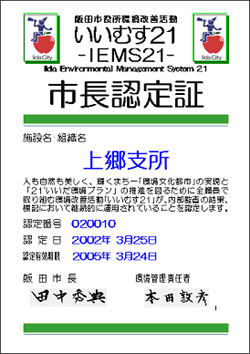

先ずは、「省エネ・省資源」プラスその施設等の特殊性を加味できる目標設定・取り組みとした。もちろん出先での当然の温度差も考慮し、独自のチェックシートによる自己採点・自己評価、希望と推薦による現地での内部監査、判定会議を経て、2001年3月は9施設、2002年3月は28施設に対して市長認定を行った。現地での内部監査は、ISO14001を運用している本庁職員が行い、初年度はISO14001内部監査員(課長職)、次年度は係長職が養成・任命を受け、担当した。取り組みの浸透による認定件数増と課長職の負担軽減の目的で係長職での対応としたが、その養成や準備の段階で、とかく課長職に限られていたシステム全体の理解が係長職にも拡がるという思わぬ効果も生まれた。

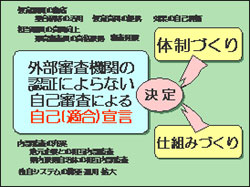

7. ISO14001認証から自己適合宣言へ

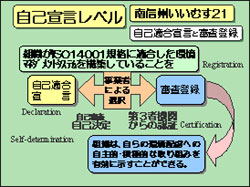

飯田市役所は、定期的なサーベイランス審査を受け、3年間の登録有効期限を2003年1月25日に迎えるが、外部の審査機関による更新審査を受けずに審査登録を継続しないことを組織決定し対外的に発表した。これは、2年に及ぶ自己適合宣言への体制づくりや仕組みづくり、組織内での1年間の検討結果を踏まえたものである。他組織との相互内部監査、2人の担当職員の審査員資格取得、独自の環境マネジメントシステムの構築・運用などの実験の実績を踏まえての結論である。

ISO14001の規格には、運用している環境マネジメントシステムが規格に適合していることを他者に対して実証する方法として、①「外部組織による審査登録」と②「規格との適合を自己決定し自己宣言する」ことが規定されている。現実には①審査登録が大半である。

自己適合宣言には、システムの成熟性と透明性の確保、説明責任が求められる。品質のシステムも含め民間の徹底したISO14001の取り組みに比べると飯田市役所のそれはまだ緒に就いたばかりの不十分・不完全なものと言わざるを得ない。審査登録の継続ではなく、なぜ自己適合宣言なのか。奇抜性・話題性ではなく、その必然性は何なのかをこれからは全職員が市民に、関係者に、じっくり説明していくことになる。しかし、これまでの実験を評価し分析した上で、この地域での役割における明確な信念と勇気を持って可能性に挑戦することは、冒険ではないはずである。

8. 「南信州いいむす21」(地域独自のEMS)

地域独自の環境マネジメントシステム「南信州いいむす21(EMS21: Environmental Management System

21)」は、ISO14001を基に「地域ぐるみ環境ISO研究会」が構築し、2001年10月から市町村で構成する「南信州広域連合」と連携して、スタートさせた仕組みである。地域の中小・個人事業所が行う取組宣言以来の3ヵ月の環境改善活動実績を研究会が支援しながら現地審査し、結果を広域連合で判定し登録証を発行するものである。

地域の大半を占める小規模の事業所にとって負担となる高い費用の審査機関によるISO14001の審査でなく、地域独自の認証で安く(現在無償)することによって、小さな環境改善の取り組みを多く生み出していこうとするものである。それは、研究会が持つ環境ISOのノウハウを支援という形で地域に還元し、地域に貢献するものである。

飯田市役所出先で運用している「いいむす21(IEMS21)」は、地域で展開する「南信州いいむす21(EMS21)」の実験と捉えている。この地域での「南信州いいむす21」の展開の上で飯田市役所の役割と責任の大きさは大きい。

現在の「南信州いいむす21(EMS21)」のレベルは、誰もが負荷を感じない程度の初歩的なレベルである。ボランタリーな研究会の支援にも限界があり、現在の登録証発行は7事業所、取り組み中も50弱であるが、同種の業界、地域での企業の集まり、そしてこの地の高校や専門学校へと確実にその輪は広がっている。

9. 協働(パートナーシップ)

協働(パートナーシップ)のひとつの目的は、1+1+1が3を超える相乗効果であると考えるが、行政は、自らの力1を大きくする努力の代わりに、協働の大義名分で、相手の力に期待しがちではないか。協働を求める前に、相手の力を強める条件整備や支援も含めて、まだまだ職員自らが実力をつけ、組織全体の代表として、それら相手に真剣に関わる必要があるのではないか、その段階ではないのか。

以前、研究会の参加事業所としての市役所には出席もしない、いくつもの部署のそれも複数の職員がメンバーとして名を連ねていた。企画課・工業課・生活労政課等、それらを環境保全課ISO推進係ひとつにしたところ、市役所の窓口と責任が明確となり、また研究会に真剣に関われるようにもなった。そして、研究会が活性化したことは言うまでもない。

「地域ぐるみ環境ISO研究会」は、行政への圧力や要求ではない責任ある企業市民活動を通じて行政と企業と市民をつなぐ大きな力として機能している。また、飯田市役所は、「環境文化都市」実現のための推進役としての責任を持ち、率先して、それぞれの組織、それぞれの職員が環境を意識した取り組みを展開していくこととなる。「環境文化都市」を掲げる飯田市のみならず、この地域の一人ひとりが環境を強く意識してそれぞれが自らの目標を高く掲げ、それに向かうエネルギーをこの自然豊かな地域に暮らす者の誇りとして持ち、元気なまちづくりの源としたいものである。

10. 情報発信とネットワーク

「ISO14001自己適合宣言」「地域ぐるみ環境ISO研究会」「いいむす21」「南信州いいむす21」など、その根底には、飯田市のまちづくりの原点である「むとす」の精神がある。「自分たちのまちは自分たちでつくろう、自分たちで良くしていこう」。自分たちのふるさとであるこの地域をより素晴らしい地域として誇ることができる「環境文化都市」への挑戦、全ては、「環境文化都市」としての責任と覚悟の表明であり、それに近づける取り組みである。

ISO14001認証取得によって得られ、そして維持・運用によって蓄積されたノウハウ。マネジメントシステムの考え方、不完全であってもとりあえず始めてPlan-Do-Check-Actionの一連のサイクル(PDCAサイクル)を繰り返すことでシステムの継続的な改善をしていけばいいんだという手法。これを組織が、職員個人が自分のものとして身につけることができたなら、従来の行政の流れを大きく変えることができると信じている。

この応募も含め様々な場面・機会での情報発信を心がけ、その結果としての評価を素直に自分たちの目を補う外から見つめる目として、更に高めるための機会として位置づけ役立てている。発信は仕掛けでもあり、10仕掛けて1の、いや100仕掛けて1の成果を掴む、そんな取り組みを地域の仲間と一緒にやっている喜びと手応えがある。これからも飯田市が世界に向けて発信できる環境ブランドにまでなることを夢見て、挑戦を続けていく。

|

1a 飯田市全景 |

1b 飯田りんご並木 |

|

1c いいだ人形劇フェスタ |

2a めざす都市像「環境文化都市」 |

|

2b 「21'いいだ環境プラン」 |

3a ISO14001認証取得 |

|

3b 飯田市役所 環境方針 |

4a 「地域ぐるみ環境ISO研究会」 |

|

4b 実務者全体報告会・情報交換 |

4c 研究会参加事業所の見学 |

|

5a ISO14001システム改善 |

5b 環境レポートによるフィードバック |

|

6a 市役所出先での「いいむす21」認定 |

6b 独自システム「いいむす21」認定証 |

|

7a ISO14001認証から自己適合宣言へ |

7b 自己適合宣言への準備 |

|

8a 「南信州いいむす21」 |

8b たとえ「小さな取り組み」でも多ければ |

|

8c 「南信州いいむす21」登録証の交付 |

9a いかに地域に還元・展開できるか |

|

9b あらゆる場面でのシステム運用 |

10a イベントへの出展・参加 |

|

10b 県内環境ISO自治体ネットワーク |

10c 対外的な評価による活動の確認 |