【自主レポート】

|

循環型社会形成に向けて 福井県本部/勝山市職員組合 |

はじめに

地球温暖化や、オゾン層の破壊、酸性雨などの地球環境問題を真剣に考える必要が生じてきています。

これらの問題は、市民一人ひとりの決意と実行から始め、全世界で取り組む必要があります。

ただ、例えば、省電力の取り組み、環境にやさしい物品の購入などは、各家庭で今すぐ実践できますが、ごみの資源化は、ごみを処理する行政とごみを排出する市民が一体となって実施していかなければならない事項ではないかと思います。

勝山市は、ごみ焼却場問題からごみの減量化・資源化に取り組みました。その取り組みを紹介します。

1. 情 勢

近年、我が国の社会経済活動が拡大し、国民生活が物質的に豊かになる一方で、廃棄物の排出量の高水準での推移、焼却施設のダイオキシン類、最終処分場の残余容量の逼迫・環境汚染のおそれの高まり、不法投棄の増大など深刻な社会問題が生じています。

これらの問題は、「大量生産、大量消費、大量廃棄型社会」のあり方に根ざしたものであり、その根本的な解決に向けて、これまでの社会のあり方や国民のライフスタイルを見直し、社会における物質循環を確保することにより、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷の低減が図られた「循環型社会」を形成することが極めて重要となっています。

国においては、循環型社会形成推進基本法を平成12年に制定し、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、建設リサイクル法、食品リサイクル法、グリーン購入法など循環型社会形成に向け、法整備を行っています。

2. 勝山市の背景(平成10年度まで)

(1) 地勢及び人口

(1) 地勢及び人口

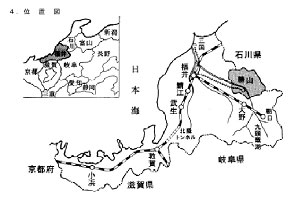

勝山市は、福井県の東北部に位置し、市の中心は福井市の東方約28kmの地点にあり、東南は、大野市に、西南、南は吉田、坂井、足羽の三郡に、北は石川県に隣接しており、市の周辺は1,000m級の山々に囲まれ、行政面積の内約80%は林野となっており、中心部は県下最大河川である九頭龍川の中流域に位置しています。

市街地は九頭龍川の流れに沿って形成された河岸段丘に位置しており、明治以来の地場産業である繊維産業を中心とした商工業、古くから盛んな農林業を基幹産業とする水と緑豊かな田園都市となっています。

大都市への人口集中化と少子化により当市の人口は次第に減少し、高齢化も年々進んでいます。その結果平成12年度の国勢調査人口は28,143人、内65歳以上が25%強で県下7市の中で最も高齢化が進んでいます。

(2) 一般廃棄物の処理施設

勝山市の一般廃棄物の処理施設は、焼却施設として昭和60年に建設され、能力40t/8hで処理を行っていました。

また、最終処分地として平成元年36,000トンの容量で供用が開始されました。同施設は、10t/5hの処理能力を持つ破砕機及び手選別ラインを備えた前処理施設を有し、廃棄物の減容化、資源化に努めています。

(3) 分別基準及び資源化状況

一般廃棄物は、「燃えるごみ」と「燃えないごみ」の2種類に大別しており、「燃えるごみ」は、可燃性粗大ごみ(畳、木製家具、ふとんなど)と一般可燃ごみに細分化され、可燃性粗大ごみは、焼却施設へ直接持ち込み、一般可燃ごみは、市指定袋・ステーション収集となっていました。

「燃えないごみ」は、空きかん、空きびん、その他燃えないごみの3種類に細分され、ステーション収集を行っていました。

|

燃えるごみ

|

可燃性粗大ごみ | 畳、木製家具、ふとんなど |

| 一般可燃ごみ | 生ごみ、プラスチック類など | |

|

燃えないごみ

|

粗大ごみ | 家電製品、自転車など |

| その他燃やせないごみ | 電球、陶磁器、ガラスなど | |

| 空きかん | スチール缶、アルミ缶など | |

| 空きびん | 飲料用びんなど |

空きかんは、アルミ缶、スチール缶各々分別収集するのではなく、最終処分場の前処理施設において磁選機により分別し、資源として回収していました。また、空きびんについても各色について分別収集するのではなく、前処理施設にて手選別にて資源化を行っています。

その他燃えないごみは、破砕機をかけた後、磁選機で鉄だけを資源として取り出しています。

平成10年度資源化率は、21.9%となっています。

3. 一般廃棄物処理・処分の危機

昭和60年に建設された焼却施設は、建設時に住民との係争により、操業期限は、平成11年3月末日までということで和解が成立していました。また、大野市・和泉村・勝山市の2市1村による広域ごみ処理計画が持ち上がり、焼却施設については、広域で建設する方向となりました。

広域によるごみ焼却施設が供用開始までの期間延長は、勝山市のごみ処理の課題であり、努力を続けてきましたが、その努力の甲斐もなく、平成10年度で操業を停止せざるを得なくなりました。燃えるごみの処理・処分のめどが立たない─このことは、ごみ行政の危機的課題であり、それに対応するため、いくつかの取り組みを実施することとなりました。

4. 新しいごみ行政

(1) 基本方針

燃えるごみの減量化(資源化)及び他の自治体にごみ焼却を依頼する場合依頼自治体の分別基準を遵守の2点を重点とし、分別基準の見直し及び補助制度の改正・新設を行いました。

(2) 分別基準の変更

燃えるごみの分別基準は、県内で一番厳しい南越清掃組合と同様とすることとしました。これは、厳しい基準であれば、全ての自治体がクリアするためです。

内容的には、「燃えるごみ」から「燃やせるごみ」への呼称の変更、燃やせるごみはすべてのプラスチック類(具体的には、ペットボトル、発泡トレイ、弁当パック、菓子袋、シャンプーなどのプラスチック容器など)を対象外とすることとなりました。

また、容器包装リサイクル法による分別基準を完全施行することとしました。(法による施行期日は、一部平成12年度から)

新基準によるごみの分別

|

注:ゴシック太文字は新分別基準 |

|

燃やせるごみ

|

可燃性粗大ごみ | 畳、木製家具、ふとんなど |

| 一般可燃ごみ | 生ごみ、選定枝くず、紙切れなど | |

|

燃やせないごみ

|

粗大ごみ | 家電製品、自転車など |

| その他燃やせないごみ | 電球、陶磁器、ガラスなど | |

| 空きかん | スチール缶、アルミ缶など | |

| 空きびん | 飲料用びんなど | |

| 不燃廃プラスチック類 | レジ袋、菓子袋、ラップなど | |

|

資源ごみ

|

古紙・古衣類 | 新聞紙、雑誌、チラシ、ダンボールなど |

| 発泡スチロール・発泡トレイ | カップラーメン容器など(色付トレイ可) | |

| ペットボトル | ||

| その他プラスチック容器 | シャンプー、弁当パックなど |

(3) 不適正分別ごみの指導

ごみ分別を徹底させるため、市職員による街頭指導(ごみステーション前)、広報、チラシによる啓発活動などを実施する一方、不適正分別ごみについては回収しない(ステーションへ置いておく)など徹底した取り組みを実施しました。

(4) 補助金制度の確立

① 集団回収(古紙等)の補助金制度の充実

集団回収への補助金制度は、平成10年度に確立された。当時の補助金額は、回収業者に3円/kg、回収団体に2円/kgであったが、集団回収によるごみの減量化(資源化)のより一層の推進を目指し、平成11年度から回収業者に4円/kg、回収団体に6円/kgとしました。

② 生ごみ処理機購入に対する補助金制度の創設

生ごみの減量化を図る手段の1つとして生ごみ処理機購入に対する補助金制度を平成11年1月より創設しました。

家庭用生ごみ処理機(コンポース含む)に対する補助金は、購入価格の1/2で補助限度額が4万円、業務用生ごみ処理機(コンポース含む)に対する補助金は、購入価格の1/2で補助限度額が300万円、また、平成14年度から地域・地縁団体に対する補助金制度(購入価格の1/2で補助限度額が400万円)を創設しました。

(5) ごみの減量化・資源化

燃やせるごみを減らす目的で実施した政策ですが、資源率は、平成11年度で34.7%、平成12年度で36.5%、平成13年度で34.5%となりました。

(詳細については、別図1のとおり)

5. 今後の課題

(1) 市民の理解と協力

ごみの分別・減量化は、容器の洗浄など市民への義務が発生する為、市民の理解と協力があってこそ出来る政策といます。今までは、「ごみを分別しなければ、ごみ処理ができない。(委託先焼却場の分別基準に合わせなければごみ焼却の委託が出来なくなる。)」ということでPRし、協力を得てきましたが、広域で焼却施設を建設中であり、この施設が稼動した場合、市民の分別に対する意識改革が浸透できているかが問題であります。

(2) 分別による財政負担

勝山市の場合、焼却施設がなくなる・ごみをどのように処理するかということで全市を挙げたごみの資源化・減量化に取り組むことができた、というよりしなければならなかった? ことで、財政当局の理解もあったため、スムーズに取り組みを実施することができました。

しかし、資源化するより、燃やすほうがはるかに安価になる事実があります。

具体的数値としては、焼却場の管理運営費として年間約1億円となっていましたが、この金額は、人件費や委託料、各種検査費用等を含むものでごみの量に関わらず一定金額を支出しなければならないものとなっています。重油及び電気量については、ごみ量が減少すれば、使用量が減少しますが、ごみ1t当りの費用は、3千円弱となっています。

例えば、プラスチック容器の処理費用は、1t当り53千円、収集に要する人件費や燃料費、収集車両の減価償却費、処分場への運搬費などを勘案すると1t当り100千円を超すのではないかと思われます。

(3) リサイクル協会の利用

国は、ごみの分別・リサイクルを推進する為の政策としてリサイクル協会を設立し、資源化を行っています。

制度的には、その資源化に要する費用を事業者(ごみとなるものを製造する者:菓子製造メーカー等)と自治体に負担すること、各自治体まで対象物を取りに来ることとなっています。

具体的には、プラスチック容器の場合、事業者負担割合が92%、自治体負担割合が8%となっており、処理単価は、82,000円/tです。従って6,560円/tでプラスチック容器がリサイクルできる仕組みとなっています。

なお、リサイクル対象品目によって負担割合及び処理単価が異なっています。

ただし、リサイクル協会にその処理を依頼する場合、他にも制約があります。

1つは、対象物は圧縮・梱包しなければならないということです。これは、輸送効率を上げるため、プラスチック容器やペットボトルを圧縮し、積み込みを考慮し、梱包するもので、この設備を入れる場合、当市の見積りでは、約5,000万円かかることとなっています。

2つ目は、運搬単位です。基本的には、10t単位となっているため、圧縮梱包した対象物をどこかへ貯蔵する必要があり、ストックヤードが必要となります。対象物がごみである以上ストックヤードの臭気対策の必要性も議論する必要があり、対象物単位のストックヤードがほしいとなれば、多額の費用がかかることは、必然的です。

人口規模3万人や7万人の都市で分別・リサイクル化の実施は必要であると認識ありますが、大変であることを報告し、終了したいと思います。

図1 年度ごとのごみ排出量の推移

|

区 分

|

ごみの種別

|

|

平成13年度

|

平成12年度

|

平成11年度

|

平成10年度

|

平成9年度

|

|

燃やせる

ごみ |

燃やせるごみ |

A

|

2,980,270

|

2,752,320

|

2,626,790

|

5,151,700

|

5,098,030

|

| 〃 搬入分 |

B

|

738,100

|

690,670

|

510,910

|

650,530

|

562,640

|

|

| 小 計 |

|

3,718,370

|

3,442,990

|

3,137,700

|

5,802,230

|

5,660,670

|

|

| 内焼却依頼分 |

C

|

3,343,190

|

3,100,080

|

3,137,700

|

|

|

|

| 内勝山市焼却 |

D

|

212,970

|

194,190

|

|

5,802,230

|

5,660,670

|

|

| 内県外焼却分 |

E

|

162,210

|

148,720

|

|

|

|

|

|

燃やせない

ごみ |

不燃廃プラ |

|

439,630

|

413,670

|

446,490

|

|

|

| 保留分 |

|

25

|

153,587

|

8,280

|

35,150

|

101,260

|

|

| その他不燃物 |

|

604,950

|

708,940

|

524,910

|

625,870

|

518,460

|

|

| アルミ缶 |

|

46,780

|

42,480

|

38,950

|

43,030

|

45,100

|

|

| スチール缶 |

|

135,480

|

143,380

|

152,580

|

168,210

|

183,270

|

|

| アイダル |

|

221,430

|

314,850

|

217,510

|

297,450

|

301,590

|

|

| 空きビン |

|

134,430

|

65,780

|

109,770

|

251,980

|

268,570

|

|

| 鉄・うす鉄 |

|

85,590

|

151,140

|

64,440

|

106,860

|

92,120

|

|

| 真鍮等その他 |

|

2,470

|

3,690

|

9,270

|

13,560

|

9,520

|

|

| 古紙・古着 |

|

|

|

81,760

|

19,720

|

10,820

|

|

| 小 計 |

F

|

1,670,785

|

1,997,517

|

1,653,960

|

1,561,830

|

1,530,710

|

|

|

資源ごみ

|

発泡トレイ |

|

17,300

|

16,860

|

16,670

|

|

|

| ペットボトル |

|

31,330

|

27,840

|

26,350

|

|

|

|

| その他プラ容器 |

|

71,710

|

57,103

|

56,050

|

|

|

|

| 古紙・古着 |

|

358,035

|

380,230

|

344,365

|

|

|

|

| 小 計 |

G

|

478,375

|

482,033

|

443,435

|

|

|

|

|

集団回収

|

古紙・古着 |

H

|

1,408,671

|

1,270,657

|

1,064,244

|

867,076

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

総 合 計

|

|

7,276,201

|

7,193,197

|

6,299,339

|

8,231,136

|

7,191,380

|

|

|

太枠内

|

資源化率 |

|

34.54

|

36.53

|

34.77

|

21.91

|

14.08

|