【自主レポート】

|

メダカを育む武生の下水道 福井県本部/武生市役所建設部下水道課 福島 孝之 |

はじめまして武生(たけふ)市です。

武生市は、人口7万3,500人福井県第2位の都市です。日野川の清流が市域中央を流れる自然環境に恵まれた都市です。古くは、越の国の国府がおかれていた歴史と伝統のある都市で、現在は、工業出荷額が4,000億円を超える県内トップクラスの工業都市です。

公共下水道は、昭和45年に事業認可を受けて着工、昭和55年に家久浄化センター(日野川左岸の家久処理区)において処理を開始しました。平成12年3月末の人口及率は40.2%となっています。また、日野川右岸の東部地区については、平成13年3月に事業認可を受け、新たに(仮称)水循環センターを建設し整備を進めているところです。

1. はじめに

♪♪めだかの学校は 川の中

そっとのぞいて みてごらん そっとのぞいて みてごらん♪♪

でも今の小川には、そっとのぞいてみても、めだかたちはいないのです!

忘れもしない2年前の5月、メダカ連絡会メンバーが、育てたクロメダカを小学校に譲り渡した時の教師の言葉です。

以前の里山周辺にはメダカや小型の魚類・タニシやカワニナ等生息し、こども達の格好の遊び場となり、貴重な自然体験の場となっていました。

メダカは、私たち大人が気づかない間に、ほとんど絶滅状態になってしまったのです。

(1999年2月18日 環境庁により「絶滅危惧種・Ⅱ類」に指定)

2. きっかけ

この取り組みのきっかけは、新しい浄化センター建設予定地の地域住民の反対運動でした。その運動の呼びかけの文書には、「汚水処理場」が建設されると悪臭や真っ黒な汚水で地下水への影響が心配されるとされていたのです。

水環境の改善施設であるはずの浄化センターが、環境が悪化する原因と受け止められていたのです。

3. はじめの第一歩

まず、人づてに聞くメダカの生息情報を集めることでした。残念ながら自然に生息する情報は得ることができませんでした。しかし、自宅の庭でメダカを飼育している市民や水たまりに突然繁殖したメダカを池で飼育している市民など数人の人々の存在を知ることになりました。意識してネットワークを広げることで、後のメダカ連絡会の結成につながりました。

(1) 職場でのはじめの一歩

目標は水槽内の水質を維持すること。もちろん、絶滅危惧種に指定された日本野生メダカの飼育も重要な目的でした。この呼びかけで職場内でのアクアリウム(水槽)による飼育の試みの実践がはじまりました。なぜ、下水道部門がメダカを育てるのかという声もありましたが、下水道の処理水を使ってメダカを飼育するというはじめての試みを通して、職員に次第に共有されてきたようです。

|

「水槽内に下水道の仕組みを再現する」私たちが家庭で使った後の汚れた水や雨水がどのようにしてきれいな水となって川や海に戻されていくのか。そのメカニズムを小さい閉ざされた空間、「水槽」に導いてみましょう。 第一の目標は、水槽内の水質を維持すること ●アクアリウム【aqurium】 ― 浄化センターのシステム ― アンモニア→亜硝酸→硝酸塩へ分解 |

(2) 外に向けたはじめの一歩……市民と下水道部門との新しい関係づくり

メダカを環境保護の使者に ――。メダカが生息できる環境づくりを目指し、武生市民と企業、市が協力し1999年12月に「ビオトープ創生のためのメダカ連絡会」を結成しました。目標は2000年6月に市下水道・家久浄化センターにメダカを育てるビオトープを建設することでした。振り返ると、市内各地でメダカの飼育に成功している人たちの知識や技術が集まったことと、行政各部門の参加により、メダカを通していろいろな側面(教育や農業・水道など)を知ることができる出発点となりました。

4. メダカを育む武生の下水道

各家庭への下水道の普及は、快適な生活環境を実現するための対策です。家久浄化センターは、20年前に建設された施設です。川の汚れを少なくするという目標を達成するために今をなお働き続けています。この役割に加え、新たに武生市が整備を進めている仮称水循環センター(日野川右岸)は、水循環の拠点施設としてコンセプトを持ち計画が進められています。

水環境の改善には、個人や家族で努力していただくことも大切ですが、できないこともたくさんあります。私たち行政が、暮らしを守り、向上させることに加えて、本当に住民の満足を高めるような施策を行っていくために、メダカを通した市民と企業と行政の活動は、どうしたらよいかということを示唆してくれ続けるものであると思います。

めだかの学校の めだかたち

だれが生徒か先生か だれが生徒か先生か

みんなで げんきにあそんでるめだかの学校は うれしそう

水にながれて つーいつい 水にながれて つーいつい

みんなが そろってつーいつい

:-- :-- :-- :-- :-- :-- :-- :-- :--

作詞 茶木 滋 作曲 中田喜直

5. これまで行ってきた主な活動(実施年/月/参加者数/参加団体/成果など)

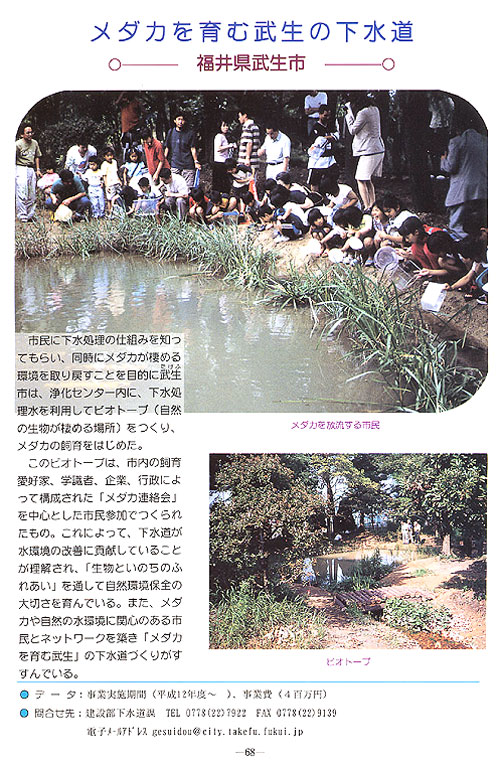

“メダカを下水道PRの使者に ――”公共下水道の処理水を使いメダカの飼育、繁殖に取り組む「メダカ連絡会」を1999年12月13日に発足。福井県武生市内の飼育・保護経験者と企業、武生市役所職員で構成。2000年6月18日に武生市家久浄化センター内にビオトープを設置。現在、処理水生まれのメダカの保護者を募集。

“メダカを下水道PRの使者に ――”公共下水道の処理水を使いメダカの飼育、繁殖に取り組む「メダカ連絡会」を1999年12月13日に発足。福井県武生市内の飼育・保護経験者と企業、武生市役所職員で構成。2000年6月18日に武生市家久浄化センター内にビオトープを設置。現在、処理水生まれのメダカの保護者を募集。

(1) 環境教育(めだかなどの学習)活動

① メダカで学ぶ環境保全(1999/5/18)

総合学習などでメダカを取り上げる各校だが、改良されたヒメダカ入手は容易でも、野生のクロメダカは困難なのが実情。このためメダカ連絡会メンバーの飼育愛好家が育てたクロメダカ約200匹を市内の幼稚園と小中学校に譲り渡した。その後、処理水でのメダカの孵化に成功したことから、2001年以降、武生市内の小学校の教材として処理水生まれのメダカが利用されるシステムができあがる。

② メダカの里親募集(2000/5/18)

武生市家久浄化センター内のビオトープ(2000/6/18に完成)の完成までの約3週間里親を募集。応募した市内の親子180組が里親となり85組の親子がビオトープに放流した。

③ ビオトープでのほたるの繁殖をめざしてカワニナと源氏ほたるを放流(2001/6/5)

④ ビオトープちびっ子生き物観察会開催、家久保育園園児を招待(2001/9/13)

(2) 環境調査(めだかなどの調査)活動

① 市民に呼びかけて保護や飼育方法の情報交換を行うメダカ連絡会発足(1999/12/13)する過程やメダカの里親募集(1999/5/18)などでメダカの生息地情報などの事前調査ができた。

② 環境教育研究発表大会(2001/2/23)

教育委員会と共催で黒メダカの生息調査とその水環境の研究について推進小学校4校、中学校1校が参加し発表した。

(3) 環境保全(めだかの生息地の保全・池などの整備)

① 武生市家久浄化センター内のビオトープの造成作業を市民と企業、行政が協力して行った。ビオトープは、浄化センター北東部の林約150㎡に設けられ、広さ約120㎡のひょうたん池を中心に、7㎡の遊水池2箇所を水路で結ぶ。きれいになった下水道の処理水を流し、遊水池で自然の水質に戻しながら池に入れる仕組みで、池は水深に差をつけ、深さ60㎝の中央部はメダカが天敵の鳥から身を守ったり動き回ったりするための運動場。観察する子供たちの安全を考えた浅瀬(水深約20㎝)は湿生植物を植えて産卵や稚魚が隠れるための学校。造成作業は、連絡会の会員と武生市下水道課の職員が参加。杉の間伐材を使ったメダカの隠れ家・木工沈床を作ったほか、近くの一級河川日野川から採ってきたガマ、イグサなど10種類の植物を移植した。4・5年かけて水生生物の楽園にしたい。

② 武生工業高校インターンシップによるビオトープ水路に水生植物植栽(2000/7/14)

③ ビオトープ完成1周年祭りとメダカの保護者100組募集(2001/6/9)

④ 武生第一中学校職場体験3名(2001/8/8)ビオトープ植栽とアオモの除去

⑤ ビオトープホタル水路完成(2002/4/10)

⑥ カブト虫飼育箱完成、チップ材と幼虫を投入

⑦ 武生第一中学校職場体験12名(2002/8/1・5)

ビオトープ植栽とアオモの除去

⑧ 武生東小学校へ環境出前講座「メダカの保護者になってみませんか」(2002/5/7)

⑨ 自然発生のホタルを確認(2002/6上旬頃)

⑩ 武生第一中学校職場体験によるビオトープ水路の清掃奉仕(2001/8/8)

(4) 普及(イベント・交流など)活動

① メダカの保護者募集(2000/11/25)

武生市内の量販店で行われるガス上下水道展の中で、処理水生まれのメダカを育ててくれる保護者を募集。今年の春に里親となった85組の親子と他の市民に、雌雄約数匹ずつ150名匹を引き渡しました。家庭の水槽や池、休耕田など、保護者の創意工夫でメダカの孵化に取り組むことを期待。

② 隣接の鯖江市立待小学校のビオトープへメダカの引き渡し(2001/5)

③ ビオトープ完成1周年祭とほたる祭り開催(2001/6/9)。「建設大臣賞『蘇る水100選』」記念プレート設置除幕とめだかの保護者へめだかの引き渡し。午後8時から親水水路とビオトープでほたる鑑賞

④ 第2回全国メダカシンポジューム参加(2001/9/27)大阪市鶴見緑地

⑤ 新設したビオトープホタル水路への植栽作業(2002/4/18)

⑥ ビオトープ完成2周年とメダカの保護者との交流(2002/6/8)

⑦ 第3回全国メダカシンポジューム参加(2002/3/23~24)神奈川県藤沢市

⑧ ビオトープ水路完成記念 ホタル祭り(2002/6/8)2,000人以上の市民がメダカとホタルに親しむ ―― 反響の大きさに関係者もびっくり

⑨ ホタル学習会 ―― 浄化センター職員、メンテナンス職員(2002/6/24)

⑩ 八幡町ホタル学習会(2002/6/24)

⑪ ホームページにビオトープをアップ

⑫ 八幡ほたるの里復元事業 ―― 市民活動支援事業補助金申請(2002/8/9)

⑬ 第1回夏休み宿題大作戦実施(2002/8/23・24)

(5) その他

① メダカを育む下水道が『蘇る水100選』建設大臣賞受賞

建設大臣賞『蘇る水100選』 ― 下水道事業により水環境としてせせらぎなどを創造した事例部門 ― の22団体の1つに選考され、県内で唯一受賞した。この受賞は、市内のメダカ飼育愛好家、学識者、企業、行政による「メダカ連絡会」のメダカ保全活動の一環として、浄化センター内に市民参加で作られた下水処理水を利用した"ビオトープ"の取り組みが対象になった。これにより、下水道の処理システムをよりわかりやすく市民に理解してもらい、下水道が水環境の改善に貢献していることを認識し、生き物との「いのち」のふれあいを通して自然環境保全の大切さを育んでいることを評価された。

② 下水道の処理システムが再現された〝アクアリウム(水槽)〟を設置

市役所の窓口や公民館などにアクアリウム(水槽)を設置、

設置箇所は次の10ヵ所

税務課、分庁舎1階、生涯学習センター、

図書館(キッズ)、市庁舎1階ロビー

市庁舎3階おどり場、

国高公民館、国高児童センター、吉野公民館、白山公民館

〔市庁舎1階ロビー・市庁舎3階おどり場の水槽台座は、白山の間伐材を利用し、工業試験場で作成。〕

アクアリウム装置名「バランストアクアリウム」

この水槽では、下水道浄化センターと同じ仕組みが再現されています

メダカ 野生の黒メダカ 水草 ナヤスの仲間<下水道職員が育てた水草を寄贈>

③ 福井県庁六ヵ所にメダカ水槽配布

④ アクアリウムメンテナンス班編成、一斉に作業を行う。

6. 今後、継続または新たに計画している活動

メダカの保護・飼育活動を通して、人が生きるのに必要な環境を学ぶ。これまでは、下水道PRというと側面でメダカを使者に活動を展開してきましたが,子供たちの環境教育という側面においても学校と保護者にビオトープづくりを行おうという機運が広がってきました。今後も、メダカの力を借りて、農業用パイプラインの建設などで失われつつある農業水路や河川の水質改善など、水の循環という側面から、活動の輪を広げて行きたい。