【代表レポート】

|

京都市における地球温暖化防止政策の推進 京都府本部/自治労京都市職員労働組合 稲田 利幸 |

1. はじめに

地球的規模で起りつつある環境の大きな変化は、地球の温暖化という現象に集約される。

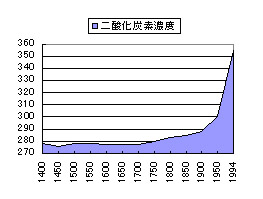

地球温暖化の原因は、大気中にある二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの濃度が異常なペースで高くなっているためであり、化石燃料の大量消費と森林、とくに熱帯雨林の消滅がその原因とされている。

とくに、20世紀を通じて、工業化と都市化がかつてない速度で進行し、石油・石炭などの化石燃料の消費もそれに応じて急速に増えた。現代文明は化石燃料の大量消費によって支えられてきたが、地球温暖化は、それに比例するように進み、その予想される影響の大きさや深刻さから見ても、まさに人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題のひとつになっている。

1990年、国連はIPCC(気候変動に関する政府間パネル)を立ちあげ、地球気候の変化について科学的な調査をはじめた。この調査では、平均地上気温は1861年以降現在まで0.6±0.2℃上昇していること、平均海面水位は20世紀中に10cmから20cm上昇していることなどが明らかにされており、氷河の後退、永久凍土の融解など観測の結果、地域的な気候変化が世界の多くの地域に影響を与えていることが判った。その原因に関して、過去50年間の温暖化の大部分が人間活動に起因しているという、より確実な証拠が得られたと述べられている。

1990年、国連はIPCC(気候変動に関する政府間パネル)を立ちあげ、地球気候の変化について科学的な調査をはじめた。この調査では、平均地上気温は1861年以降現在まで0.6±0.2℃上昇していること、平均海面水位は20世紀中に10cmから20cm上昇していることなどが明らかにされており、氷河の後退、永久凍土の融解など観測の結果、地域的な気候変化が世界の多くの地域に影響を与えていることが判った。その原因に関して、過去50年間の温暖化の大部分が人間活動に起因しているという、より確実な証拠が得られたと述べられている。

また、将来の予測では、21世紀中に平均地上気温は1.4℃から5.8℃上昇し、海水の膨張などにより、21世紀末には海面が9cmから88cm上昇、直接被害を受ける人々の数が5億人は下らないと言われている。

このように地球温暖化が進むと、異常気象は、様々なかたちをとって現れてくる。ハリケーン、サイクロン、台風がいずれもこれまでとは異なった強さとルートをもって頻繁に発生するようになる。雨の降り方が大きく変わり、大洪水と大旱魃とが交代におこり、数多くの生命が失われたり、自然が破壊される。そして、気候の変化によって最も大きな影響を受けるのは、農業・林業・漁業である。農作物や樹木の生育は、その土地土地の気象条件によって大きく左右され、また、魚介類の生息も海の温度がわずかに変化しただけでも、大きな影響を受けることになる。

今後、世界の人口は増えると予想され、食料不足も深刻になると考えられている。地球温暖化によって、私たちの子供・孫の時代、将来の世代が被る被害の大きさは想像をこえ、人類もこれまでのような生活ができなくなると思われる。この地球温暖化を食い止めるためにも、個人、団体及び国などの枠をこえて、今生きている私たちが大きな問題として積極的に取り組まなければならない。

| IPCC:UNEP(国連環境計画)とWMO(世界気象気候)によって1988年に設置された各国の科学者・専門家の集まり。科学的アセスメント、環境影響、政策の3つの部会に分かれて現状分析と将来予測を行い報告している。 |

2. 地球温暖化へそれぞれに求められる取り組み

今後の地球温暖化防止対策は、増加基調にある温室効果ガスの総排出量を早期に減少基調に転換していくことである。

前項にも述べたように、国、地方公共団体、事業者及び国民といったすべての主体が、それぞれの役割に応じて総力を挙げて取り組むことが不可欠である。また、各々が基本的な考え方を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガス排出の抑制などのための総合的かつ計画的な施策を策定し、実施することが必要となっている。

(1) 各家庭などにおける取り組み

① 冷房温度の引き上げ(28℃)

② 省エネ法で定められた特定機器以外の機器に関し、よりエネルギー消費量の小さい製品への積極的な買い替え及び利用

③ 脱温暖化型のライフスタイルの実践

④ 自動車利用の自粛や駐停車時のアイドリングストップなどの推進、エコドライブの実践

⑤ 環境負荷の低減に資する物品の導入

(2) 事業者による取り組み

① 冷房温度の引き上げ(28℃)

② 省エネ法で定められた特定機器以外の機器に関し、よりエネルギー消費量の小さい製品への積極的な買い替え及び利用

③ 脱温暖化型のライフスタイルの実践

④ 社用車などにおけるエコドライブの推進

⑤ 省エネ型設備の導入

⑥ サマータイムの導入

(3) 国などの施策

① 「環の国くらし会議」の提案を踏まえた情報の提供、モデル事業などの推進

② 「温暖化対策診断」の実施

③ 全国地球温暖化防止活動推進センター及び都道府県地球温暖化防止活動推進センターによる情報提供など

④ 「地球温暖化対策地域協議会」を通じた地域での取り組みの推進

⑤ 各種地域組織を通じた広報、情報提供など

3. 気候変動枠組条約

この地球温暖化問題に対処するため、「気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「気候変動枠組条約」という。)が1992年5月に採択され、我が国も同年6月の国際連合環境開発会議において署名、1993年5月に受諾し、気候変動枠組条約は1994年3月に発効された。

条約は、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることを究極的目的としている。そのような水準とは、生態系が気候変動に自然に適応し、食料の生産が脅かされず、かつ、経済開発が持続可能な態様で進行できるように、期間内に達成されるべきであるとしている。

また、条約においては、「共通だが差異のある責任」の考え方に基づき、温室効果ガスの排出量を1990年代の終わりまでに、従前の水準に戻すことは、温室効果ガスの排出の長期的な傾向の修正に寄与することと認識されていた。

また、先進国は温室効果ガスの排出量を1990年の水準に戻すことによって、温室効果ガスの排出の抑制、吸収源の保護及び強化のためにとった政策と措置が開発途上国に対して、率先して対策を講じるという考え方を明らかにしている。一方では、開発途上国に関しては、自国の排出量の把握とその条約を事務局へ通報するなど、基礎的な責務が示されており、実現を支援するための先進国の義務が明らかにされている。

| 気候変動枠組条約:温室効果ガスによる地球温暖化を防ぐため、締約国に対し温室効果ガスの排出状況の調査・報告・温暖化防止の政策の計画作りと実行を義務付ける。先進国については、温室効果ガスの排出量を2000年までに1990年レベルに戻すことが約束として求められている。 |

4. 気候変動枠組条約第3回締約国会議(COP3)

1997年12月、地球温暖化防止京都会議(COP3・気候変動枠組条約第3回締約国会議)が日本の京都で開催され、長期的・継続的な排出削減の第一歩として、先進国の温室効果ガスの削減を法的拘束力をもつものとして、京都議定書が採択された。

| 1995年の第1回締約会議(COP1)の決議(ベルリン・マンデート)では、2000年以降の先進国の数値目標を定めることを決め、COP3はその期限として非常に重要な会議として位置付けられた。COP3前には、モルジブやフィジーなどの小島嶼国連合(AOSIS)が「2005年までに20%削減すべき」という最も高い数値を提案した。日本においては、省庁の縄張り争いに終始し、ぎりぎりまで政府としてひとつの目標に絞れずにいた。1997年10月に出した案は90年レベルから2.5%削減と低い数値で、環境NGOの批判を浴びた。アメリカの提案は0%安定化とさらに消極的であった。 現在、京都議定書の未批准国のロシアや、アメリカ・オーストラリアについては批准しないことを表明している。 |

京都議定書では、排出の抑制及び削減に関する数値化された約束の対象となる温室効果ガスを二酸化炭素(CO2)、メタン(CH2)、一酸化二窒素(N2O)、ハイドロフルオロカーボン(HFC)、パーフルオロカーボン(PFC)、六フッ化硫黄(SF6)とした。そしてこれら排出量を2008年から2012年までの第1約束期間において、先進国全体で1990年レベルと比べて少なくとも5%削減することを目指して、各国ごとに法的拘束力のある数量化された約束が定められている。

| COP:締約国会議、条約の最高決定機関。すべての締約国代表国で構成される。最も重要な権限は、議定書の採択と条約の改正。 |

| ベルリン・マンデート:難航するCOP1の最終日前夜、先進国の約束強化のための議定書あるいはその他の法律文書について交渉するAGBM(COP1以降97年に採択すべき議定書の内容を話し合う特別会合。)を作り、97年中の第3回締約国会議で採択することを決めた合意文書。 |

| AOSIS:温暖化の影響で海面が上昇し国土が消滅してしまう危機にある主に島国からなるグループ。1990年の第2回世界気候会議で14ヵ国結成、COP1当時で36ヵ国(米領も併せて41)が加盟。 |

<京都議定書の概要>

・先進国の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を各国毎に設定

・国際的に協調して、目標を達成するための仕組みを導入(排出量取引、クリーン開発メカニズム、共同実施など)

|

|

|

・数値目標

対象ガス:二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、HFC、PFC、SF6

吸 収 源:森林などの吸収源による温室効果ガス吸収量を算入

基 準 年:1990年(HFC、PFC、SF6は1995年としてもよい)

目標期間:2008年から2012年

目 標:各国毎の目標 → 日本△6%、米国△7%、EU△8%など先進国全体で少なくとも5%削減をめざす

5. COP3への自治労京都市職の取り組み

1997年12月1日~10日まで、京都国際会議場において「地球温暖化防止京都会議(COP3)」が開催された。

COP3が京都市内で開催されることを受けて、自治労京都府本部とともに何らかの取り組みをしなければならないという問題意識と、京都市を「環境自治体」とする取り組みに力を入れてきた絶好の機会であることも踏まえ、取り組みを行った。

COP3成功に向けて、①組合員啓発、②市民啓発、③NGO支援を中心に活動を展開することを確認したうえで、府本部内にCOP3推進室を設置した。また、構成団体は府本部、自治労京都市職、京都自治総合研究所を中心に、スタッフとして、NGOとの関係を重視する意味も込めて、COP3の日本段階でNGOの受け皿であった「気象フォーラム」の中心的団体である「環境市民」より招集した。

| 気象フォーラム:1996/12/1京都にて設立。第3回締約国会議に向けて日本中から環境NGOが結集。COP3を成功させるために海外のNGOとも連絡を取り合いながら様々な活動を展開中。主な参加環境NGOに環境市民、グリーン・ピース・ジャパン、市民環境フォーラム2001など多数がある。 |

(1) 組織内での活動

① 学習会

ア COP3学習会(京都市のCOP3担当者・環境問題担当者を講師にして、基本認識について学習会を開催。80人の参加)

イ 環境フォーラム「環境自治体づくりをすすめよう」(環境自治体づくりの先進的な事例を学習し、各単組での取り組みの一助とする。100人の参加)

ウ 出前講演会

・活動内容:COP3推進室メンバーを講師に、組織内を中心に学習会を出前で開催。15回で1,030人参加)

・意義と特徴点:現場組合員レベルまでの学習会であり、COP3に対する関心の向上と、具体的行動に結びついた。

② イメージキャラクターの策定

・内 容:COP3のイメージキャラクターを組合員・家族に募集。採用されたキャラクター(かえる)は機関紙・のぼり・ビラに使用。

・意義と特徴点:採用されたキャラクターは、組合員の家族であったことに象徴されるように、家族を含めた取り組みに広がりを持たすことができた。特に、キャラクターをプリントしたのぼりは、自転車パレード、宣伝活動などで大活躍。

・意義と特徴点:採用されたキャラクターは、組合員の家族であったことに象徴されるように、家族を含めた取り組みに広がりを持たすことができた。特に、キャラクターをプリントしたのぼりは、自転車パレード、宣伝活動などで大活躍。

③ キルトメッセージ

・内 容:30cm角の布切れに、COP3や地球温暖化防止に関するメッセージを組合員に描いてもらい、これを90cm角のキルトととして縫い合わせる。「市民環境フェスティバル」の会場宣伝物としてキルト100枚を掲示。

「京都で決めよう! 市民大集会パレード」に一部を持って参加。

・意義と特徴点:組合員一人ひとりが、何らかの形で行動に参加していたことを実感。

④ 機関紙での呼びかけ

・自治労京都、自治労京都市職の機関紙、「COP3へ向けて」と題し関連記事連載。

(2) 組織外への活動

① 自転車パレード

・内 容:京都市内10コースを自転車パレードし、市民にCOP3の宣伝行動をするとともに、京都市、京都府に対し、成功に向けた要請行動を行った。

・意義と特徴点:ア 開催地府本部として、具体的行動を対外的に起こす第一歩となった。

イ 全国レベルの列島縦断エコリレーツアーが、いまだ企画段階であった時点での行動であり、近畿地連としての広がりがもてた。

ウ 連合京都に対して、行動を起こしている重みをもって、列島縦断エコリレーツアーの受入れや連合京都の独自の取り組みであるCOP3・京都府下キャラバンの取り組みを自治労として提起することができた。

② 街頭宣伝・ビラ配布活動

・活動内容:6月から12月のCOP3開催まで、京都市内の各場所において、毎週1回街頭宣伝・ビラ配布活動を行った。(26回、参加人員延べ372人、ビラ配布枚数33,000枚)

・意義と特徴点:他の労組や市民団体と共同した取り組みとなり、運動の広がりを得ることができた。

6. 京都市における地球温暖化対策の取り組み

京都市ではCOP3を契機に「京都市役所エコオフィスプラン」(率先実行計画)、「京都市地球温暖化対策地域推進計画」(温暖化防止計画)及び「京(みやこ)のアジェンダ21」(ローカルアジェンダ21・行動計画)の3つの計画を策定し、地球温暖化防止への取り組みを進めるとともに、「新京都市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画(京都・めぐるプラン)」、「新京都市ごみ減量・リサイクル行動計画(京・めぐるアクションプラン)」の2つの計画を策定し、省資源・ごみ減量・リサイクルの取り組みを推進している。

| アジェンダ21:貧困、人口増、消費形態の変更など人間社会の在り方の改革から、大気、淡水、海洋、森林など自然環境との関わり方など4分野40項目146議題におよぶ行動計画。地球サミットの重要な柱。 |

| ローカルアジェンダ:アジェンダ21の「第28章地方自治体の役割」において、アジェンダ21の課題や解決策のうち、非常に多くのものが地方自治体の参加と協力を必要としていると記述されている。その自治体の取り組みの行動計画。 |

(1) 京都市地球温暖化対策地域推進計画(1997年7月策定)概要

① 目 的

京都市における地球温暖化防止に係る総合的・体系的な施策を示し、温室効果ガスの排出量を抑制し、地球温暖化防止に貢献することを目的とする。

② 目 標

本市域における二酸化炭素排出量を2010年までに1990年レベルの90%に抑制することをめざす。

③ 目標達成の手当て

ア 市民、事業者、行政などすべての主体が現在の市民生活や事業活動を見直し、省資源・省エネルギーなどの取り組みを徹底して行い、二酸化炭素排出量を2010年までに1990年をやや下回るレベル(97.6%)に抑制する。

イ 今後、国における各種の抑制・誘導のための方策及び温暖化防止に関する新技術を、各主体が積極的に取り入れる。

ウ 地球環境保全に向けた行動計画・行動指針に盛り込まれる取り組みを京都市一丸となって推進する。

④ 時 期

1997年から2010年に至る14ヵ年を計画の期間とする。なお、「21世紀・京都のグランドビジョン」など今後、策定される各種基本計画の内容、国際的な動向や国の施策の展開及び経済活動の変化などに対応させ適宜見直すものとする。

(2) 京(みやこ)のアジェンダ21(1997年10月策定)概要

① 目 的

ア 消費型から循環型の持続型社会づくり

21世紀を迎えるに当たり、真の豊かさと新たな活力ある「環境共生型都市・京都」を築くため、市民生活や経済活動を消費型から循環型へ変革し、持続型社会を目指す。

イ 市民参加とパートナーシップづくり

市民参加により、市民、事業者、行政のパートナーシップを築き、協働して地球環境問題の解決に取り組む。

② 特 徴

ア 二酸化炭素排出量の削減をめざす行動計画

循環型社会の評価指標として、二酸化炭素排出量を採用し、「京都市地球温暖化対策地域推進計画」に示す10%削減目標を市民、事業者、行政の計画のベースとして、積極的な取り組みを進める行動計画である。

イ 計画づくりへの市民・事業者の参加

市民、事業者、行政の行動計画づくりの手引きとして活用してもらうため、学識者、市民、事業者団体代表による検討委員会を設け、一般公開の会議や市民シンポジウムの開催など計画段階からの市民参加を図った。

③ 3つの基本方針

ア 京都の特性を活かした生活様式と事業活動づくり

イ 環境と共生する物エネルギーの循環システムづくり

ウ 環境にやさしい交通と物流システムづくり

④ 5つの重点取り組み

ア 省エネルギー・省資源のシステムづくり

イ グリーン・エコノミック・ネットワークづくり

ウ エコロジー型新産業システムづくり

エ エコツーリズム都市づくり

オ 環境にやさしい交通体系の創出

【具体的な取り組み及び経過】

京都市における地球温暖化対策の具体的な取り組み及び経過

|

|

|

|

|

|

京(みやこ)のアジェンダ21 | ・1998年11月「京のアジェンダ21フォーラム」設立 ・市民、事業者、行政の参加する「企業活動」、「エコツーリズム」などワーキンググループによる京のアジェンダ21の取り組みの具体化に向けた検討作業の実施 ・京都・環境マネジメントシステムスタンダード(KES)認証制度の創設127社認証登録 会員数 個人261 団体185 計 446 (2002年6月末現在) |

|

|

環境家計簿運動 | ・1998年度より、環境家計簿運動を展開 ・1999年度、夏季環境家計簿運動、環境保全推進員の養成、行動チェックシートの見直し、中小企業者向け環境家計簿の作成など ・2000年度は、市民、地域団体、学校の協力を得て、エコライフモニター活動を展開 2001年度以降も引き続き事業を展開 (これまでに延べ1,570名の参加) |

|

|

京都市都心部の交通対策研究会、歩いて暮らせるまちづくり推進協議会の設置など | ・近隣住民、行政の参加に基づく、百円循環バスを用いた公共交通機関の利用促進を図る交通社会実験を実施検証 ・都心部において、歩いて暮らせるまちのビジョンづくりとその実証実験を市民参加で実施 |

|

|

環境定期券 | ・通勤定期券を持つ市民を対象に、休日に市バスを家族で利用する際、運賃の割引を行い、公共交通機関の利用促進 |

(環境学習の推進)

|

|

京エコロジーセンター開設 (2002年4月開設) |

・エネルギーの効率的な利用、リサイクル商品など環境にやさしい資材を使用したセンターの建設、ごみ減量・リサイクル及び地球温暖化防止に関わる展示、市民・事業者との協働による学習活動の展開 |

(市役所の率先実行)

|

|

京都市役所エコオフィスプラン(率先実行計画) | ・数値目標(2000年度までに:1996年度比)用紙類10%削減・電気・水道 10%削減・エネルギー供給設備などの燃料10%削減 ・振替用品へのエコ製品の導入 平成12年6月 第3回グリーン購入大賞(最優秀賞受賞) ・昼休時間の一斉消灯など省エネ行動の徹底を実施 ・公用車への低公害車・低燃費車・バイオディーゼル使用車の導入 ・秘密書類リサイクルシステムの確立 |

| 新京都市エコオフィスプラン策定(2000年3月) | ・「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく地方自治体の実行計画として策定 ・取り組み可能な対策をただちに実施 ・一律の取り組みから、各課・事業所など単位での事務実態にあわせた計画的な二酸化炭素排出量削減に向けた取り組み 2000年度実施(対前年比) ・電気使用量0.9%増 ・都市ガス使用量5%減 ・ガソリン使用量5%減 ・水道使用量5%減 ・用紙類使用量10%減 ・温室効果ガス排出量1.9%減 ・エコ製品採用率63% ・低燃費車等割合11% ・バイオディーゼル燃料使用車291台 |

|

| 事業系部門新京都市役所エコオフィスプラン策定(2001年5月) | 環境局、交通局、水道局、下水道局の事業部門の温室効果ガス排出量の削減 実施計画~2004年度に1998年度レベルから11%削減 | |

|

|

ISO14001認証取得 | ・山科区役所、東部クリーンセンター、青少年科学センター、京都市工業試験場において認証取得 ・市役所本庁舎においても「キックオフ宣言」を行い、2002年度から取り組みを開始、2003年秋頃の認証取得を目指す |

|

|

公共施設への新エネルギーの導入 | ・キャンパスプラザ京都などへの太陽光発電システム導入(22施設)、クリーンセンターでの廃棄物発電(3施設)及び余熱供給(5施設)、地下鉄東西線での列車制動エネルギー回収装置の設置など |

|

|

ペットボトル再生繊維を使用した事務服導入 | ・1999年度から事務服6,000着(ペットボトル33,000本分)をペットボトル再生繊維を使用した事務服へ転換 |

(計画策定)

|

|

京都市地域新エネルギービジョン(2000年3月策定) | ・太陽光熱などの自然エネルギーの利用、廃棄物を活用した「バイオマス」利用などの促進 |

|

|

京都市公共建築デザイン指針(2000年4月策定) | ・環境と共生する建築物の整備を目指す対策の柱:周辺環境への配慮、運用段階の省エネルギー・省資源、長寿命、エコマテリアルの採用、資材の適正使用、廃棄物の適正処理など |

(資源循環・廃棄物対策)

|

|

バイオディーゼル燃料化事業 |

・資源循環の輪を作るため、使用済みてんぷら油をごみ収集用ディーゼルパッカー車(約220台)の燃料として使用する事業を1997年11月から開始、1年間の燃料使用量、約730KL |

|

|

厨芥類バイオガス化実証実験事業 | ・生ごみからメタンガスを発生させ、燃料として、ガス発電を行う ・民間7社と京都市が参加して、プラントを建設し、1999年6月から実証実験を開始、日処理能力:3トン(約5千世帯分の生ごみに相当)日余剰電力量:450kWh(約45世帯分の消費電力に相当) |

|

|

新京都市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画~京都・めぐるプラン (1999年6月策定) |

・「循環型社会」と「ポスト消費社会」が実現された「ゼロエミッション」を基本とする社会をめざし、「2010年度までに本市が処理するごみ量を1997年度レベルから15%削減する」という目標を掲げた計画として策定 |

|

|

京・めぐるアクションプラン(新京都市ごみ減量・リサイクル行動計画) | ・新京都市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画~京都・めぐるプラン~に基づき、具体的なごみ減量の行動指針として、具体的取り組み事例や本市の取り組みなどを示したものとして策定 |

|

|

買い物袋運動 | ・1999年11月、ごみ減量推進会議と連携して、市民、事業者、行政のパートナーシップにより、「環境共生都市・京都」の実現目指し、ごみ減量に向けた買い物袋を製作 買い物袋を市民に提供し、発生抑制によるごみ減量化の促進や環境意識の定着を図ることを目的 |

|

|

学校紙パックリサイクル事業 |

・廃棄・焼却処分されていた給食用牛乳パックを小学生が1999年1月から回収を開始し、リサイクルルートにのせ、1999年11月からトイレットペーパー(めぐレットペーパー)として市販(95店舗) 市役所庁舎、学校などで利用 |

|

|

フロン破壊実験 | ・1998年度からオゾン層保護、地球温暖化防止の観点から、廃冷蔵庫中の冷媒及び断熱材に含まれているフロンをごみ焼却炉で熱分解する実験を行い、その安全性などを確認 |

(国際協力・その他)

|

|

ICLEIなどへの参加 | ・国際環境自治体協議会(ICLEI)に加盟し、ローカルアジェンダ21キャンペーン及び気候変動都市キャンペーンに参加して、途上国の取り組みに対して情報提供 ・ アジア太平洋経済協力会議(APEC)環境技術交流促進事業に加盟し、アジア太平洋諸国へ本市の取り組み情報提供 |

|

|

緑化の推進 | ・都市公園の整備を行うとともに、「京都市緑の基本計画」に基づき、京都市周辺の3山を含めた緑化の推進を図る |

7. おわりに

日本は、二酸化炭素の排出量を2000年以降1990年レベルで安定化することなどを目標にして、各種の対策を講じてきた。この目標値は、気候変動枠組条約においても言及されているが、2000年においてこれは達成されていないといえる。

また、温室効果ガスの排出量は依然として増加しており、1999年度は基準年比で約6.9%の増加となっている。現行の対策・施策だけでは、2010年の温室効果ガスの排出量は基準年比約7%程度増加になると予測され、京都議定書の約束を達成するためには、今後一層の対策を進めていくことが必要となっている。

エネルギー効率が既に世界最高水準にある日本にとって、京都議定書の6%削減約束を達成していくことは、決して容易なことではなく、国、地方公共団体、事業者及び国民が一体となって、約束達成に挑戦していく必要がある。

京都市においても、京都議定書早期発効に向けあらゆる取り組みを行っている。2002年6月10日には、京都市・京都府・京都商工会議所との連名で、未批准国のロシアや、批准しないことを表明している米国・豪州などの政府に議定書締結を求めるメッセージを送った。地球温暖化問題は「大量生産・大量消費・大量廃棄」の社会経済システムによって支えられていたものであり、その解決には、私たちのライフスタイルや企業活動を環境負荷の少ないものに変革していくことが必要となっている。その実現には、市民・事業者・行政がそれぞれの取り組みを進めるとともに、お互いに関連するところで、パートナーシップの下、実行することが必要である。

最後に、自治労を通じて国際的な労働組合組織にも京都議定書の意味を訴えてもらいながら、地球規模での環境対策を講じていく一方で、名実ともに京都市を「環境自治体」とするために、自治労京都市職は自治研活動や自治政策推進による運動展開により京都市に対して政策提言を行いながら、全組合員・組織一体となって継続した運動と取り組みを進めていく。