2025/07/11

まっすぐに続く下水道幹線。地中に埋設された下水道管は外気の影響を受けづらいため、内部は夏は比較的涼しく、冬は暖かい

第41回自治労水週間(8月1~7日)が始まる。年間で最も水の消費量が多くなる8月。使った水は下水道管を流れ、下水道処理施設でろ過され、川に放流される。「水循環の大切さ、水の公共性の意義」をアピールするこの取り組み期間に、水が当たり前に使えることの大切さを改めて考えよう。

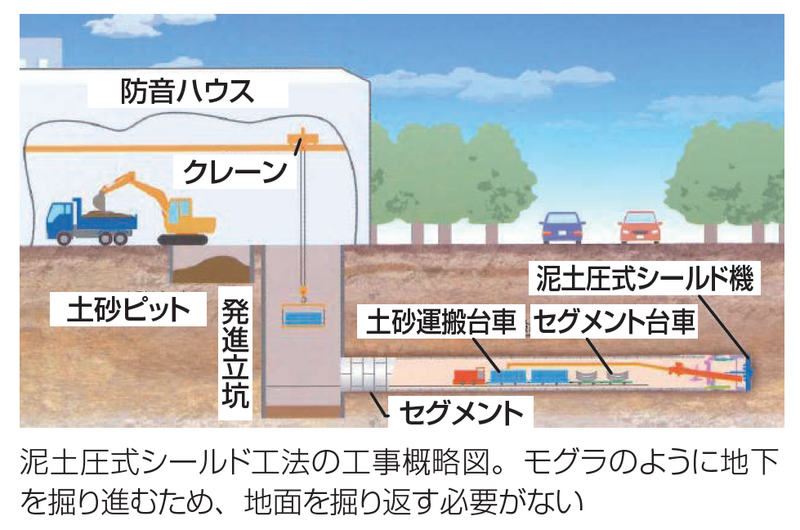

今回は、札幌市の地下10mで進行中の大規模下水道管工事に密着。組合員に話を聞いた。また、本紙の取材と並行して動画撮影を行い、現場最前線の様子を自治労YouTubeチャンネル(リンク)にて公開中。案内役は、インタビューにも登場する藤田係長だ。下水道管工事の中でも特別大規模な工事でしか用いられない《泥土圧式シールド機》を使って作られた真新しい管路、そして今まさに土を掘削して切り開こうとしている工事の最前線を、ご覧いただきたい。

【水週間特別企画】札幌市で進行中の大規模下水道管工事に迫る

見えないライフライン『下水道』を次の世代へ

下水道管の標準的な耐用年数は50年とされている。その耐用年数を超えて使用されている下水道管が年々増えていることはご存じだろうか。老朽化した管は順次、新しいものに替えられているが、切り替えのタイミングで下水道の使用ができなくなるわけではないので、我々が気づくことはない。「下水道を24時間365日止めない」―その思いを胸に奮闘する札幌市下水道河川局管路保全課・藤田将輝係長に話を聞いた。

現在の担当業務について教えてください。

札幌市中心部を南北に走る主要道路、「創成川(そうせいがわ)通」の地下に敷設されている下水道管の移設・更新工事の取りまとめを行っています。この管路以外にも、9本の管路工事を同時に管理しており、日々、地下埋設物事業者(札幌市営地下鉄や各種インフラ)との調整協議、業務委託会社との定例会議、工事の進捗管理などを行っています。地下埋設物関係の調整が非常に多く、これは都心部での地下工事ならではだと感じています。

札幌市の下水道管の状況と今後懸念される課題は?

札幌市の下水道管は、1972年の札幌オリンピックを契機に整備されたものが多く、耐用年数の50年を超える管が増加してきています。

こうした背景を踏まえ、年間約210kmの点検調査を実施し、優先的に対応すべき老朽管を早期に発見、更新作業をしています。人が入れる管には職員が実際に入って目視で確認。入れない小さな管は、360度カメラを用いて管の内部を点検しています。

現段階では、人材・資機材の安定確保、費用の抑制に努めながら、計画的に事業を進めています。しかし今後、老朽化の進行が想定よりも早まったり、人員不足の深刻化により、今まで通りの事業継続が難しくなる可能性があります。こうした状況に備えるため、管の調査データ確認や人員確保に特に注力しています。

創成川通の管路は、毎日およそ24万6千人分の生活排水を処理施設まで運んでいます。また生活排水のほか、大雨による浸水から街を守る重要な役割を担っています。下水道管は目に見えず、意識を向けづらいライフラインですが、市民生活に欠かせません。24時間365日、この機能を止めないために奮闘している下水道職員が全国にいることを知ってもらえたら幸いです。

自治労下水道部会幹事に聞く「下水道管の未来」

下水道インフラの老朽化にどう備えるか ― 持続可能な維持管理のために

日本の下水道管は総延長約49万km。地球12周分に相当します。国交省によれば、標準耐用年数を超えて使用されている管は、2022年度末時点で3万kmと全体の7%。2032年には約9万km(約19%)、2042年には約20万km(約40%)に急増する見込みです。

老朽管の更新作業は札幌市でも継続的に行っていきますが、その計画段階で大切にしていることは、《ヒト・モノ・カネの平準化を図ること》です。下水道事業体の課題として、①事業に携わる職員数の減少、②施設の更新及び延命化対策、③人口減少による使用料金の収入減が挙げられますが、これら3つの資源減少のバランスを見ながら、いかに計画的に老朽管の改築を進めていくかが肝になります。

札幌市の管路延長は約8,300km、下水道処理施設は30カ所にのぼります。この膨大な下水道施設を安心して長く使うため、札幌市では「札幌市下水道改築基本方針」を定め、中長期的な事業の見通しをウェブサイトで公開しています。皆さんが住む地域の下水道事業体はどのような事業を展開しているか、一度検索してみるのもいいかもしれません。

(機関紙じちろう2025年7月15日号より転載)