2025/11/14

診療報酬は、医療機関が行う診察や検査などの行為ごとに点数で定められ、2年に一度改定される。その改定内容は医療機関の経営や職員の処遇に直結するものであることから、自治労は2026年度の改定にむけた意見反映に取り組んでいる。今回の改定のポイントについて、原尾健作衛生医療局長に聞いた。

公立病院は、感染症対応や周産期・小児、へき地や過疎地での医療など、地域に不可欠な医療を担っています。一方で、医療現場の人手不足は深刻化し、処遇改善と労働環境の整備は喫緊の課題です。

近年の物価やエネルギー価格の高騰で、医療機関のコストは急激に増大し、経営を圧迫しています。とりわけ不採算部門を担う公立病院にとってその影響は深刻で、昨年、赤字が過去最大の83.3%となりました。地域医療の砦である公立・公的病院を財政的に支えるために、国からの補助金や地方交付税措置に加え、今回の診療報酬改定において、物価・エネルギー価格の高騰を踏まえた適切な改定が行われることが不可欠です。

医療現場で急速に進んでいる医療DXや、それに伴うサイバーセキュリティ対策のランニングコストは、医療機関にとって大きな負担です。これらに対しても実態に即した適切な改定を求めています。

質の高い看護体制を確保するための看護職員配置基準の見直しや、夜勤回数を月8回・64時間以内とする勤務改善、へき地等での病院薬剤師の不足実態を踏まえた病棟薬剤業務実施加算の見直しなども、重点課題です。

医療従事者の賃上げは人材確保に不可欠

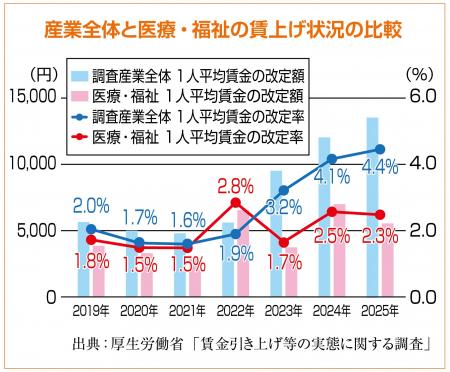

産業全体では物価上昇に見合う賃上げが進んでいますが、医療従事者の賃上げは全体の5割程度にとどまっています(グラフ参照)。とくに公立・公的病院では、人事院勧告による賃上げがあっても実施できない病院が続出しており、このままでは人材確保がますます困難となることが懸念されます。

地域医療の安定的な提供体制を維持するため、医療労働者が働き続けられる処遇と環境を実現する診療報酬の改定を引き続き強く求めます。

(機関紙じちろう2025年11月15日号より転載)