2025/08/07

人事院は8月7日、本年の官民較差に基づき、月例給を15,014円(3.62%)、一時金を0.05月(期末手当0.025月・勤勉手当0.025月)引き上げる勧告を行った。月例給、一時金の引き上げは4年連続、月例給の引き上げ率が3%を超えるのは1991年以来34年ぶりとなる。通勤手当等の改善も勧告された。しかし、自治労が強く求めた再任用職員の一時金支給月数の見直しは、勧告されなかった。自治労は、この勧告に対し「2025春闘における民間組合の懸命な交渉の成果を反映したものであり、組合員の期待に応えた内容」とする「見解」(ページ内下部)を発した。今後、自治労は全単組で人勧完全実施と単組独自の賃金改善を実現するため、2025賃金確定闘争を全力で推進する。

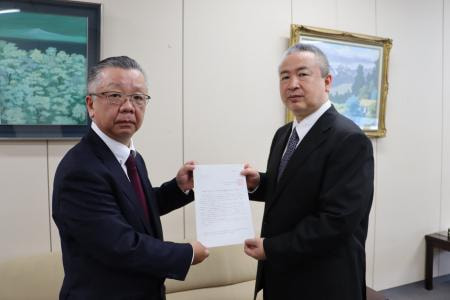

人事院総裁から最終回答。「生活改善につながる賃上げ」迫る

公務員連絡会は8月5日、委員長クラス交渉委員が人事院の川本裕子総裁(上写真右)と交渉。最終回答を引き出した。

交渉団は、再任用職員も含めた全俸給表を引き上げ、昨年を上回る改定を行うとの回答に、「組合員の要求に一定応えたものと受け止める」としつつ、「物価上昇が続く中、生活改善につながる賃上げのためには、引き続き一定水準以上の引き上げが必要だ」と強調した。

交渉団は、再任用職員も含めた全俸給表を引き上げ、昨年を上回る改定を行うとの回答に、「組合員の要求に一定応えたものと受け止める」としつつ、「物価上昇が続く中、生活改善につながる賃上げのためには、引き続き一定水準以上の引き上げが必要だ」と強調した。

機関紙じちろう(号外:人勧特集号)より転載

<25勧告関連資料>

本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み_.pdfをダウンロード

出典:人事院ホームページ(https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r7/r7_top.html)

※各種給料表のエクセル・PDFデータなど、詳しい資料等は「じちろうモバイル」からダウンロードできます。

2025人事院勧告に対する自治労見解

1. 人事院は8月7日、本年の月例給の官民較差に基づき、月例給15,014円(3.62%)、一時金を0.05月(期末0.025月・勤勉0.025月、再任用職員含む)引き上げる勧告を行った。俸給表については、大卒初任給を12,000円、高卒初任給を12,300円引き上げるとともに、若年層に重点を置きつつ、すべての級・号俸で2.7%以上の引き上げが行われた。4年連続で月例給、一時金が引き上げられたこと、1991年以来34年ぶりに改定率が3%を超えたことは、2025春闘における民間組合の懸命な交渉の成果を反映したものであり、組合員の期待に応えた内容といえる。

2. 2025人勧期闘争にあたり、自治労・公務員連絡会は、すべての世代の職員について真に生活改善につながる賃金改定を求め、644,513筆(うち自治労549,022筆)の署名を集約し、組合員の声を背景に粘り強い交渉を進めてきた。

この間の自治労・公務員連絡会の強い要求に応え、課題となっていた中高年層で9,500円以上の引き上げがされたことは評価できる。また、自動車等使用者の通勤手当の改善、駐車場の利用に対する通勤手当の新設についても、組合員の声に人事院が応えたものと受け止める。

一方で、再任用職員の一時金水準の改善を強く求めてきたにもかかわらず、人事院は制度設計時の考え方を説明するにとどまった。今回見直しがされなかったことは極めて遺憾であり、引き続きの課題としてさらなる運動の強化が求められる。

3. 人事行政諮問会議「最終提言」を踏まえた措置については、①官民給与の比較方法の見直しとして、現行50人以上とされている比較企業規模を100人以上とするとともに、較差算出にあたり、本府省職員については東京23区の企業規模1,000人以上の本店事業所の従業員と対応させること、②対応関係の見直しによって生じた較差を原資として、ア)本府省業務調整手当について、幹部・管理職員を支給対象に加えるとともに課長補佐級以下の手当額についても引き上げること、イ)較差の一部を俸給表の改定に用いること、③在級期間に係る制度を廃止することなどが示された。

比較企業規模を100人以上に戻すことについては、過去に不当に引き下げられた経緯からすれば当然のことと考えるが、労働基本権の代償措置とされる給与勧告の根幹をなす事項であることから、制度の安定性の観点からも原則的な概念や客観的・合理的な根拠が示されるべきである。また、報告の中では、「より職務・職責に見合った給与が支給される体系とすることが重要」と言及されており、新たな人事制度の方向性によっては地方公務員への影響が出てくる可能性もあるため、今後とも注視していく必要がある。

また、在級期間表の廃止については、目安がなくなることがマイナスの影響となる可能性もあることから、自治体の独自性が確保されるよう総務省対策を行う。

4. 衆参で与党過半数割れの状況となり、今後の政治情勢が不透明な中ではあるが、本部は、政府に対し早期の給与法閣議決定を求めるとともに、各自治体における労使交渉を尊重し、国が不当な介入を行うことのないよう、総務省・国会対策を強化する。

県・政令市等においては人事委員会対策を強化し、賃金水準の十分な引き上げと公民較差の月例給・手当への適切な配分を求めていく。あわせて、県本部は市町村課交渉を行い、県内自治体の労使自治の尊重を確認するとともに、不当な介入を行わないよう求め、統一闘争をけん引していく必要がある。

単組は、国の動向に関わらず主体的に交渉・協議を進め、早期の労使自主決着、会計年度任用職員を含むすべての職員の遡及改定と年内差額支給を実現しなければならない。

5. 2025賃金確定闘争は、2026春闘へと賃上げのバトンを確実に渡す役割も担っている。加えて、公務・公共サービス労働者を含めたすべての労働者の賃上げの継続は、もはや社会的要請である。

3%を超える引き上げ勧告を前に、財政や経営状況を口実に人勧完全実施を明言しない当局姿勢も想定されるが、賃上げの「巡航速度」を落とすことや民間の仲間の懸命な闘いの成果を僅かでも損なうことは許されない。すべての自治体単組、公共民間単組で人勧完全実施と単組独自の賃金改善を実現するため、自治労は今次2025賃金確定闘争を全力で推進するものである。

2025年8月7日

全日本自治団体労働組合