2025/05/08

水ジャーナリスト/武蔵野大学サステナビリティ学科 橋本淳司さん

公営企業評議会は、2025年4月20日から21日にかけて、奈良市の奈良春日野国際フォーラム甍および奈良商工会議所で、第9回自治労公営企業評議会合同政策集会を開催した。

集会の冒頭では、岩本匡修公営企業評議会議長が開会のあいさつを行い、続いて来賓として、自治労本部の木村ひとみ副中央執行委員長、奈良県本部から桐木正明執行委員長がそれぞれあいさつをした。

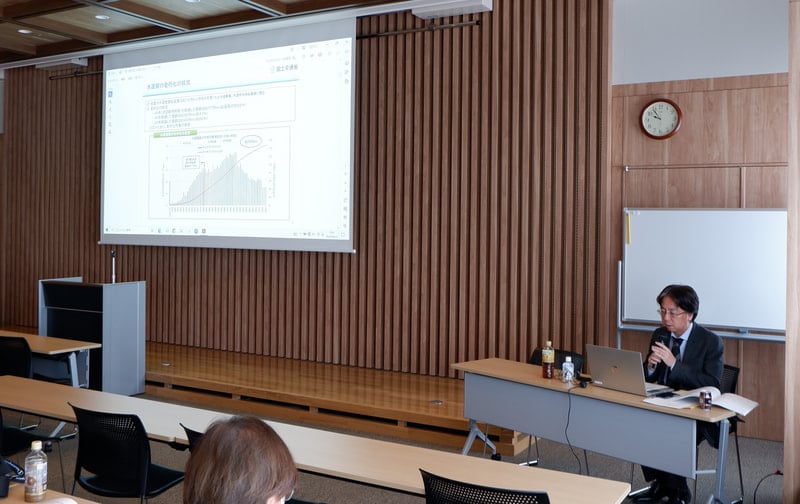

20日の全体会では、水ジャーナリスト・橋本淳司さんによる基調講演「水みんフラと水みんフラ卓越人材・チーム」が行われた。講演では、世界的な人口増加や気候変動による水不足の深刻化、そして日本国内で進行する水インフラの老朽化といった課題を挙げ、農地や森林などを含む「水みんフラ(みんなのインフラ)」という広い視点から、持続可能な水管理の重要性と、地域特性を活かしたインフラ整備の必要性を提起した。

また、分野を超えた知識と経験をもつ人材が連携する「卓越人材チーム」の育成が、今後の水インフラの持続可能性を支える鍵になることを強調した。上下水道、農業水利、治水施設、さらには地域住民など、幅広い主体によるチームが、地域に根ざした取り組みを推進することが重要であり、人口減少や担い手不足が進むなか、地域主導の体制構築が大切であると述べた。

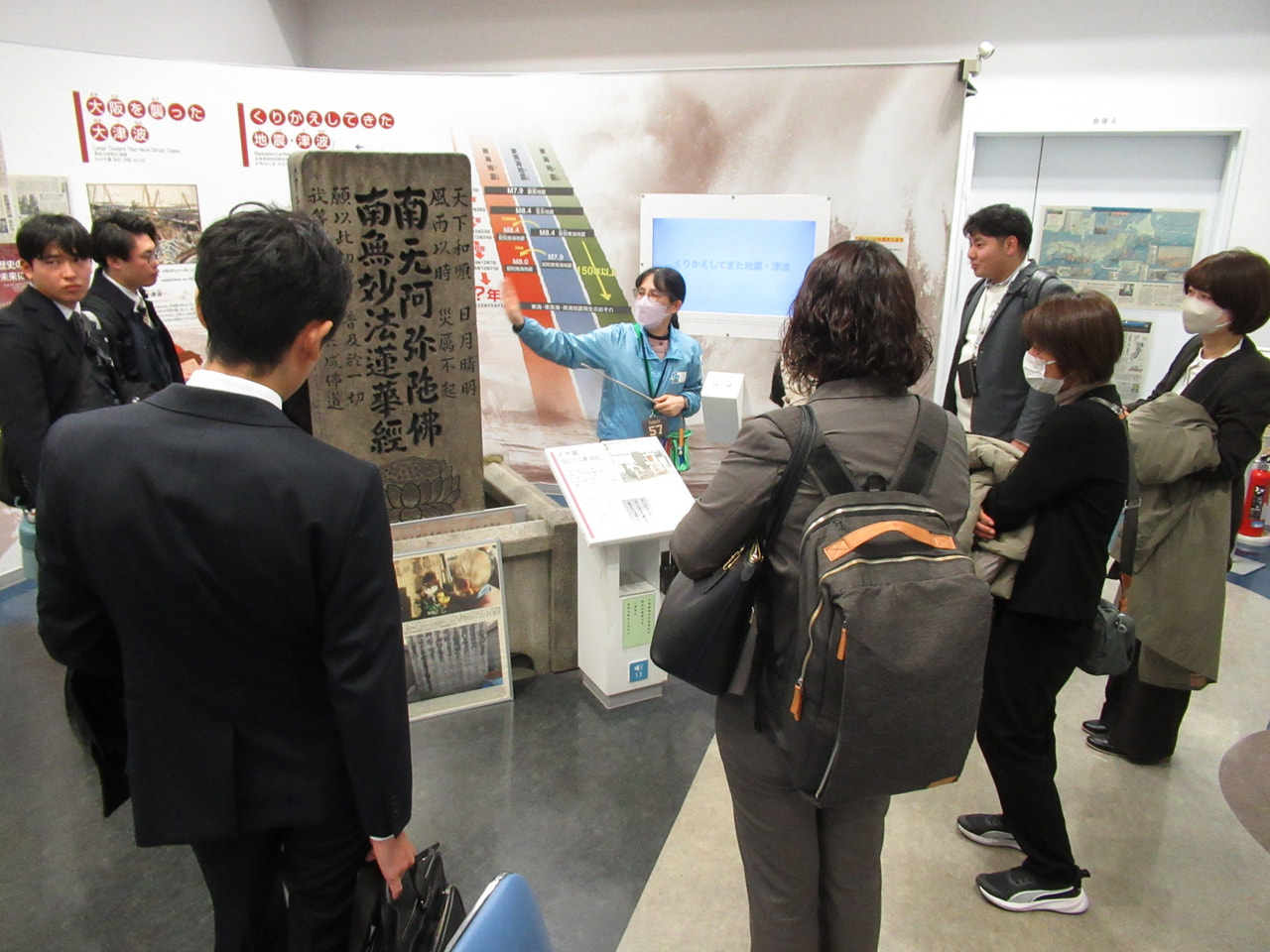

続いて、水の安全保障戦略機構/日本水フォーラムの桑原清子さんによる特別講演「私たちの水-人口減少時代の持続可能性に向けて」が行われた。蛇口をあければ水が出るという日常の裏にある上下水道事業の持続可能性と危機について、自身の経験を交えて語った。特に、人口減少が進行する中でサービスを維持していくためには、長期的なビジョンと政策、住民の理解と関心が不可欠であると述べた。

単組報告では、生駒市職員労働組合の鈴木満也さんより「奈良県広域水道企業団について」と題して報告をうけた。広域化のメリットとして、施設整備の合理化や人員配置の柔軟性をあげた一方で、電子システムの整備や住民サービスの一律化の難しさといった課題を指摘した。現場の実情を踏まえた運営の必要性と、関係自治体間での丁寧な合意形成の重要性を述べた。

その後、福永浩二公営企業評議会事務局長による基調講演では、公営企業の「安全・安心・安定」な運営のためには「ひと・もの・かね」が不可欠であるとし、現在これらすべてが不十分であると指摘した。

「人員確保が最も重要な課題であり、特に技術職員の採用が進まず技術継承が困難となっている。通常業務も含めて、災害時など迅速な対応が求められる中、各自治体での人材育成と採用強化が急務である」と述べた。

21日には、水道、下水道、県公企の3つの部会毎に分科会を開催した。各分野の最新動向や今後の政策について、省庁職員が講演を行い、制度改正や事業環境の変化について説明をうけた。