2025/05/21

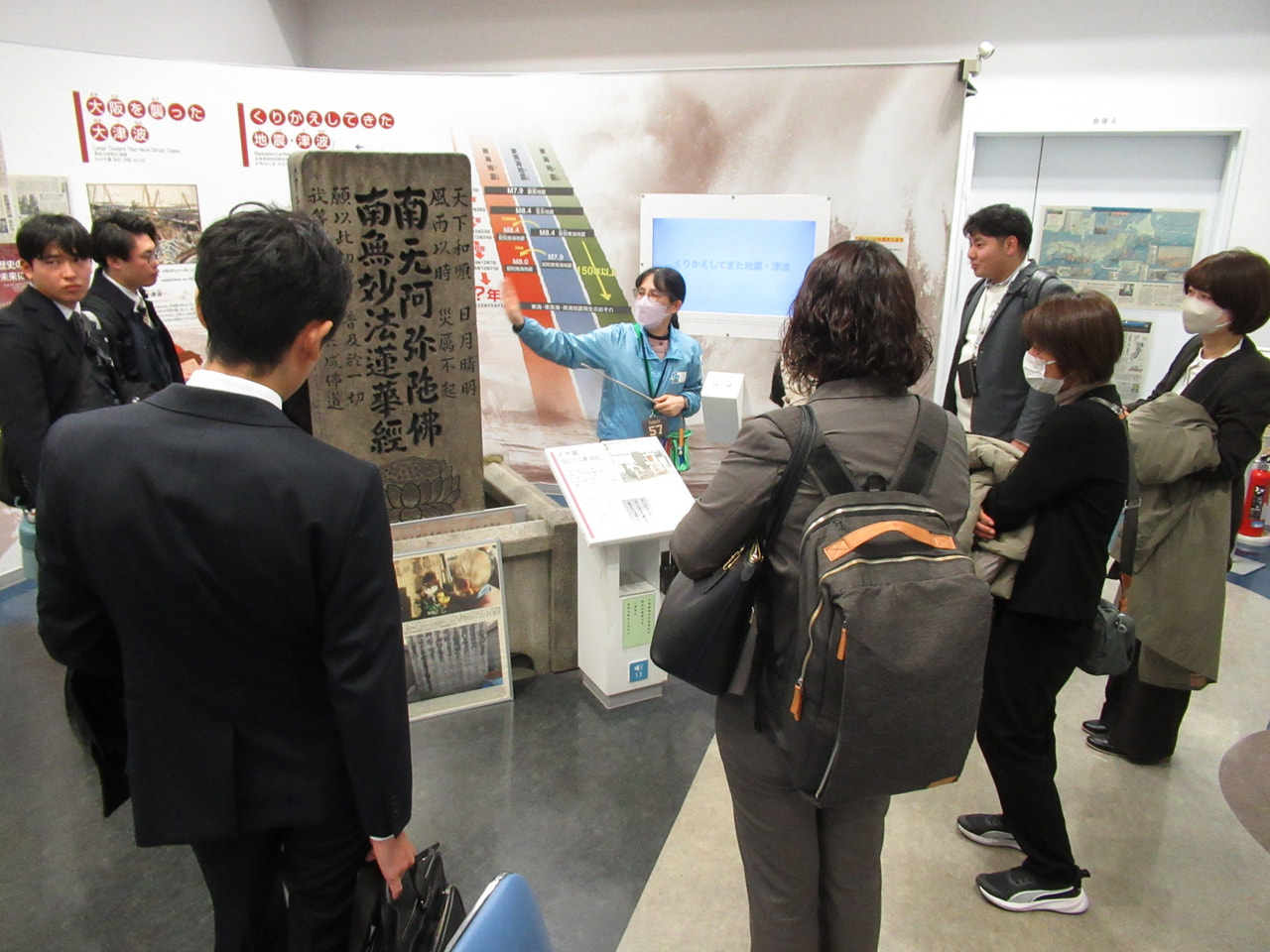

5月14~15日、福岡自治労会館において第5回交通政策研究集会(交研集会)を開催した。集会には、滋賀、富山、徳島県本部の代表、都市交評26単組役員ら106人が参加。処遇改善、人員不足、バス路線の減便、事業廃止など深刻な課題が山積し、将来にむけて地域の足の確保が危惧される中での開催となったことを踏まえ、公営・地域公共交通の存続、公共交通の確立のための方策などをテーマに、講演、特別報告、単組報告を受け討論、学習を深め合った。

福田議長あいさつ:「地域の公営・公共交通の確立、あり方など幅広く議論し、単組・地域に持ち帰ってほしい」

集会初日の冒頭、福田智都市交評議長が主催者を代表してあいさつ。「公営交通、とりわけバス事業は官から民へ、規制緩和などの大きな圧力を受け約30年にわたって置き去りにされてきた。その間、多くの仲間、事業を失う中、我々の諸先輩は血のにじむような努力を重ね地域の足を守り、事業を維持・存続するために努力してきた」と述べた。そのうえで、女性の採用拡大など積極的に人材確保策に取り組み、事業の維持・存続をはかっていく必要性を強調。加えて、特定技能外国人の採用の検討なども課題となることについても触れた。そのうえで、本集会では、「地域の公営・公共交通の確立、あり方など幅広く議論し、単組・地域に持ち帰って今後の運動に生かしていただきたい」と結んだ。

次に、自治労本部の森下元総合政治政策局長、福岡県本部の小陳武志執行委員長から来賓あいさつを受けた。森下総合局長は、交通政策実現のための政治活動の重要性を強調し、今夏の参議院選挙の勝利、岸まき子参議院議員への支援・支持の拡大を強く訴えた。小陳県本部委員長は、福岡県内においても地域公共交通の確保が厳しくなっている現状を説明し、「引き続き加盟3単組(福岡、北九州、北九州モノレール)と連携し地域の足の確保、公共交通の存続に取り組む」と述べた。

「公共交通実践ハンドブック」紹介~青山事務局長、自治総研・其田研究員が概要説明

引き続いて、青山浩二事務局長が基調提起し、都市交評が今回発刊した交通事業者や自治体が住民の移動確保に関わる課題、その解決にむけた先進事例等をまとめた「公共交通実践ハンドブック」の概要を説明。加えて、企画・発刊に関わった地方自治総合研究所の其田茂樹研究員が、「公共交通の施策や課題等の概括的な解説、交通事業の活性化や存続などの課題に直面しながら、その解決にむけて取り組んでいる先進的な事業者、自治体等をハンドブックに盛り込んでいる」と補足説明した。

基調講演:九大・嶋田教授「国の公共交通政策の転換をめざした運動を」

初日の最後には、九州大学大学院法学研究院の嶋田暁文教授が地域公共交通の現状と課題をテーマに講演。嶋田教授は国の公共交通政策の動向、バス運転者をはじめ人員不足問題、ライドシェア、乗合バス事業の共同経営など課題や取り組みの現状等を説明した。そのうえで、「公共交通は民間事業者が採算性を前提に担うものであるとの認識を転換すべき」とし、「各自治体はクロスセクター効果の検証や交通基本条例の制定などにより公共交通の政策的優先順位を上げるべきである」と強調し、「自治労はそれをバックアップし、国の公共交通政策の転換をめざした運動を強化すべきである」と結んだ。

2日目:単組報告(バス/鉄軌道)

2日目は、バス関係3単組、鉄軌道関係3単組からそれぞれ課題や取り組み等の報告を受け、質疑を行った。

バス関係の報告として、鹿児島(池田武寿自動車支部長)からは、この間の貸切バス廃止阻止の取り組みを報告。交通局が健全化の柱として進めようとした貸切バス事業の廃止の提案に対し、議会の支持・協力会派と連携し保守系会派も巻き込んで廃止阻止の運動を展開し、存続を勝ち取った経過が説明された。

京都(杉本真彦自動車部長)からは、オーバーツーリズムによる市バスの運行への影響、その輸送を行っている市バスの定時運行にむけた対策の概要等が報告された。それに関連して、コロナ後の輸送人員回復、増加に対応すべくバス運転士(者)の人員増員闘争(新規採用再開、拡大)の経過の説明があり、「闘争を継続・強化した結果、当局の採用予定50人を大きく上回る69人の採用を勝ち取ることができた」と闘争の成果を強調した。青森(奥谷吉輝副委員長)からは、昨冬の大雪によるバス運行への影響と課題について報告があった。積雪による大幅な運行の遅れとそれに伴うバス運転者の休憩・食事時間の減少、スリップ等による事故の防止策などについて、ダイヤ検討委員会や運輸マネジメント委員会等において当局と粘り強く協議し、対策を講じてきたことなどの説明があった。

鉄軌道関係の報告として、大阪(西川真也書記長)からは、大阪・関西万博の輸送を中心的に担っている地下鉄中央線など大阪メトロの取り組みの現状が報告された。万博交通の輸送量を確保しつつ、混雑軽減のための対策(並行路線利用、迂回等の呼びかけなど)、中央線の運行ダイヤ計画、終電延長など万博による混雑区間・時間に対応した輸送計画等について説明があった。また、大阪メトロがバス輸送(会場までのシャトルバス、会場バス等)も担っていることから、その運行体制等について報告があり、大交は「万博来場者を安全・安心・定時に輸送するために全力で対応している」と結んだ。

熊本(古賀弘委員長)からは、市電(路面電車)の上下分離方式(公設民営)の導入決定と、この間の重大インシデント(車両障害等)による導入時期の延期と現状、解決すべき課題等の報告があった。とくに、最重要課題であった上下分離方式導入に伴う乗務員等の大幅な処遇改善については、「導入に先行して進めている」と強調。また、延期となった上下分離方式の導入時期を決めるうえで最も重要な「安全の再構築」については、いまだ道半ばであり労使で取り組みを進めていることが報告された。

東京(金山裕良電車部書記長)からは、地下鉄における拘束時間制の導入について、当局との交渉経過や現状とともに当面の課題等の報告があった。地下鉄職場では世代交代が進みつつあり、育児休暇の取得等も増えている状況にあるが、「乗務や整備部門等事業全体で人員不足が深刻化しており、人員確保、勤務・労働条件の整備、改善をどのようにはかっていくか」、地下鉄関係単組が抱える厳しい課題が浮き彫りとなった。

特別報告:交通政策の動向と課題について

単組報告に引き続き、地方自治総合研究所の其田茂樹研究員から交通政策の動向と課題について特別報告を受けた。交通空白地域解消、ライドシェアなど、国(国土交通省)が進める地域の足や観光の足対策等について解説、問題提起があった。

人材不足対策、公共交通への国や自治体の支援をめぐり活発な討論-松江・石倉さとし組織内候補の当選報告も

2日間の集会を通じて参加者からは、人員不足対策、事業の将来展望、公共交通への国や自治体の支援のあり方などについて、質問・意見があり、討論を深めあった。また、松江(高橋卓己委員長)からは、4月に施行された松江市議会選挙で石倉さとし組織内候補が初当選を勝ち取った報告と都市交評単組の支援に対する謝辞があった。

最後に、福田議長が「対面で100人以上の仲間が集い、各単組が直面する人員確保策、コロナを乗り越え事業を存続していくための交通政策、オーバーツーリズム対策や万博輸送など多岐にわたって報告、提起を受け、共有できた」と集会の成果を強調。「引き続き単組間の連携を強化し、地域公共交通に対する財政支援の拡充、適正な運賃への改善などにより公営・地域公共交通の確立・発展をめざそう」と訴え、集会を締めくくった。