2025/08/06

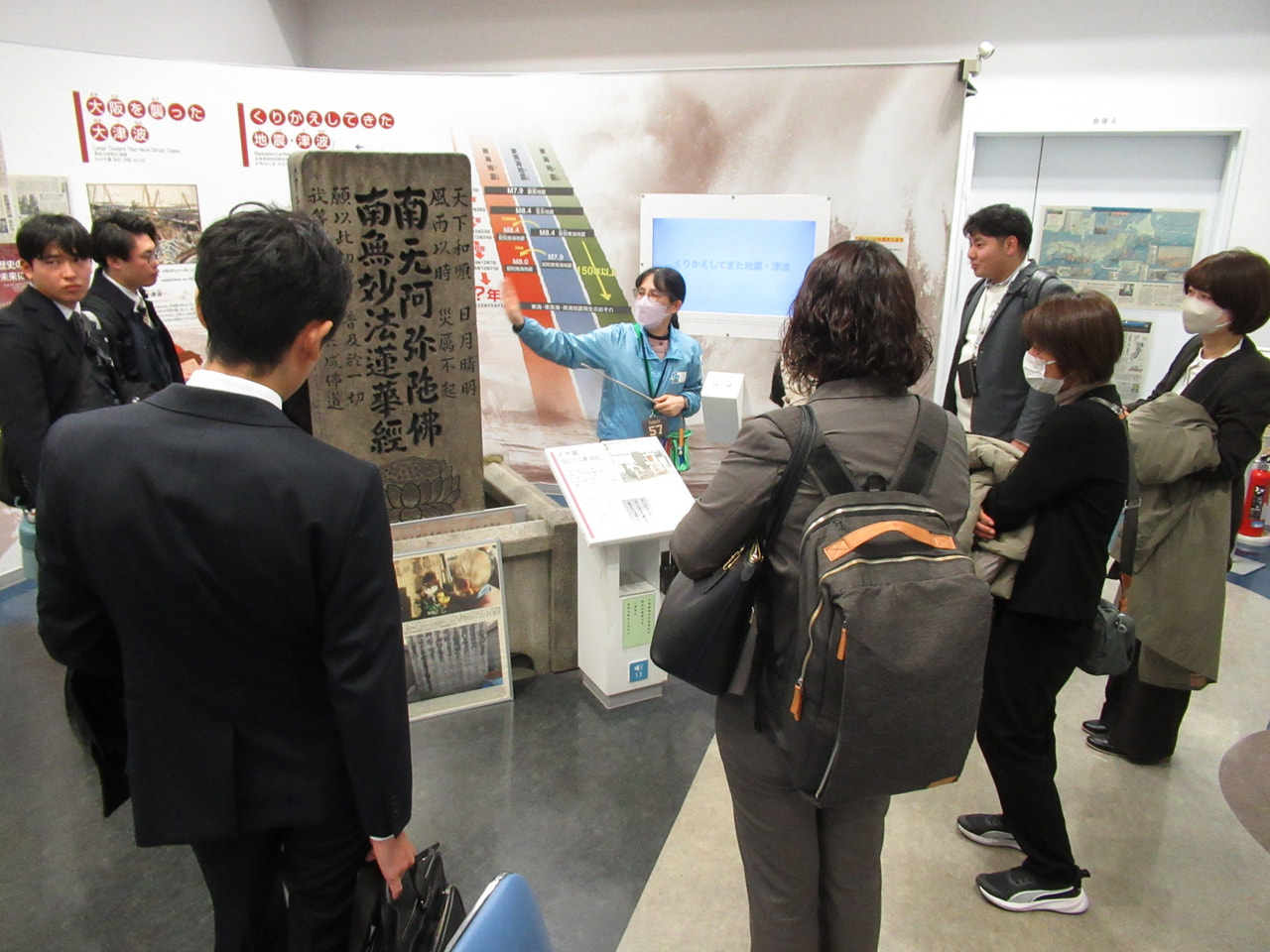

現業評議会は、8月2日から3日にかけて自治労会館で、第2回担い手育成連続講座を開催した。この講座は、現評運動の継承と現業職場の課題解決のため、全国から次代の担い手を集め、年に2回開催している。

第2回となった今回の講座では、人権や反戦平和の課題をはじめ、鬼木まこと組織内参議院議員との意見交換、労働安全衛生の確立にむけた取り組みについて、講座やグループワーク、国会見学を行った。

《1日目》

講座1は、人権課題をテーマに「過去を知り、新しい未来を~現業差別からの取り組み~」と題して、延岡直則常任幹事(広島県本部・呉市職労)が講演。これまでの現業差別について振り返り、「今もなお賃金格差や業務の偏見が残っている一方、災害対応やコロナ禍により現業職員の業務が再評価されていることを踏まえ、自信と誇りを持って公共サービスを提供していくことが重要」と述べた。

講座2は、平和・反戦をテーマに、ピースボードの松村真澄さんが「核兵器をなくすために私たちができること」と題して講演。松村さんは、ピースボードの活動報告を踏まえながら、世界の核兵器の状況を述べつつ、「核兵器がない社会を創るために、戦争体験や被爆体験を風化させず、子どもたちに伝えることで、憲法9条の大切さを理解してもらうことが重要だ」と参加者に呼びかけた。

講座3「現場実態に応じた安全衛生体制の確立にむけて」では、高橋雅樹常任幹事(岩手県本部・北上市職労)が講演。現業職場は労働災害の発生リスクが高いため、安全衛生委員会を活用していくことや36協定について提起するとともに、自身が経験した労災を述べ、労働安全衛生の確立にむけた現場からの取り組みの重要性を訴えた。

講座を受けて、「労働災害を未然に防ぐために」をテーマにグループワークを行い、現場での体験や対策について意見交換が行われた。

《2日目》

鬼木まこと参議院議員が、「労働組合と政治活動について」と題して講演した。鬼木参議院議員は、7月20日の参議院議員選挙結果について、投票率は上昇したもの立憲民主党の比例代表の得票率が伸び悩んでいる状況や極右的政党が台頭したことに危機感を示し、「職場課題を解決し、政策課題を実現していくためには単組・評議活動と政治闘争が必要である」と訴えた。

講座後には鬼木参議院議員と参加者の意見交換を行った。参加者は災害対応における現場課題を伝え、現場実態に応じた制度や必要な予算措置を要請し。これに対して鬼木参議院議員は、現場の声を国政に反映するため奮闘する決意を述べた。その後、参加者全員で国会見学を行った。

講座日程の最後に「労働組合としての社会的役割について」をテーマに、八巻由美総合企画総務局長が講演した。八巻局長は、自治労は住民サービスを担っている組合員が多いことや、災害対応では自治労のボランティア活動の実績などをあげながら、自治労の活動は賃金・勤務労働条件の改善だけでなく、公共の利益の確保・社会正義の実現など、広い社会的意義を持っていると訴えた。