2025/08/06

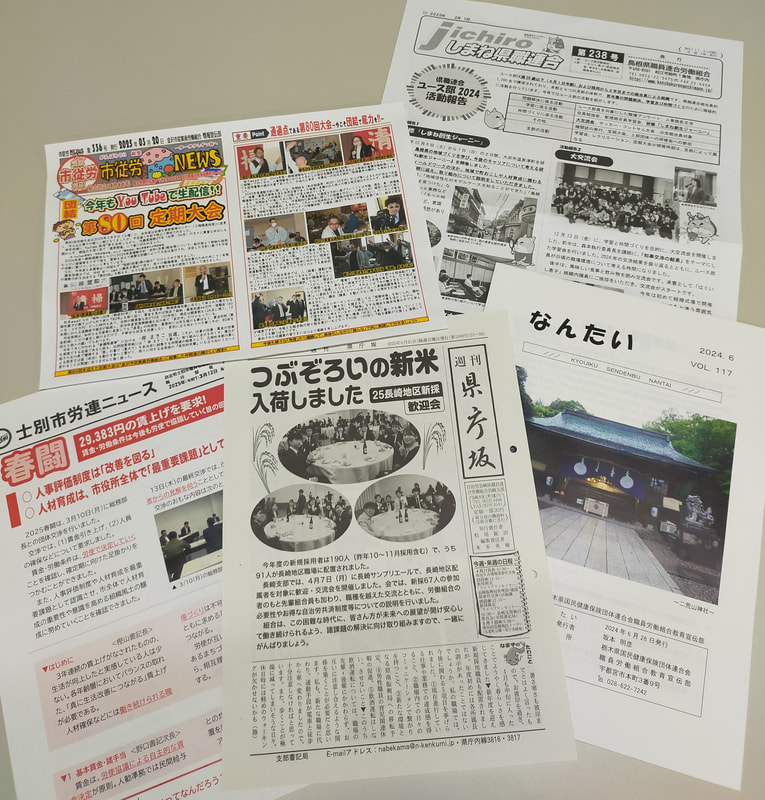

自作の部・入選 『Jichiroしまね県職連合』

外注の部・入選 週刊『県庁坂』(長崎県職連合長崎支部)

7月31日、東京・自治労会館で第23回機関紙コンクールの審査を実施しました。審査には、季刊「連合」編集部エディターの落合けいさん、機関紙「じちろう」制作協力会社・(有)エディット代表の水谷一生さんがあたり、計94点(自作の部87点:外注の部7点)の応募作品の中から、14点が受賞しました。

※選者による受賞作品に対するコメントならびに、全体講評は追って更新いたします。(8月6日記載)

<全体講評>落合けいさん

ついに本格化?!

「スマホで読みたい!」の声に応える機関紙DX

2024年の新聞(紙)の発行部数は、1997年のピーク時(5376万部)から半減(日本新聞協会調べ)。通勤電車内で新聞を読む人は皆無となり、代わりにみんなスマホでネット配信記事に目を通している。そんな中でも、労働組合の機関紙は「紙媒体」の最後の砦だったが、ついにDX(Digital Transformation)の波が押し寄せていると実感するコンクールとなった。

今回は「自作の部」の応募が9割を占めたが、編集ソフトを使いこなしているレベルの高い機関紙が多数。そして「スマホで読みたい!」という組合員の要望に応え、電子版で配信・掲示している組合が急増していた。一方で、「紙で手渡し」の良さを重視して、あえてそこを堅持している組合もあった。

組合がどんな考えを持ってどんな活動をしているのかを報告し、組合員とのコミュニケーションを深めるツールという、機関紙の役割は変わらないが、紙には紙の、デジタルにはデジタルの、良さがある。紙版は、限られた紙面にどう優先順位を付けて配置するか、編集の手腕が問われる。制約があるからこそ、一つひとつの記事が磨かれる。デジタル版は、字数や画像数の制約が緩やか。より自由でタイムリーな編集が可能で、アーカイブ機能も便利。ただ、組合員に確実にアクセスしてもらうには、やはり組合員目線での記事作成が問われる。というわけで、機関紙DXの過渡期にあっても、やはり重要なのはコンテンツ(情報の中身)であるという観点から選考させていただいた。

最後に応募票にあった「紙面がマンネリ化しているのでアドバイスを」との要望に応えてひと言。読者の顔を思い浮かべながら企画を考えてみて。またパッと見てどこから読んでいいのかわからない紙面は読者にはつらい。最初にどこに目がいくようにするか、そこからどういう流れで記事を見てもらうのかという方針を決めると、見出しの付け方やリードのスタンス、写真やイラスト、余白の効果的な使い方が見えてくるはず。読者目線でマンネリ化打破を!

<全体講評>水谷一生さん

読んでもらえなければ意味はない

でも、多くが読めばそれでいいのか

今回のコンクール応募作品は、皆さんの実力が拮抗していました。とくに自作の部においては、授賞候補が20紙ほどに上り、選考に苦労しました。それだけ「ぎりぎりで選から漏れた」機関紙が多かったということです。受賞に至らなかった組織の方も、次回も引き続きチャレンジしていただければと存じます。

さて、今回の選考にあたって印象深かったのは、青年部や女性部が発行する機関紙のレイアウトが手馴れてきたことです。「まずは読んでもらいたい」という制作者の思いが紙面から伝わってきました。もっとも、「素敵なレイアウト=優れた機関紙」というわけではありません。「文字が多いから読みたくない」「文字が少ないから読みたくなる」というわけでもないでしょう。それぞれの組織や組合員の特性にあわせて、「何のために、何を、どのように伝えるのが望ましいか」を考え、さらなる改善をされていくことを期待しています。

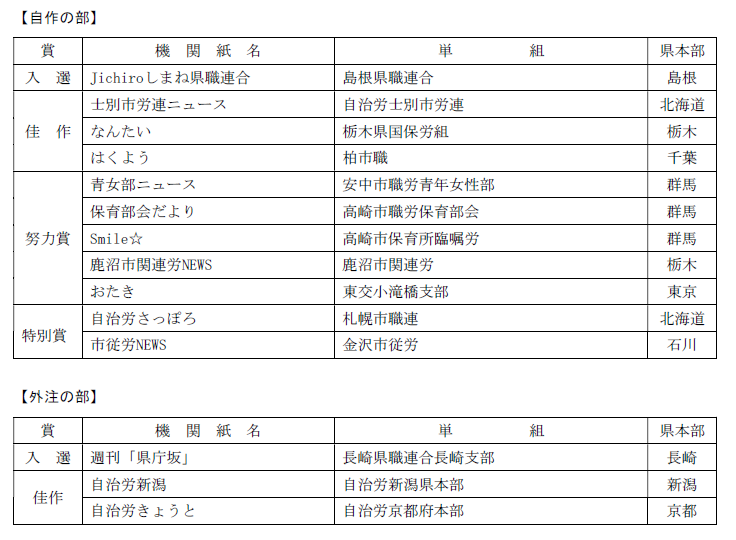

<第23回機関紙コンクール:受賞作品一覧>

各機関紙のサムネイルをクリックすると、受賞した機関紙のPDFデータをダウンロードできます!

ぜひ機関紙づくりの参考にしてみてください。

第1部 自作の部

【入選】

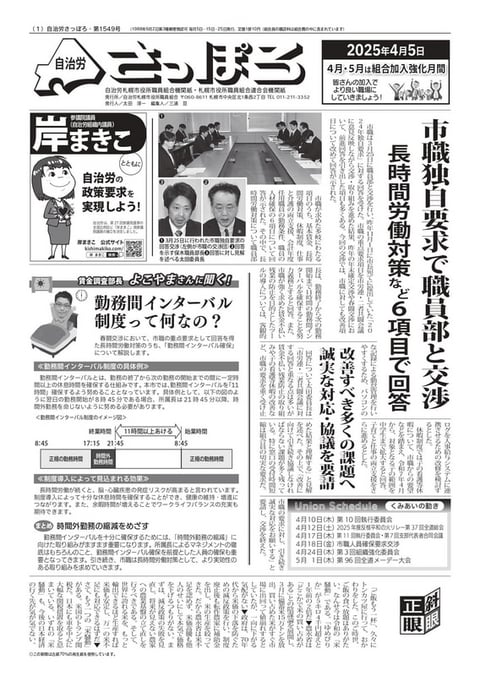

◆選者コメント:

MS Wordで自作したとは思えないほど完成度の高いレイアウトとなっています。ただ、それ以上に驚嘆したのは、「どのような紙面構成にすれば読者に理解しやすいか」という“読ませ方”をよく考えていることです。長文でだらだらと解説するのではなく、チャート図や表組み、フキダシ、Q&Aなどを駆使して、とてもわかりやすい構成になっています。見出しの文言も適切です。ぜひ、全国の皆さんも見習ってください。(水谷)

【佳作】

色数を抑えているにもかかわらず、見出しデザインにインパクトがあるため、目に飛び込んできます。その文言も端的なので、とても理解しやすい仕上がりになっています。本文も大事な箇所を色文字にするなど、よく工夫されています。ただ一般的に、横2段組みの場合は、左段を上から下まで読ませてから右段の上へと移行します。それでわかりにくい場合は、No.9裏面のように1段組みにしてもよろしいかと思います。(水谷)

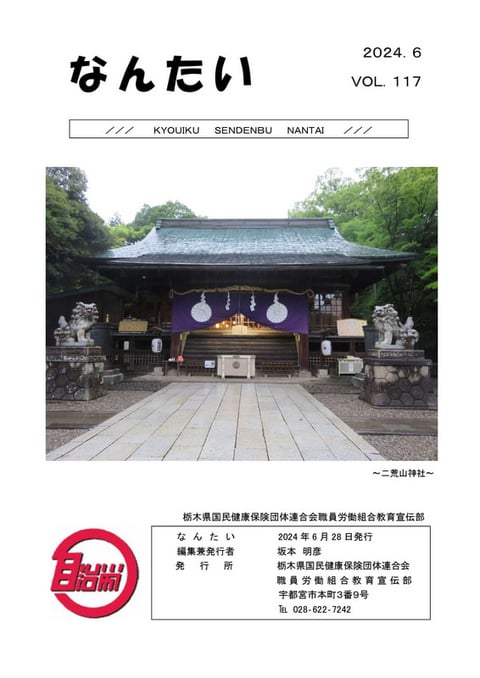

紙での配布はなく職場の電子掲示板に掲載。春闘交渉の経過、総括、人事院勧告の解説、研究調査部の調査等を詳細にわかりやすく報告。後半の多彩なイベントや組合員紹介のページには笑顔の写真が満載。隔月刊で30頁を超えるボリュームだが、「なんたいクイズ」で読ませる工夫も。最初は情報量が多すぎると思ったが、デジタル版オンリーなら、これはこれでありかも!(落合)

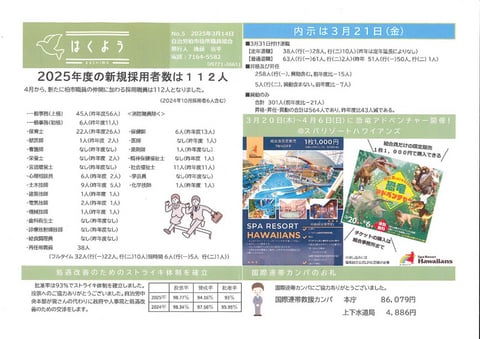

月2回発行、紙で配布しHPでも組合員限定で公開している。「疲れた職員に『やさしい』紙面づくり」がコンセプトとのこと。確かに見開きで要点がすっと頭に入ってくるレイアウト。カラーやデザインも落ち着いていて目にやさしい。良い機関紙は、ただ眺めているだけでも心が安らぐのものだと再認識。(落合)

【努力賞】

紙版の手渡しを重視しつつ、公式LINEでも配信。カラフルな紙面で企画内容も盛りだくさん。編集は4班体制で、作り手が楽しんで制作していることが伝わってくる。新採職員の離職防止が課題になっている昨今、青女部活動の重要性は改めて高まっている。新採職員が悩みや困りごとを相談できる同年代の先輩が身近にいれば、心強いはず。『青女部ニュース』はそんなつながりづくりに大きな役割を果たしているのでは。(落合)

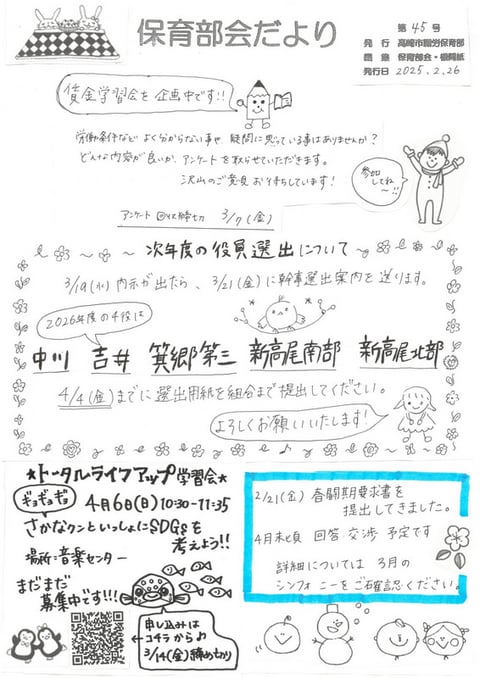

あえて「手書き・手描き・手貼り」の紙面に目が釘付け。最近、無料で使えるフリーイラストがたくさん提供されていて便利だが、そんななかで手描きの1点もののイラストがあまりにもかわいくてほっこり。「限られた時間の中で皆で協力して作っています」とのこと。会議の場で手分けして作成できちゃう手書き・手描き・手貼りのニュース。すごい時短の知恵かもかも。(落合)

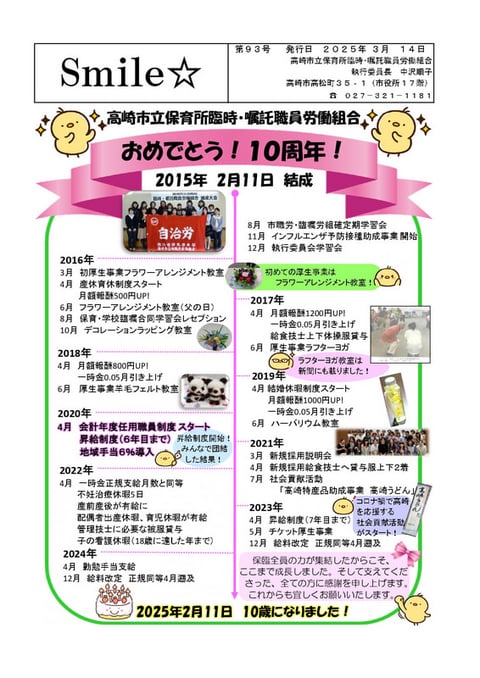

結成10年となる臨時・嘱託職員労働組合。「おめでとう!10周年」の記事を見ると、着実に処遇改善を勝ち取り、組合員の交流を深めてきたことがわかる。2025年の新規採用者の組合加入率は100%。全体でも98.7%を達成しているというからすごい。「組合っていいな、組合活動って楽しそう。仲間に入りたい」と思わせる機関紙が加入率の高さに貢献していることは間違いないと思う。(落合)

裏面のレイアウトは変化がある一方、表面はワンパターンに近いレイアウトです。ただ、ワンパターンだからこそ、記事の概要が把握しやすくなっています。なかでも好感を持ったのは、毎号、表面の左枠最上部に「今後の予定」を示している点です。事後報告に終始する機関紙も多い中、組合員に予定を知らせることも大事な役割だと再認識させてくれます。各記事についてもう少し詳しく書かれていれば、なお望ましいかと思います。(水谷)

東交は機関紙制作に力を入れていて、今回もたくさんの支部から応募をいただいた。どれも躍動的な写真が豊富に配置され、地域密着のユニークな記事が光る。でも賞は1点にしぼってということで『おたき』を選ばせていただいた。『能登半島地震から「もう1年」「まだ1年」』の特集企画は力作。コラムも着眼点が面白い。東交のみなさん、これからも機関紙づくり頑張ってください!(落合)

【特別賞】

Adobe InDesignというプロ用のソフトを使って、タブロイド判の大きな紙面を実に上手に制作しています。記事の配置、見出しのデザイン、リードやキャプションの置き方などレイアウト面でのセンスの良さはもちろん、若い組合員向けの解説記事企画、記事の硬軟による書き分けなど、非常に優れた出来栄えです。ただ、レベルが高すぎて受賞の常連でもあるため、今回は特別賞とさせていただきました。(水谷)

見出しが大きくカラフルでインパクトの強い置き方、写真も多く掲載されているため、キャンペーン情報かと見紛うほどです。でも、文章を読んでみると、まるで手紙のように、読者一人ひとりに語りかけているようです。事実を伝えるだけでは生まれない、組合員との関係性を築こうとする姿勢からかもしれません。本紙はこれまで300号以上をお一人で制作されてきたとのこと。ぜひ後進に引き継いでいってもらえればと存じます。(水谷)

第2部 外注の部

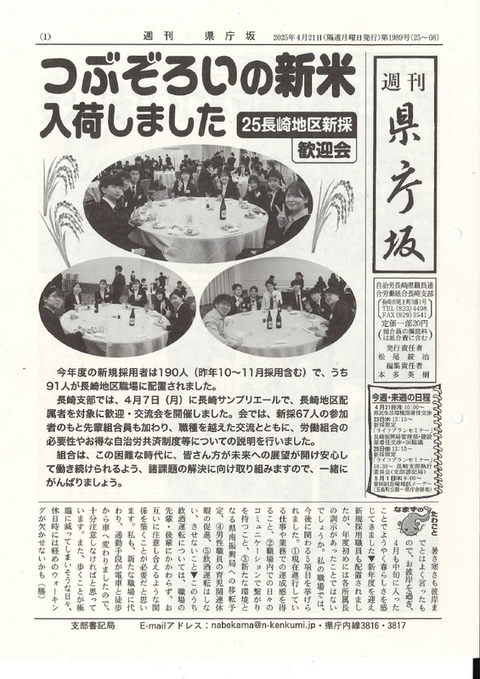

【入選】

文章の書き出しが非常に上手で、つい続きを読みたくなってしまいます。決まり文句のような前置きを書かない作風が、その秘訣になっているようです。レイアウトもバランスがよく、とくに2~4面では見出しのサイズやフォント、写真の形や置き方に気を配られています。1面の本文のあり方がややワンパターンですが、少し変化をつければさらに素晴らしい紙面になるでしょう。(水谷)

【佳作】

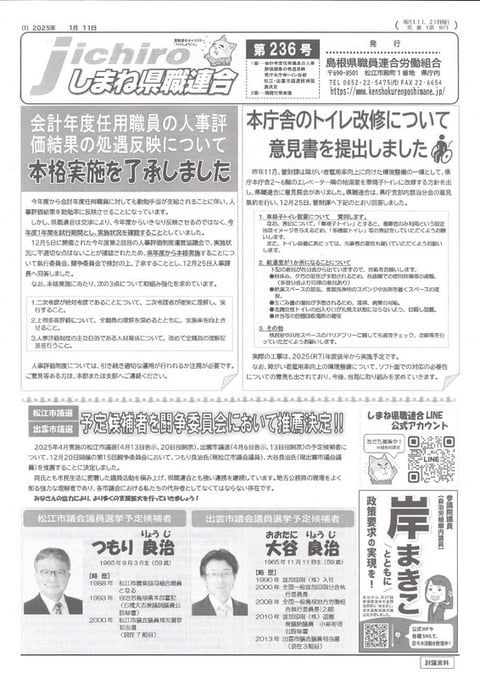

月3回の発行。見出しのつけ方が良いし、文章も簡潔でわかりやすい。難解な用語は注釈付。紙の場合は、限られたスペースにいかに情報を厳選して配置するかという編集のセンスが問われるが、とっても高レベル!「組合員がいちばん読むので力を入れています」という新年号は、バランスの良い構成で「読んでもらえる努力」を感じた。(落合)

各県本部が発行する機関紙は文字が多くなる傾向があり、堅い紙面になりがちです。そんな中にあって、本誌はビジュアルと文章のバランスが非常に良く、見出しのフォントや置き方によって変化やメリハリがついています。文章も端的です。とくに、新採職員を迎える4月1日号は、「どうすれば読んでもらえるか」「どうすればわかりやすく伝えられるか」が考え抜かれています。全体を通してきわめて上手です。(水谷)